体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。

ネット通販の競争力は配達までの時間が左右するといわれる中、食品や日用品を30分など「分単位」で届けることをうたう「クイックコマース(Qコマース)」が注目されています。

クイックコマースは欧米で生まれた言葉で、注文から数十分での配達をうたう食品宅配のことを指しています。

Zホールディングスでは、最短15分で食料品や日用品を配達するサービスをスタートすることを発表しました。2022年度中に数十店の配達専用店舗を展開。東京23区全域で利用できるようにする考えです。

同社は2021年7月から都内の一部地域で実証実験をしていましたが、本格的に「Yahoo!マート by ASUKUL」と名付けて事業化します。

レトルト食品やトイレットペーパーなどZホールディングス傘下のASUKULが扱う1500種類の商品を対象に、同傘下の料理宅配大手の出前館の配達網を活用。利用者は出前館のアプリから注文。注文を受けた商品を配達専用店舗で袋詰めし、出前館の配達員が届ける仕組みです。

コンビニ業界でも宅配サービスに注力しており、ローソンは「ウーバーイーツ」などと提携し2021年度中に3000店舗、セブン-イレブン・ジャパンも全国2万店規模に広げる計画です。

米アマゾン・ドット・コムも有料会員向けサービスとして、「ライフ」や「バロー」など食品スーパーと組んで、生鮮品、日用品を最短2時間で届けるサービスや生鮮食品などを当日配送する「アマゾンフレッシュ」を展開しています。

家電業界でも、ヤマダデンキは「ヤマダ高速便 プレミアム配送」というサービスを2021年6月に福島県の一部地域で開始。ECサイトで注文した商品を最短90分以内に届けます。

ヨドバシカメラは東京都23区全域などの都市部や、一部の政令指定都市で最短2時間半以内で届ける「ヨドバシエクストリーム」を展開。プリンターのインクなどオフィス向けの商品や文房具といった消耗品需要を取り込みつつあります。

宅配便全体の市場は伸びており、国土交通省の調べでは、2020年の宅配便取扱個数(トラック)は、47億8400万個で前年度から12%増加。

「今すぐ欲しい」という需要も潜在的に大きく、配送の早さを競う「クイックコマース」市場は今後も大きく伸びていくことが予想されます。

小さな小売店や飲食店も手をこまねいているのではなく、昔からの御用聞きの発想でお客様に自ら近づいていくことが重要です。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

2月14日はバレンタインデー。バレンタインといえばもちろんチョコレートですね。

そして、チョコレートといえば「ゴディバ」。

ベルギー発のプレミアムチョコレート「ゴディバ」は、1972年東京日本橋三越本店で日本での歴史をスタート。今年で50周年を迎えます。

ゴディバは96年の歴史をもち、世界100カ国以上で展開、日本では約300店舗を展開するプレミアムチョコレートカンパニーです。

ゴディバ ジャパンでは「We create Memorable Occasions of Happiness 私たちは、記憶に残る幸せな時を届けます」というミッションのもと、質の高い商品とサービスを提供しています。

老舗としての伝統を守りながらも、最近はギフト用だけでなく、ドリンクやソフトクリーム、コンビニスイーツなど気軽にゴディバの世界観を楽しめる商品を開発するなど新しい試みにも挑戦。2019年の売り上げは過去最高の436億円で、2010年比で3倍以上と快進撃を続けています。

『ゴディバ ジャパンCEO ジェローム・シュシャン氏の「幸せのつかまえかた」』http://womanmarketing.net/info/3931568

ゴディバ ジャパンのジェローム・シュシャン社長は、地下資源が豊かとはいえない日本では人が最大の資源と考え、人や地域とのご縁を大切にしてきました。

昨年は、長崎県の学生と対談したことがきっかけとなり、長崎独自のお菓子とゴディバとのコラボレーションが実現。2021年6月に「スプーンで食べる生カステラ」を販売しています。

同社では、日本上陸50周年をきっかけに、日本の人々を幸せにしたい、という想いを持つ人々と直接つながってアイデアを実現していく「#ゴディバご縁プロジェクト」をスタートさせました。https://www.godiva.co.jp/50th_goen2022/

ローカルの志ある生産者や地域のすばらしさを発信したい情熱のある若者も大歓迎とのこと。あなたもゴディバと一緒に新しい価値を創造してみませんか。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

これまでのコラムでは、函館の人気ハンバーガー店「ラッキーピエロ」に学ぶ、地域の繁盛店になるための7つのポイント。http://womanmarketing.net/info/4354010や埼玉の人気餃子店「ぎょうざの満州」に学ぶ、地域の繁盛店になるために大切なこと。http://womanmarketing.net/info/4356296というテーマで、アフターコロナ時代に、地域で繁盛店になるために重要な7つのポイント

①ロマンがある

②強い独自商品がある

③ワクワクする場所である

④地域に貢献している

⑤従業員を愛している

⑥あえて非効率を選んでいる

⑦お客様とつながっている

について説明してきました。

今回は、茨城県を中心に北関東で和食ファミリーレストラン「ばんどう太郎」など80店以上の多様な飲食店や食肉卸、マルシェの経営なども手掛ける食のインフラ企業「株式会社坂東太郎」をケーススタディに取り上げたいと思います。

●食のインフラ企業として、地域に密着しながら事業を展開

株式会社坂東太郎は、茨城、埼玉、栃木、群馬、千葉県で和食ファミリーレストラン「ばんどう太郎」やとんかつ専門店「かつ太郎」、かに中心の和食ファミリーダイニング「八幡太郎」、カフェ・コーヒー「8代葵カフェ」など80店舗以上を展開するほか、農業や食肉卸、マルシェの経営も手掛ける食のインフラ企業です。

2020年12月期の売上は76億円。経営の安定性を示す自己資本比率や経常利益率も業界平均を上回る実績を誇ります。

社名の「坂東太郎」は、日本三大河川、利根川の別称から命名。創業者は農家の長男だった青谷洋治氏(現会長)。青谷氏は高校進学前に母を亡くし進学を断念。農業に専念する傍ら、農作業後にそば屋でアルバイトを始め、1975年にのれん分けで社長となり開業しました。

その後、地域密着型の和風レストラン、とんかつ専門店、ステーキハウス、全室個室・お庭のあるレストランなど業態を広げ事業を拡大してきました。

坂東太郎がこだわるのは、大手チェーンとは異なる「親子孫」3世代が集える場の提供です。お食い初め、一升餅、七五三、入学、卒業、結納、法事といったライフステージごとの家族イベントを重視。地域密着レストランとして少しずつ拡大してきました。

●企業理念は「親孝行・人間好き」

坂東太郎の企業理念は「親孝行・人間好き」。「親孝行」の親には両親だけでなく、すべてお世話になった人、先輩や上司、恩師、友人らが含まれます。孝は誠心誠意尽くすこと、行は自ら実行し続けること、という強い想いが詰まっています。

また「人間好き」には、お客様だけでなく、社員、スタッフ、取引業者にも等しく「幸福」を共有することが存在意義であり、最も大事な企業価値であるという経営哲学が貫かれています。

具体的には、1.お客様に一番喜ばれる店づくりを目指す。1.社員が一番幸福な店づくりを目指す。1.地域に一番貢献できる店づくりを目指す。という、お客様、社員、地域の3方良しの経営を目指しています。

そして、坂東太郎の役割は「家族の絆を深めること」と定義。人と人のつながりの基本である家族の時間が自然につくれる場所、それを深める団らんの場を整えることを目標としています。

●名物料理「味噌煮込みうどん」他、日常からハレの日、弔事までカバーする100種類のメニュー

坂東太郎の最大のこだわりは、食に対する愛です。例えば、看板商品の味噌煮込みうどんは、愛知県岡崎市の老舗味噌店で3年熟成した味噌や出汁を複数ブレンドしたスープを使用。うどんも自家製麺にこだわり、肉や野菜もどっさり入った食べ応えがある一食で、年間200万食以上も地元のお客様に愛されている名物料理です。

メニューの数は、日常からハレの日、弔事までをカバーする100種類以上。3000円~6000円台のお祝い用会席や子供用、法要用会席までランアップ。また、一升餅やお食い初めの膳まで用意されています。こだわりの味を提供するため、すべてのメニューは店内調理で手間暇かけて作っています。

また、還暦祝いには、赤いちゃんちゃんこを貸し出してくれるサービスもあり、地域に深く根を張り、家族の絆を深めていきたいという熱い思いが伝わってきます。

●集まりたくなる場をつくるために15業態を展開

坂東太郎が地元で愛されている理由は、「人が集まりたくなる場所」をいかにつくるかを愚直に追い求めてきた結果といえます。

そのため、あえて人流の多い立地に出店するのではなく、お客様にわざわざ足を運んでもらう場所に店を構えることで家賃コストを抑え、その分を人材や食材に投資。コストパフォーマンスの高いサービスを提供してきました。

また、味がいいことはもちろん、心地の良い空間や座り心地、落ち着ける環境など、お金では買えない心の充足感を得てもらうことを常に考えてきました。

コロナ禍の中でも、2020年3月には新業態の「坂東離宮」を開業。地域で宴会用施設が減って困っているというお客様の声に応えたお店で、会食料理のほか、カニしゃぶやステーキなどを提供しています。

このように、坂東太郎では、一つの業態を多店舗化するのではなく、その地域に住んでいる人がわざわざ行きたくなる多様な業態を次々に開発。

和食レストランを中心に、とんかつ専門店、海鮮料理、焼き肉店、高級パン専門店、すし店、ステーキハウス、和菓子店、マルシェなど15業態を展開しています。

●目指すのは街づくり。地域に密着して成長を続ける

坂東太郎は、地域に店舗をつくることで新たな人流を生み出し、地域の活性化を担ってきました。最近では、自治体とも一緒になって、人口減少が進む地域でどのように街を活性化していくべきかの戦略を練っています。

2021年3月、圏央道の境古河IC近くに、茨城県猿島郡の境町との連携により、「8代葵カフェ ハワイ境店」を新規出店。境町は、ハワイ州ホノルル市と友好都市であることから、この一帯をハワイをテーマにした開発を進めており、その拠点として坂東太郎がカフェをオープンしました。同店には、地場産品の直売所に加え、街の情報を提供するブースを設置。地域のコミュニティーの場としての役割を担っています。

さらに21年12月には、カフェの隣にハワイをイメージした焼肉店も坂東太郎が出店。同エリアには、22年4月に隣接地に造波装置付きのサーフィン施設「S-wave(仮称)」の開業も予定。いまや街づくりを見据えた地域の活性化にも取り組み始めています。

また、食材のほとんどは地元から調達。あえて相場よりも高くても地産地消を基本とすることで、自然が豊かでのどかな地域と共に発展していくことを目指しています。

●従業員を大切にすることで、他にはないサービスを生み出す

従業員は家族、人を幸福にする企業を標ぼうする坂東太郎は、社員のモチベーションを上げる仕組みづくりにも積極的に取り組んでいます。

2007年には、お客様のわがままを率先して引き受けるキーパーソンとして「通称 女将さん」制度をスタート。各店には、店長と地元のパート従業員の女将さんを1人配置。女将さんは店舗のサービス領域のトップとして、フロアの全責任を負います。

女将さんは接客を切り盛りする主役として、接客に優れた従業員の中から選ばれ、お客様に喜んでもらうための行動を自由にしてもらう立場にあります。いわば御用聞きのような存在で、常連客との親密な絆づくりの役目も担っています。

坂東太郎では毎年1回、女将さんの活動を表彰し、知見を共有する「女将大会」を開催。全女将が参加し、実際の店舗でどのようにお客様に喜んでもらえたのかを発表しあいます。各女将のおもてなしの知見を共有し報いることで意識の共通化を図ることが狙いです。

さらに、人は必要とされると力を発揮できるという考え方のもと、従業員は、新人アルバイトを含めて何らかの責任者の役割を担っています。

例えば、食品安全衛生責任者、予約・顧客管理責任者、ポスター貼り付け責任者、小旗・のれん確認責任者、電球切れ責任者など多様な責任者を用意。店内には、スタッフ全員の役割をまとめたボードも設置して、お客様の目に触れるようにしています。

一方で、スタッフの負荷を軽減するため、デジタル化の導入にも積極的にチャレンジしています。例えば、タブレット注文システムの導入や焼肉店ではレーン配膳の仕組みを組み合わせるなど単純な業務を簡略化。より接客を充実させることに取り組んでいます。今後は、AIロボットによる自動配膳システムの導入も検討しています。

さらに、社長自ら店舗に赴き従業員と車座で事業計画など意見交換を行う「社長塾」を開催。経営者と従業員の風通しの良いフラットな組織風土づくりを育んでいます。

●集まりたくなる場所をつくるためなら、あえて非効率もいとわない

2010年に開業した「家族レストラン 坂東太郎」では、店内に入るまでに小径を抜ける演出や広い庭、個室、座敷を充実させるなど、より家族の団らんを意識した店づくりに取り組んでいます。

お客様にいかに長く過ごしてもらうか、いかに子供たちに楽しく遊んでもらうか、といったことばかり考えている坂東太郎。長い時間居ること=居心地が良いという考え方のもと、飲食店にとって重要な指標の一つである「回転率」は一切考えていません。このようなお客様視点を中心においた異色の経営スタイルがお客様から愛されていで理由の一つといえます。

さらに、お客様のわがままを受け止めることを大切にしていることも同社の特徴です。例えばメニュー以外のリクエストにも答えたり、調理方法の注文にもできるだけ対応したりなど、お客様に喜んでもらうためにはあえて非効率もいとわないところが同社の最大の強みといえます。

●外食産業から「しあわせ創造企業」へ

外食産業を文化と呼ばれるものに育て上げていきたい、ただ料理を提供するだけでなく、家族のしあわせの風景をつくるお手伝いをしたい。食を通して笑顔の連鎖をつくり「しあわせ創造企業」として地域に貢献したい。坂東太郎の地域やそこに住む人のしあわせを願う大いなるロマンが、お客様を引き付け、常連客を生み出す原動力となっています。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

長引くコロナ禍のもと、在宅ワークや外出自粛など人々のライフスタイルは大きく変化し、食生活にも影響を及ぼしています。

外出自粛により、外食で味わっていたものを自宅で再現したり、レジャーが楽しめない分を食事でちょっと贅沢したり。新型コロナウィルスの蔓延は、人々に「非日常性を再現したい」という気持ちや「プチ贅沢を楽しみたい」という欲求を生み出すきっかけになりました。

ホットペッパーグルメ総研が2021年11月に全国の20~30代の男女2000人を対象に実施した調査結果をみても、「1日の平均運動量が減った」が約半数、「1日3食を毎食しっかり食べることは食べ過ぎだと感じる」が約4割、「1日のうち1食は『おやつ以上食事未満の軽食』(1食7割程度の分量)に変えたい」が約半数を占める結果となりました。

同研究所では、このような傾向を新たな食生活のトレンドと捉え、1回あたりの食事量を少し控えた、1食7割程度の分量の間食・軽食を「0.7食」と名付けています。

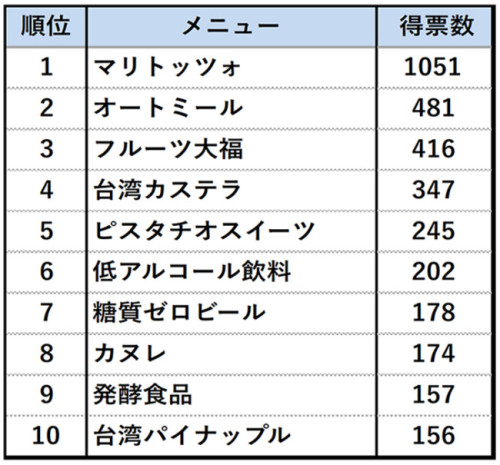

2021年に流行ったと思うグルメ」TOP10をみると、「マリトッツォ」や「フルーツ大福」が上位にランクインしており、「0.7食」を象徴するトレンドとみることができます。

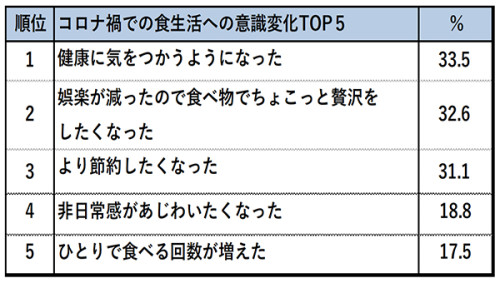

また、「コロナで食生活の意識が変わったこと」の項目では約34%の人が「健康に気を遣うようになった」と回答しており、元々あった健康志向がコロナ禍によってより加速していることが推測できます。

■コロナ禍で生活が変化したことによって、食べ物や食生活の意識で変わったことはありますか?

(n=2,075 複数回答)

「オートミール」や「低アルコール飲料」「糖質ゼロビール」「発酵食品」などが、2021年に流行ったと思うグルメ」TOP10にランクインされており、健康志向がますます高まっていることが読み取れます。

ただ、ランキングで「0.7食」に該当するものは比較的カロリーが高めのスイーツが多く、「健康」と相反する内容がランクインしているのも人間心理を反映した面白い傾向といえます。

■「2021年に流行ったと思うグルメ」TOP10

(n=2,075、3つまでの複数回答)

コロナ禍のもと、内食、中食、外食のボーダーレス化が加速しています。利便性や健康を求めるお客様、非日常感を求めるお客様、プチ贅沢を求めるお客様等、生活者の気持ちに寄り添ったメニュー開発やサービスの提供、店づくりでコロナ禍を乗り切っていきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

前回のコラムでは、函館の人気ハンバーガー店「ラッキーピエロ」に学ぶ、地域の繁盛店になるための7つのポイント。http://womanmarketing.net/info/4354010というテーマで、地域で繁盛店になるために重要な7つのポイント

①ロマンがある

②強い独自商品がある

③ワクワクする場所である

④地域に貢献している

⑤従業員を愛している

⑥あえて非効率を選んでいる

⑦お客様とつながっている

について説明してきました。

今回のケーススタディは、「おいしい餃子で人々を健康で幸せにしたい」という大きなロマンのもと、埼玉県を中心に101店舗展開する老舗餃子チェーン店が「ぎょうざの満州」です。埼玉が誇るソウルフードは、いまや埼玉県民はもちろん県外のファンも獲得して成長を続けています。

同社は、1964年に現会長の金子梅吉氏が創業。1998年からは娘さんの池野谷ひろみ氏が代表取締役をつとめ、女性ならではの感性や包容力を武器に躍進してきました。

現在は、埼玉県内49、東京西部35、神奈川1、群馬5、大阪9、兵庫2の合計101店舗を運営しており、埼玉県以外にもファンを増やし続けています。

今回は、「ぎょうざの満州」をケーススタディにして、地域の繁盛店になるためのポイントをみていきましょう。

●ロマンがある。

ぎょうざの満州の基本理念は「体に優しい食事を提供する」ことです。地域の人々の健康を考え、毎日食べてもスープを飲み干しても健康なものを提供したいという考えのもと、他店にはない付加価値の高いメニュー開発に取り組んできました。

またメニューだけでなく、働く従業員の健康も第一に考えた経営を重視しています。そのため、離職率が低く、夫婦や兄弟、親子3世代で働く従業員もいることが強みです。

そして、創業者から続くポリシーが「3割うまい」です。これは、売上の3割は必ず原材料費に充てるという考え方。売上に対し、3割は原材料費、3割は人件費、3割は光熱費、残りの1割を利益目標に。たとえスケールメリットで原材料費が下がっても野菜や肉の質を上げて必ず原材料費を3割にし、美味しいものを提供する姿勢を守り抜いてきたのです。

●強い独自商品がある。

同社の売上トップ3は、焼き餃子、チャーハン、ラーメンです。特に焼き餃子は一度食べるとリピートしてしまう看板商品(6個250円税込)として、同社の成長をけん引してきました。

創業者の金子氏は、餃子を包むことが苦手だったため早々に機械を導入。その結果、一日の生産量が大幅にアップし、安くておいしい餃子を提供することに成功。多くのお客様を創造する原動力になりました。

現在は埼玉県の川越工場、坂戸工場、大阪江坂のセントラルキッチンで製造し、自社配送便で各店に届けています。餃子は製造したその日が賞味期限のため、出店場所も工場から1時間以内で配送できるところにこだわってきました。

作り立ての生餃子を注文を受けてから焼いて提供することで、もちもちした食感が損なわれず、多くの食通を唸らせています。

池野谷氏が社長就任後は、工場から車で10分程度の場所でキャベツ畑を自家栽培。夏以外の季節は東京ドーム2個分の広大な自社農場で栽培したとれたてのキャベツを使用することで、餃子の美味しさにより一層磨きをかけてきました。

また2018年からは豚肉の脂身を3割減らし、代わりに赤味を3割増やした餡を採用。お客様アンケートからは、『さっぱりしているので、何個でも食べられる』『今まで6個だったのが、12個食べてしまった』という声が聞かれ、さらに多くのリピーターを増やすことにつながりました。

その後も健康を軸にして、次々にメニューを進化させることに取り組んでいます。例えば、ラーメンのスープは、油分の多い豚骨や豚足を使うのをやめ、鶏がら、カツオ、野菜を圧力なべで煮込んでつくる方法に改善。チャーハンは、コクを出すために使っていたラードを植物性油に変更、さらにお米には玄米を半分使うことで、香ばしさや味の濃さを出すことに成功。その結果醤油や塩の量を減らすことにもつながりました。また、餃子定食のごはんにも玄米を取り入れることで、健康を気にするお客様から共感を得ています。

ぎょうざの満州の美味しさと健康を同時に追求する姿勢は、独自の商品力に磨きをかけてきました。健康志向が高まる中、「おいしい餃子で人々を健康で幸せにする」という理念に共感するお客様は今後も増え続けていくに違いありません。

●従業員を愛している。

ぎょうざの満州では、メニューだけでなく、働く従業員の健康も第一に考えた経営に取り組んでいます。セントラルキッチンでは餃子の自動製造機を導入して従業員の重労働を減らし、時間を要するスープもセントラルキッチンでの製造に切り替えることで早朝の仕込みから解放。従業員の心と体の負担を軽くしています。

また、営業時間は朝の11時から21時、21時30分と他の飲食店よりも夜の営業を短くすることで、1日8時間勤務、週休2日制を実現しています。

夜の営業を短くしている背景には、健康面はもちろん、できるだけ早く帰って家族と過ごす時間を少しでも多くしてあげたいという、女性社長ならではの思いやりの気持ちがあります。

●システム化に取り組んでいる。

ぎょうざの満州成長の裏には、早くからシステム化に取り組んできた池野谷社長の手腕が隠れています。同社長は、短大を卒業後4年間OLとして食品を扱う商社に勤務したのち、お父さんが経営するぎょうざの満州に入社しました。

前職では、システムの運用を支える仕事をしており、入社後はその経験やスキルを活かして、表計算ソフトや経理ソフトを導入。手書きレシピもグラム単位でマニュアル化するなど、一つ一つをシステム化することで生産性を向上させていきます。

さらにPOSレジシステムも率先して導入。その日売れた分と過去の傾向から各店舗で翌日に使う分量を割り出して配送することで、食品廃棄率も劇的に改善。今では自動発注システムを導入しています。

テークアウトもいち早く実施しており、現在は店頭に大型の冷凍冷蔵庫を設置。スーパーやコンビニのように手軽に買えるようになっています。

2016年には、各席にタブレット端末を設置。お客様がタッチパネルでメニューを選ぶセミオーダーシステムを取り入れました。今では座席に貼られたQRコードをスマホで読み込むと、画面上でオーダーできるモバイルオーダーシステムを導入した店舗もあります。

このコロナ禍の中でも、店員と非接触でオーダーできることやテイクアウトなど、時代の先を読む経営がリスクの軽減につながり、安定した経営を実現。

ぎょうざの満州は、「おいしい餃子で人々を健康で幸せにする」ことで地域社会に貢献してきました。今後も地域に根差していくことで、多くのお客様から愛される地域一番店としてさらな、さらなる成長を続けていってほしいと思います。