体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

先日家の近くに駄菓子屋さんがオープンしました。夕方店の前を通ると小学生を中心に嬉しそうに品定めしている光景が昭和の時代とダブってしまいました。

駄菓子屋といえば、私も小さいころお小遣いを握りしめて、毎日のように通っていてことが思い出されます。砂糖にまみれたまあるいカステラを買ったり、くじを引いて賞品をゲットしたり。いま思えば、駄菓子屋は子供にとっての遊び場であり、お小遣いで自分の好きなものをどれだけ買えるかを学べる経済の勉強の場であったり、親や先生以外の人との会話を楽しめる交流の場であったように思います。

▪日本一のだがし売場とは

ところで、岡山駅から車で約40分。岡山県瀬戸内市には年間100万人の子供が訪れるという「日本一のだがし売場」があります。

テニスコート10面、約2500㎡の広大な敷地にある500台分の駐車場も休日には早々に埋まってしまうというから驚きです。

この「日本一のだがし売場」を運営するのは、1952年に創業した菓子の卸売り卸会社 株式会社大町さんです。いまから13年前の2011年、価格競争が激しくなる菓子業界の中で卸業だけでは将来性を見込めないとの思いから、敷地内の倉庫に直営店をオープンさせることにしました。

当初は、「もったいない広場」としてメーカーや問屋の処分品を中心に販売していましたが、平日はお客様もまばらで、もっぱら社長と近所の子供たちの遊び場と化していました。

ただ、子供たちの「あれはないの?」「あのお菓子はどこにいけば売っているの?」といった声に応えていくうちに、品数はどんどん増えて現在は、菓子とおもちゃを合わせて約5000種類の商品が店内を彩るようになりました。

子供たちにもっと喜んでもらいたいとの思いから駄菓子の品揃えを増やしていくと、少し離れた地域からも子供たちが訪れるようになり、年間100万人の子供が集まる「日本一のだがし売場」が誕生したといいます。

100万人もの子供心を惹きつける背景には、単に品揃えが豊富ということだけでなく、子供が笑顔になる工夫を常に積み重ねてきた取り組みがあります。

▪子供目線にこだわった売場づくり

「日本一のだがし売場」では、子供の目線に合わせて陳列台を低くし、子供が選びやすい売場づくりを心がけています。また価格は10円単位ですべて内税方式。10円以外の商品には値札シールを貼って、子供たちがいくら買ったのか計算しやすくしています。支払いは現金のみ、決して安売り競争をしないなど、子供からも信頼を得られる商売を貫いています。

▪ここでしか買えない独自商品の開発でワクワクする売場づくり

株式会社大町には、「本物のおいしさ縁結び業」を目指していきたいというビジョンがあります。日本の心を受け継ぐ中小零細企業や生産者を応援したい。作り手の思いや素材の価値を認めてくれる人々との縁を結び次世代へつなげていきたい。そんな思いから、日本の食文化を継承する中小零細企業の掘り起こしと共存共栄を企業目的の一つに掲げています。

日本一のだがし売場には、数百社から仕入れた菓子やおもちゃが所狭しと並んでいますが、くつしたや文具、エコバッグメーカーと共同で開発した、ここでしか買えないオリジナル商品も発見できます。例えば、地元の酒造会社と開発した酒に合う駄菓子など、宝探しのようにワクワクしながら欲しい商品を見つける楽しみは、子供だけでなく、親世代も満足させることに繋がっています。

▪合言葉は「子供の笑顔と感動を生み出す非効率の追求」

お客様である子供たちを笑顔で喜んでもらうためには、そこで働いている従業員も笑顔で楽しむことが重要です。「日本一のだがし売場」では、スタッフひとり一人が売場の配置や装飾など様々なアイデアを遊び心いっぱいに仕掛けています。決して効率に走るのではなく、あえて非効率と思えることも実践して感動を生み出していく姿が、子供も大人も惹きつけて笑顔を生み出していく背景のあります。

「人のご縁を通して日本の心の原点を求め続けることで、人間としての価値を高め、よりよき家庭、地域、国のために貢献できる企業を目指したい」という企業理念が、駄菓子文化を体験できる仕組みを生み出し、駄菓子の発信拠点となって、年間100万人もの子供を集める「日本一のだがし売場」を成長させています。

子供好きな社長が子供を喜ばせることに全力で取り組む駄菓子屋さん。あなたの会社でも目の前のお客様を喜ばせるために全力で取り組んでいきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

あなたが仮に羽毛布団を買いたいと思ってホームセンターに行ったとします。売り場には、18,000円と38,000円の2種類の羽毛布団が並べられていました。あなたは、どちらの価格の羽毛布団を選びますか。

私なら、18,000円の方を選んでしまうと思いますが、みなさんはいかがでしょうか。ある量販店では、7割の客が18,000円のお手頃価格を選択したそうです。

つまり、2つの選択肢しかないと38,000円が最も高額商品となるため、極端の回避で敬遠されてしまうようです。更に選択肢が2つの場合は単純に2つの価格を比較し、安い方がお得と感じられてしまうため18,000円の商品を購入する客が多くなるようです。

そこで、この量販店ではもう一ランク上の値段の58,000円の商品を置いてみることにしました。するとどうでしょう?これまで売れなかった38,000円の商品がいちばん売れるようになり、全体の売上も大きく伸びました。

なぜだと思いますか。初め2種類だけを並べたときは、お客様は38,000円の布団の価値を実感できず、18,000円でも値段の割には質は悪くなさそうだと感じ、価格の安い方に価値を見出したのではないかと推測されます。実際に私もそうでした。

しかし、一ランク上の58,000円の商品が加わることで、価格の比較ができるようになります。多くのお客様は、58,000円の布団は確かに高品質だがそこまでは必要なさそうだ、と感じたのではないでしょうか。

一方、38,000円の布団は58,000円の布団よりも質は少し落ちるかもしれないが18,000円の布団に比べると上質そうだし、値段も58,000円より手頃・・・、結果としていちばん安い18,000円の商品より値段は高くても、品質・価格の両面で納得できるものを買おうと考えたのだと思われます。

つまり、お客様から見て「上質さ」と「手頃さ」の二つの座標軸で商品をとらえたとき、羽毛布団も価格帯が2種類だけだと、高い方の「上質さ」を実感できず、価格の安い「手頃さ」の方に価値を見出したのではないかと考えられます。

そこに58,000円というより高額な商品が加わり、上中下3種類の価格の商品が並んだことで、38,000円の商品は他の商品と比較して「上質さ」を実感できるようになり、さらに58,000円の商品と比較して価格の「手頃さ」も感じられて、お客様の心をつかんだのだと考えられます。

つまり、人は、一番高いモノに対しては「安いモノよりは品質が良いはずだが、自分には贅沢だとも思える。それにもし選んで失敗だったときのがっかり感は大きい…」という心理を抱きます。

一方、一番安いモノに対しては「これを選んで、自分はケチだと思われないか」といった見栄の心理が働きます。結果として、「失敗だったときの損失が少ない」かつ「世間体を保つことができる」真ん中が選ばれやすくなるというカラクリです。このような消費者心理を「松竹梅の法則」とも呼ばれ、その比率は「松=2:竹=5:梅=3」だとも言われています。

では選択肢が4つ以上あった場合はどうでしょう?その場合「買わない」という選択をさせてしまう可能性が高くなる、ということがわかっています。なぜなら人は選択することに頭を使うことを本能的に嫌がる生き物だからです。これを「選択回避の法則」といいます。つまり多すぎる選択肢はかえって売上を落とす結果になってしまうこともあるということも覚えておいてください。

さて、松竹梅の法則を運用する場合大切なことは、真ん中の選択肢が最も売れるわけですから、売りたい商品を「竹」に設定することが重要です。

また、一番売りたい商品であると同時に一番売りたい価格帯であるということも重要なポイント。つまり「竹」商品の利益率を最も高くしておくことで、全体の底上げにも繋がります。

ところで松竹梅の価格設定はどのようにすれば効果的でしょうか。例えばお寿司屋さんの握り盛り合わせの場合、

松=9,000円 →「竹よりも4,000円も高い!さすがにここまで高級なお寿司は・・・」

竹=5,000円 →「梅よりも1500円プラスするだけで上質なお寿司を食べられそう・・・」

梅=3,500円 →「安いのはいいけれど、ちょっとネタが悪そう・・・」

このように、「梅」商品と「竹」商品を比較したときに、「最低価格のものに少しだけ足せば、良い品質のものが手に入る」と感じさせる価格設定にすることが大事です。つまり、梅と竹の価格差はあまり極端につけない方が効果的です。

一方で最高価格の「松」商品には逆に割高感を出すことで高級であることに価値を見出す人にとっての満足を引き出すポイントになります。

このように同じ商品を何種類か並べて売るときに重要なのは、お客様にとって価値を比較し、選択を納得し、消費を正当化できるような価格設定されていることが重要になってきます。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

5月といえば新茶の季節ですね。

子供のころ「夏も近づく八十八夜♪」という歌をよく口ずさんでいたことを思い出します。

八十八夜とは、立春から数えて、88日目にあたる日のこと。「夏も近づく八十八夜…」と歌われるように、ちょうど新茶が出回る季節です。初物(はつもの)のお茶を飲むと、1年間無病息災で過ごせるとの言い伝えもあるそうです。

ところで、緑茶をはじめ、ほうじ茶や麦茶などの無糖茶カテゴリーの2023年出荷数は前年と同等で横ばいだったそうです。コンビニエンスストアやスーパーでも価格の安いプライベートブランドを販売するようになり、市場はコモディティ化していることがわかります。

いまやどのメーカーやブランドの商品も美味しく、機能的な価値は充実しており、差別化することが難しい状況にあるといえます。

そのような市場環境に中でお客様に手に取ってもらうためには、美味しさという機能的な価値だけでなく、新しい価値をつくることが重要です。

キリンビバレッジは、緑茶飲料「キリン生茶」の味わいもパッケージも刷新して2024年4月9日に新発売しました。

パッケージを見ると、生茶ロゴのサイズを小さくし、余白を多めにとった中にデザインされた雫形のモチーフが印象的です。

キリンビバレッジの担当者によると、「持っているだけでなんかちょっとうれしい気持ちになる。そんな感覚的なデザインにすることで生茶を好きになってもらい、また飲みたいと思うリピーターを増やしていきたい」との願いから今回の新パッケージが誕生したそうです。

個性や自分らしさを大切にする消費生活者が増えている今だからこそ、緑茶を「持ち物=携帯するもの」と捉えて感覚的な価値を高めていくことがリニューアルの背景にあります。

発売前に新しいキリン生茶をもってコンビニや量販店に商品説明に行くと、特に女性から「これなら買いたい」という声が多く上がり、手ごたえも十分あったようです。

機能的な価値だけで差別化できないコモディティ化の時代。特に女性客の心をつかむためには「可愛い!」「おしゃれ!」「センスがいい!」と感じてもらい、「好き」になってもらうための感覚的=情緒的な価値を創造していくことが重要になってきます。

参考文献:日経デザイン 2024年4月号

みなさんこんにちは、和田康彦です。

先日(2024年3月)、東京商工会議所さんより「健康経営エキスパートアドバイザー」資格の認定をいただきました。https://www.kenkoukeiei-kansai.com/

健康経営エキスパートアドバイザーは、健康経営の基本的な考え方の説明・普及はもちろん、各企業が抱える課題を抽出したり、改善の提案をしたり、具体的な計画の策定を行ったりと、健康経営の適切な実践・普及を支援させていただく資格です。

▪いま、健康経営に取り組む企業が増えています

人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる「人的資本経営」に注目が集まるなか、その根幹ともいえる従業員の健康維持・増進を目的とした「健康経営」に取り組む企業が増えています。

▪健康経営とは

健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取り組みが将来的に企業の価値向上、収益性向上に寄与するとの考え方のもとに、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する経営手法です。健康経営では、従業員の健康増進等にかかる支出をコストではなく、「健康投資」として考えることが重要です。

▪健康経営が注目される背景

生産年齢人口の減少と従業員の高齢化、人手不足などの社会的課題を背景に、健康経営の普及が進んできました。

企業として従業員の健康に「投資」することは、コロナ禍を経て一層重要になってきています。

▪健康経営がもたらす効果

①組織活性化・労働生産性の向上・業績向上

健康経営によって従業員の心身の不調が改善されることで、パフォーマンスがアップし生産性も向上します。その結果、業績向上、企業価値の向上などの効果が期待されます。

②企業のイメージアップ、ブランド力向上

健康経営に取り組むことにより、「従業員を大切にしている企業」というイメージが広まり、ブランド力の向上にもつながります。また顧客や取引先からの信頼度も向上し、投資家からの評価も高まることが期待されます。

③従業員の離職率低下・定着率向上

健康経営を通して、従業員自身が「自分が大切にされている」と感じることで、会社に対する信頼関係を深まります。その結果、従業員の帰属意識や貢献意識が高まり離職率低下し、採用コストの低減にもつながります。

▪健康経営を実践するための4つのステップ

経営者のメッセージである「健康宣言」を発信することが健康経営のスタートになります。「健康宣言」とは、経営者が、従業員やその家族の健康管理を経営課題として認識し、組織として対策に取り組む旨を文書などへの明文化を通じて意思表示することです。加入する保険者などの宣言事業に参加することで、健康づくり支援策に応じたさまざまなサポ ートが受けられます。具体的な宣言方法は、協会けんぽ都道府県支部、健保連都道府県連合会など、保険者に確認しましょう。

1.健康宣言を実施しましょう。

健康経営を経営理念の中に明文化し、企業として取り組む姿勢を社内外に発信しましょう。

2.実施できる環境を整えましょう。

経営層で取組の必要性を共有したり、担当者や担当部署を設置するなど取組みやすい環境をつくりましょう。

3.具体的な施策に取り組みましょう。

自社の健康課題を見つけ出し、目標設定したうえで、具体的な施策をできることから始めましょう。

4.取組を評価しましょう。

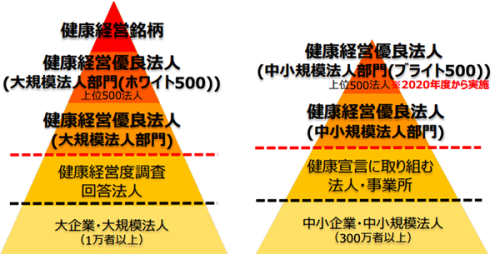

▪健康経営優良法人認定制度にトライしましょう!

1.健康経営優良法人認定制度とは

経営優良法人認定制度とは、地域の健康課題に即した取組や日本健康会議が進める健康増進の取組をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を経済産業省が顕彰する制度です。健康経営優良法人に認定されるには申請が必要です。詳しくは健康経営エキスパートアドバイザー和田康彦までお問い合わせください。https://www.kenkoukeiei-kansai.com/

2.健康経営優良法人認定制度の目標

経済産業省では、健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目標としています。

3.中小企業もトライしやすい制度

健康経営優良法人認定制度には、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門に分かれており、中小企業でも取り組みやすい制度になっています。2023年度の中小規模法人部門の認定法人数は14,012社で年々増加傾向にあります。

4.健康経営優良法人認定のメリット

「健康経営優良法人」に認定されると、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的な評価を受けられます。また、「健康経営優良法人」ロゴマークの使用が可能となります。そのほか、健康経営優良法人や健康経営に取り組む企業向けに、自治体や金融機関等においてさまざまなインセンティブがあります

さぁ、あなたの会社でも、従業員の心身の健康を維持・増進させ、パフォーマンスやモチベーションも向上させることで、企業の成長・発展のつなげていきましょう。

健康経営を始めたいけれど、何から始めたらよいかわからない・・・など

どんなことでもお気軽にご相談ください。https://www.kenkoukeiei-kansai.com/

みなさんこんにちは、和田康彦です。

女性消費者は、今や消費の8割の主導権を握っていると言われています。

彼女たちは、ふだんは節約しながらも、自分たちが感じる楽しさや豊かさを享受できるものには積極的にお金を使う、メリハリ消費が得意です。単に安いだけでは買ってくれません。女性の好奇心を刺激して「ワクワク・ドキドキ」してもらうことこそが、女性客を増やしていくための鉄則です。

②「発見」の場を提供して、ワクワク体験を楽しんでもらおう。

●女性はショッピングのプロセスを楽しむことが上手!

女性と一緒に買い物に出かけると、あっちをウロウロ、こっちをウロウロ。買う目的もないのに、コスメショップを覗いたり、雑貨のお店を物色したり、100円ショップを隅々まで偵察したり、ウインドウディスプレイに目を奪われて試着したりと、本来の目的の売り場にはなかなかたどりつきません。

一方男性の多くは、買いたいものが決まっていればすぐに売り場に直行して、できるだけ時間をかけずに目的のものを手に入れたいと考える人が多いようです。

つまり女性の方が、ショッピングの楽しみ方が上手であり、ショッピングのプロセスを楽しみたいと考える人が多いといえます。つまり女性にとってのショッピングはレジャーのひとつなんですね。

海外旅行に行っても、近くでマルシェが開催されていると聞けばすぐに直行。時間を忘れて、ご当地で栽培された果物や野菜に見入ったり、新鮮な魚介類にワクワクしたり、美味しそうなクロワッサンとカフェラテを片手に、現地の人とコミュニケーションしたりと、ショッピングを楽しんでいる女性たちの光景を良く目にします。

●女性は直感的に面白いものを見つけることが上手!

女性の多くが雑貨屋さんが大好きなのも、商店街をぶらぶら歩くのが好きなのも、裏町の古い喫茶店を探すのが好きなのも、そこには「雑」な魅力があるからです。

雑は言葉を換えれば「異質なギャザリングス」であり、だから雑は面白くて楽しいのだと思います。雑の中からいろいろな気づきや発見があり、その瞬間瞬間が、とても楽しくてワクワクする時間に生まれ変わるのです。

●いつも新たな発見がある売り場づくりで、女性客にワクワク体験を楽しんでもらおう!

いつ行っても品ぞろえに変化がなく、驚きや感動の無いお店はお客様に飽きられてしまいます。一方で、いつ行っても、新しい発見や感動や驚きがあるお店には、たくさんの女性客が訪れて好業績をキープしているところが目立ちます。

●独自の品揃えと活気あるお店の雰囲気が女性客に人気「カルディコーヒーファーム」

「コーヒー豆や世界各国の珍しい食材、日本の隠れた名品などを所狭しと品揃えしている「カルディコーヒーファーム」。

MD NEXTが2022年に行った調査で、直近半年以内にカルディで買い物経験がある1419人に「カルディの好きなところ」を尋ねると、「独自商品が多い」(67.9%)がどの年代も最も多く、「買い物が楽しい」(63.6%)がそれに続き、「色々な国のお菓子や食品が売っていて見ているだけで楽しい。値段が高いので、少し贅沢をしたい時に購入している(40代女性)」「スーパーだと必要な物を買うが、カルディならあまり使わなそうだけど面白い、珍しいと感じたら買ってしまう。余計な買い物が楽しみ(30代女性)」といった、独自性がある商品や、活気があふれるお店の雰囲気が、女性の支持を集めていることが明らかになっています。

このように「カルディ」は、独自性やトレンドを押さえた商品を取り扱い、他のスーパーでは手に入らない、輸入食材やお菓子などが手軽に手に入るお店として、多くの女性に広く認知され支持されています。

また、味に対する評価はもちろん、店内で買い物をする楽しさや、驚きや発見をもたらし、「カルディに行くと面白い商品に出会える」と、期待しながら買い物をしている人が多く、独自のポジションを確立して、女性客の心をぎゅっとつかんでいることが見えてきます。

●五感を刺激するアミューズメント売り場で女性客を惹きつける「ドン・キホーテ」

一方で、日用品から高級ブランドまで顧客の要望に応えた豊富な品ぞろえと安さを武器に圧倒陳列という独自の手法で提案する「ドン・キホーテ」

同社が発行する独自の電子マネー「majica」のアプリ会員数は1100万人を超え、全体で客の39%が、クレジットカードや「PayPay」などのコード決済ではなく、majicaで支払っています。

そのうち6割以上を女性客が占めており、女性に支持されていることがよくわかります。

ドン・キホーテを運営する、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、1989年のドン・キホーテ1号店(府中店)出店以来、34期連続の増収営業増益を達成。ドン・キホーテが目指すのは、ワクワク・ドキドキしながら買い物を楽しむ「非日常的エンターテインメント型店舗」です。

そのビジョンを実現するために、

① 日用品や食品、家電製品から高級ブランド品まで扱う豊富な品揃えと、多様な立地での店舗展開・長時間営業という「コンビニエンス(便利さ)」、

② 近隣他店に対して競争優位性が高い価格設定を行い、お客さまが思わず笑顔になる「驚きの価格」を実現する「ディスカウント(安さ)、

③ 圧縮陳列や手描きPOPなど、五感が刺激されるような空間演出で「お買い物の楽しさ」を提供する「アミューズメント(面白さ)の

3つのコンセプトに取り組んでいます。

ドン・キホーテと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、ジャングルのような非効率な売り場づくりではないでしょうか。メーカーから廃番品などを安く仕入れた“訳あり品”を店頭に並べ、掘り出し物や新しい発見がある「宝探し」感を演出。安さを強調した手書きの「POP洪水」で衝動買いも促しています。また天井に届きそうな位置まで商品を陳列する「圧縮陳列」もワクワク感を醸成しています。

また経営破綻した長崎屋を2007年に買収したことが転機となり、精肉や鮮魚の販売ノウハウを吸収。雑貨や日用品に加えて生鮮食品も扱う「MEGAドン・キホーテ」の展開をスタートすることで、家族連れなどの顧客がしだいに増加。かつては男性客が6割を占めていましたが、今は7割が女性客と男女比率が逆転しています。

また、最近の好調な業績を支える屋台骨として欠かせない存在になりつつあるのが、「ド」という大きなロゴを冠したプライベートブランド(PB)「情熱価格」の商品群です。

誕生したのは09年ですが、21年2月に全面刷新を敢行。単にコストパフォーマンスの高さを売りにするのではなく、手に取った瞬間にワクワクしたりドキドキしたり、驚きを感じるブランドとしての位置づけを強めました。

PBを、顧客と一緒に創り上げるピープルブランドとして再定義して、独創的な商品だけを世に送り出す開発体制へと改めた結果、ラインアップは、乾電池といった小さいものから、電動自転車のような大型なものまで実に200近いジャンルに及びます。1年間で店頭に投下する商品数は、食品だけで300アイテム以上もあるというから驚きです。

リニューアル後の情熱価格が女性客の心をわしづかみしている背景には、常識破りの商品パッケージデザインがあります。どの商品にも特徴を説明する印象的な長文コピーがあしらわれていて、読んでいるだけでもワクワクする気持ちにさせてくれます。

例えば、22年の年間売り上げトップの「素煎り ミックスナッツDX(デラックス)」の場合、半分近いスペースを割いて「ナッツを愛しすぎた担当者が独断と偏見で決めたアーモンド・カシューナッツ・くるみの黄金の究極比率 食塩・油を使わないこだわり」とでかでかと書かれています。

このように商品知識がなくても、ぱっと見た瞬間に心に刺さるようなメッセージをあしらい、通常なら大きく配置する商品名を脇役にしてしまうのがドンキ流なんですね。

ドン・キホーテが情熱価格で次々にヒットを生み出している背景には、その商品は何が売りなのかを『What3カ条』で、そしてどう顧客に伝えるのかを『How3カ条』で開発関係者と共有していることがあります。

具体的にはWhat3カ条は、(1)しっかりターゲットを見定められているか、(2)顧客のメリットに還元されているか、(3)世の中の当たり前ではなく独自性があるかどうか。

そしてHow3カ条は(1)顧客のメリットを表現できているか、(2)アイキャッチ力があるか、(3)ストーリーに納得感があるか──。これらの6カ条こそが、PBでヒットを生み出す源泉になっているのです。

また開発担当者は、きっとなにか面白い商品に出合えるに違いないと考え、驚きを求めてドンキに来店してくれる客にさえ受ければ良いと割り切っています。必ずしも万人受けする必要はなく、とがる、刺さる、突き抜けるの3拍子がそろった商品をひねり出すことを常に考えているそうです。

まさに、いつも新たな発見がある売り場づくりで、女性客にワクワク体験を楽しんでもらおう!という姿勢が、34期連続増収営業増益を達成する源泉となっているといえます。

マンネリこそ、お店を衰退させる大きな要因です。あなたのお店でも、常に新しい発見がある売り場づくりに取り組みましょう。