体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

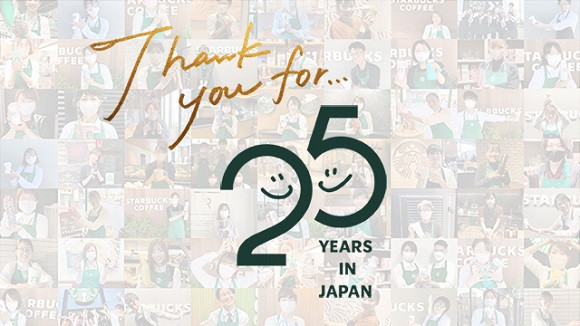

私もよく利用するスターバックスコーヒージャパンは、1996年、北米以外の海外初のマーケットとして、日本第一号店を東京・銀座に開業。今年で25年になります。今や47都道府県すべてに店舗を構え1,600を超える日本最大のコーヒーチェーン店になりました。

同社は地域に愛される第三の居場所(サードプレイス)の実現を目指し、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりの瞬間を重ねることで成長を続けてきました。

今後は、

①個人の能力や可能性を最大化する新たなキャリア制度の導入で、パートナー(従業員)が自律的に多様なキャリアを追求できる体制づくり

②2030年までに廃棄物を50%削減するグローバル目標追求のため、脱使い捨てプラスチックや廃棄物削減をさらに強化するサスティナブルな取り組み

③地域とのつながりの一層強化に向けた店舗増に向けた取り組みによって、さらなる成長を目指します。

まず、新たなキャリア制度の導入では、それぞれの地域・地元でキャリアを追求できる全国共通の制度内容へ刷新します。

また、年齢、性別、障がいの有無などに関係なく、多様なパートナーが全国各地で活躍できる職場を目指し、地域コミュニティにおける採用と育成に注力。

人と共にブランド成長する「ピープル」が中心の企業であるスターバックスは、個性あふれる多様なパートナーが主体的に人生設計し、イキイキと生きるための成長機会をこれまで以上に、積極的に提供をしていく予定です。

次に、2030年までに廃棄物を50%削減するグローバル目標追求のため、脱使い捨てプラスチックや廃棄物削減をさらに強化するサスティナブルな取り組みでは、繰り返し使えるカップのシェアリングプログラムの実証実験を、丸の内エリアの店舗で2021年秋よりスタート。

プラスチックカップを含む使い捨て容器の代わりに、リユースカップでドリンクを提供し、参加店舗での回収、委託先での洗浄を通して、リユースプラットフォームを構築する計画です。

また、2021年9月より順次、フラペチーノ® においても、FSC® 認証紙ストローでの提供を始めていく方針です。これにより、店舗での使い捨てストローはすべて紙製に変更となります。

さらに、8月23日(月)より、全国の店舗(一部店舗を除く)でフードロス削減のための新プログラムをスタート。適切な発注と、より積極的な廃棄削減を目指すため、夜間の商品販売価格の値引きを実施する予定です。これによってスターバックスの食品廃棄物の約15%を占める期限切れフードの廃棄量の削減を目指します。

他にも、6月23日(水)から8月31日(火)まで、不用となったスターバックスのプラスチック製のタンブラー等のドリンクウェアを全国の約500店舗で回収し、リサイクルにつなげる「タンブラー回収プログラム」を実施したり、1店舗あたり、毎日約16kg排出されるコーヒー豆のかすを、たい肥としてリサイクルし、このたい肥で育てたニンジンを使用した「キャロットケーキ」を6月23日(水)からスターバックスのオンラインストアにて販売するなどサステイナビリティ企業を実現していくための具体的な施策が目白押しです。

そして成長戦略3つ目の地域とのつながりの一層強化に向けた店舗増の取り組みでは、ますます店舗と地域とのつながりを強固にした個性あふれる2,000店舗を目指し、地域社会・経済の活性化につなげていく方針です。また、地元顧客とのつながりを通じた、ユニークな商品やサービスも拡充していく計画です。

スターバックスジャパンの成長からは、女性を笑顔にするマーケティングのヒントをたくさん学ぶことができます。

今後の成長戦略のキーワード「人、地球環境、地域へのポジティブな貢献」は、あなたの会社やブランドが今後成長していくためにも重要なキーワードになります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

株式会社ワークマンは、初のロードサイド店である「#ワークマン女子」南柏店を6月17日(木)にオープンしました。

「#ワークマン女子」店は今後10年で400店、20年で900店を全国展開するため、南柏店は店舗や運営の標準作りの検証を行う「直営店」です。

「#ワークマン女子」の売場構成は女性4割、男女兼用(アウトドア上着、レインスーツなど)2割、男性4割で、作業服は扱っていません。

今回オープンした「#ワークマン女子」南柏店には、女性を笑顔にするさまざまな仕掛けが施されています。

特に注目すべき点は、インスタ、YouTube、Twitter等のSNS投稿と口コミで顧客が顧客を呼ぶ「循環型SNS集客」店舗をめざしていることです。

具体的には、

① お客様が購入・試着した衣料や靴をSNSに投稿したくなる仕掛け ・インスタの「#ぬい撮り」(ぬいぐるみを撮影して投稿)用のオリジナルゆるキャラ「わくこ」人形の設置

・映えるフィッティングルームの開発

・思わずインスタ投稿したくなる映える鏡の設置

・思わずインスタ投稿したくなるデザイン外壁

・インスタの「#足元倶楽部」用のデザイン床

②日本初の試着中に子供が遊べる「ママ楽」子連れフィッティングルーム

・ファミリーでの買い物客が多い「#ワークマン女子」店で、ママが快適に試着できるフィッティングルーム

・子供と一緒に入ることができ、子供もママも笑顔になれる「仕掛け」があるフィッティングルーム

・ママ楽フィッティングルームの中では、SNS用に子供との写真撮影も可能!!

「#ワークマン女子」 1号店の桜木町コレットマーレ店では、ピンクの2人乗りブランコなどインスタ用仕掛けをたくさん作った結果SNS投稿率は6%。高い投稿率が、お客様がお客様を呼ぶ循環型の集客を生み出し同店はモール店の売上トップの座を保っています。

お客様にファンになっていただき、お客様にどんどんシェアしてもらうことが、女性客を笑顔にする秘訣です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

日経MJの名物企画「2021年上半期ヒット商品番付」が発表されました。

今回の内容を見ていると、近い未来には当たり前になりそうな消費スタイルが台頭してきていることを感じました。

まず、東の横綱に輝いたのは「サスティナブル商品」です。

アメリカのバイデン政権誕生をきっかけに、世界で脱炭素化の動きが加速し始めました。同時に、環境や社会のサステナビリティ(持続可能性)を重視する商品に注目が集まっています。

たとえば、コカ・コーラカスタマーマーケティングが今年の5月に発売したラベルのない容器のコカ・コーラは、環境に配慮したラベルレスを選ぶ消費者ニーズに対応した商品です。

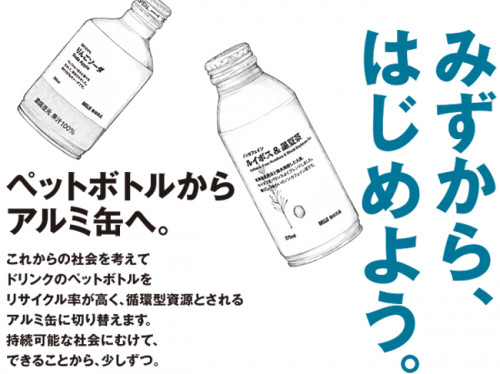

また、無印良品は、4月から飲料容器をペットボトルからアルミ缶へ移行しました。アルミ缶はペットボトルに比べて再利用しやすく、賞味期限も長いため廃棄ロス削減にもつながります。

日本製紙では、トイレットペーパーを長尺ロールに切り替えることで、1パック当たりの個数を削減し、包装資材や芯などのごみを減らすとともに物流コストの削減にも取り組んでいます。

このように脱炭素化を狙った地球環境に優しい商品の開発は今や企業の義務になりつつあります。

新型コロナウイルス感染拡大によって、社会が転換期にある中、時代を先取りしたマーケティングが求めれています。

特に女性消費者は、環境意識が高く、またこれからの消費の主役になる1990年代後半以降に生まれたZ世代は、環境や社会問題に取り組む企業を応援する傾向が強いのが特徴です。

これからは「サスティナブル」であることが当たり前の時代に。

あなたの会社でも、出来るところからサスティナブルな取り組みを始めていきましょう。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

前回は、、顧客を創造し、維持するために重要なキーワードは「価値・ベネフィット」であるというお話をしました。消費者はモノではなく「価値・ベネフィット」を買っている。 - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

「価値」はどちらかというと企業視点からの見方、「ベネフィット(便益)」はどちらかというと顧客視点からの見方ととらえることができます。

今後当コラムでは、顧客視点から見た「ベネフィット」を使って、説明をしていきたいと思います。今回は、このベネフィットについてもう少し詳しく整理していきましょう。

商品やサービスが顧客に与えるベネフィットは、「機能的ベネフィット」と「情緒的ベネフィット」の2つに分けて整理ができます。

「機能的ベネフィット」とは、その商品やサービスの機能面や品質面において、顧客に提供できる便益のことです。

「情緒的ベネフィット」とは、その商品やサービスを見たり、利用したりした際に、顧客が体感できる精神的な側面での便益のことです。

「機能的ベネフィット」も「情緒的ベネフィット」も、企業側のひとりよがりではなく、顧客のニーズに結びついているかどうかが、最も重要なことです。

これだけの説明だとちょっとわかりにくいので、「ノートパソコン」を例に説明します。

通常、あなたがノートパソコンを選ぶ際は、CPUやメモリ容量、あるいは画面のサイズや重さなど、まずは機能面に着目するのではないでしょうか。いわゆる「スペック」を見て、性能の良しあしを判断しますね。

ただ、それだけで決めてしまうかというとそうではないと思います。たとえば、静かなカフェで仕事をすることを想像すると、キーボードのタッチ音の大きさや軽さも気になります。

また、最近は持ち運ぶことも多くなったので、周りから「できるビジネスマン」とみられるようなスタイリッシュなデザインであることも選ぶポイントになってきています。

このような、キーボードのタッチ音や軽さ、スタイリッシュなデザインなど、スペックだけで表すことができない、使ってみてはじめてわかる精神的な利点を「情緒的ベネフィット」と呼んでいます。

つまり、使う人の感性や感情を豊かにしたり、心地よくする価値が「情緒的ベネフィット」といえます。情緒的ベネフィットは、直接パソコンの性能には関係ありませんが、使う人の好き・嫌いという気持ちにつながる重要な要素といえます。

このように、商品やサービスが顧客に提供するベネフィットは、機能的なベネフィットと情緒的なベネフィットから構成されており、それらのベネフィットを掛け合わせたものが商品価値の総和となり、その価値の大きさで売れる売れないが決まってしまうといっても過言ではありません。

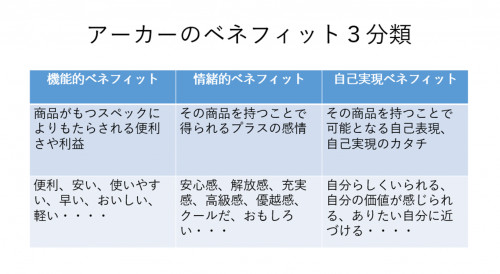

一方で、ブランドの神様といわれている経営学者のデイビッド・A・アーカーは、このふたつのベネフィットにプラスして「自己実現ベネフィット」を提唱しています。

アーカーのベネフィット3分類と呼ばれる考え方で、①機能的ベネフィットは、商品サービスが持つ機能的な特徴、性質に関するベネフィットです。代表的な視点としては、便利・安い・早い・簡単・軽い・薄い・頑丈などがあります。

次に②情緒的ベネフィットは、商品サービスを通してユーザーが得ることのできる、感情に関わるベネフィットのことです。例えば、安心感・高級感・楽しさ・かっこよさ・スタイリッシュさ・充実感などの視点があります。

そして③自己実現ベネフィットとは、商品サービスを手にすることで可能となる、自己表現・自己実現に関するベネフィットのことです。例えば、自分らしくいられる、自分に価値が感じられる、ありたい自分に近づけるといった視点があります。

たとえば、包丁を例に3つのベネフィットを整理すると、

包丁の機能的ベネフィットとしては「よく切れて便利」「取っ手が滑りにくくて安全」・・・・、

情緒的ベネフィットは「よく切れるのでイライラから解消される」「手を滑らすことなく安心して使える」・・・・・、

そして、自己実現ベネフィットは「良く切れるので料理に自信が持てた」「何となく料理がうまくなった気がする」といった感じです。

最近は、機能的なベネフィットでの差別化が難しくなり、情緒的なベネフィットや自己実現ベネフィットの創造が重要になってきています。どの企業もブランド戦略に力を入れているのはまさにそのためです。

また、女性が消費の主導権の8割を握る時代においては、ますます女性の感性に訴える情緒的ベネフィットや自己実現ベネフィットの訴求が重要になってきます。

機能的ベネフィット×情緒的ベネフィット×自己実現ベネフィット=企業価値であることは、iPhoneを発売するアップル社が時価総額世界一位であることでおわかりいただけると思います。

女性を笑顔にするマーケティング研究会では、新しい女性客を創造し、維持するための活動をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

前回は、マーケティングとは、「顧客を創造し、維持するための活動」であることをお話ししました。

マーケティングとは、「顧客を創造し、維持するための活動」 - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

今回は、顧客を創造し、維持するために重要なキーワードをお話ししたいと思います。

そのキーワードとは、ずばり「価値」です。あなたもふだん何気なく「価値」ということばを使うことがあると思いますが、「価値」についてきちんと把握しているでしょうか。

たとえば、化粧品を買う女性をイメージしてみましょう。化粧品原料の主なものは油脂・ロウ類をはじめとする油性原料、界面活性剤、保湿剤、防腐剤、殺菌剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、色材類、香料などです。

また、ビタミン、アミノ酸、ホルモン、天然抽出物などの特殊添加成分もあります。それらが、お肌をうるおす、使い心地や機能性を上げる、品質を安定させる、メイクアイテムの色数を増やす...など、さまざまなはたらきをしてくれています。

つまり化粧品は、いろいろな原料を組み合わせて製造した「物質(モノ)」なのですが、それを購入する女性は、果たして化粧品という「物質(モノ)」を買っているのでしょうか。イメージできなければ、奥さんや娘さん、周りの女性に聞いてみてください。

答えはきっとこのように返ってくると思います。「きれいになるためよ。・・・・」

そうなんです。女性は化粧品がもたらしてくれる「美しくなるという価値」を買っているのですね。

つまり女性は、化粧品という商品、モノを買っているのではなく、きれいになることにお金を払っているわけです。

この「きれいになる」ということがまさしく女性にとっての「価値」になります。

つまり、私たち企業が提供する製品・サービスは、顧客が抱えている「問題」を解決するための手段ともいえるわけです。

「価値」はどちらかというと企業視点の言葉ですが、顧客視点でみたときは「ベネフィット(便益)」と置き換えるとわかりやすいと思います。

マーケティング界の巨匠、セオドア・レビットは「顧客はドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいのだ」とベネフィットの重要性を指摘しました。

ドリルが商品・製品で、ドリルによって空けられる「穴」がベネフィット(価値)です。企業が消費者に提案すべきはベネフィット(価値)であり、顧客が得られるベネフィット(価値)が分からずに製品・サービスを販売することはできません。

また、ベネフィット(価値)は一つの製品につき、一つのベネフィットというわけではありません。

ビールであれば、「のどを潤す」というベネフィットに加え「爽快感を得る」「ストレスを解消する」「美味しく食事をする」というベネフィットも得られますね。

つまり、顧客が享受するベネフィットが大きく、そのベネフィットに対して顧客が支払うコストがリーズナブルであると顧客が感じた時に初めて財布の紐を緩めるわけです。

このように、顧客を創造し、維持していくためには、顧客の期待を超えるベネフィット(価値)を提供し続けていくことが重要になります。

次回は、「価値・ベネフィット」について、もう少し詳しく学んでいきましょう。

女性を笑顔にするマーケティング研究会では、新しい女性客を創造し、維持するための活動をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。