体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。

先日ヤフーは、全ての社員が全国どこでも自由に居住できる新たな働き方を4月に導入すると発表しました。在宅勤務の定着を踏まえて条件を緩和し、航空機での出社も認めるそうです。

ヤフーに限らず、コロナ禍の下ではテレワークが進み都心から郊外への移住も増えています。また通勤頻度が減ることで、住んでいる地元が生活圏の中心になっている人も多くみられます。

都心から地元へという流れが加速するアフターコロナ時代、重要になるのはマスマーケティングよりも「土着化」、つまり地域に密着したマーケティングです。

今回は、地元民に愛され、地域の繁盛店になるために重要なポイントを、地域ダントツナンバーワンとして全国からも熱い注目を集めている、函館のハンバーガーショップ「ラッキーピエロ」をケーススタディとしてみていきたいと思います。

① ロマンがある。

「ラッキーピエロ」は、北海道函館市を中心とする道南エリアに17店舗展開するハンバーガー店です。「ぴったんこカンカン」や「がっちりマンディ」「WBSワールドビジネスサテライト」「カンブリア宮殿」等でもそのユニークな経営スタイルが紹介されてきたのでご存じの方も多いかもしれません。

1987年に創業したラッキーピエログループ会長の王一郎氏は、小さい頃サーカスが大好きだったので、ワクワクドキドキするサーカスのようなお店を作りたいと考えていました。そこでサーカスの中で主役ではないけれど大事なキャラクターである「ピエロ」を店名の候補に。ただピエロには物悲しいイメージもあるので、「ラッキー」を付け足し「ラッキーピエロ(幸運なピエロ)」にしたそうです。

最初はホットドック店を想定していたのですが、ホットドックは細長いので特長が出しづらく断念。知り合いにハンバーガーはどうかと勧められたことがきっかけでハンバーガーへの挑戦が始まりました。ただハンバーガーはアメリカが発祥。そこで、日本人向けのハンバーガーショップをつくれば他店とは違う特徴を出しやすいと考え、日本人が喜ぶハンバーガーはどうあるべきかを求めて世界中を食べ歩きして研究をしました。

「お客様は飢え死にするから食べに来ているのではなくて、私どものお店が美味しくて楽しいから来ていただけるのだと思っています。だから、帰る時にはもっと幸せになって欲しい、そういうイメージで仕事をしています。」と語る王会長。

ラッキーピエロは、異体験で驚かす!1つとして同じものがない!お客様と密着する!超個性的な店づくりでわが道を独走するをモットーに「超お客様満足第一主義」を実践することで躍進してきました。その成功の源となったのが、創業者王一郎氏の「食を通してお客様を幸せにしたい」という大いなるロマンです。

② 強い独自商品がある。

大手を蹴散らすほどの魅力を持った、その店でしか買えない人気商品があれば、地域の内外からお客様を呼び込むことができます。

ラッキーピエロの不動の一番商品は、ファンから「チャイチキ」の愛称で呼ばれている「チャイニーズチキンバーガー」です。

創業者の王氏が中華料理店での経験を活かして、中華の美味しさを取り入れたメニューを商品にしようと思い立ったことから開発をスタート。甘辛いタレを絡めた鶏から揚げとレタス、マヨネーズなどを挟んだ、中華の技法を取り入れた中華味のハンバーガーです。

ラッキーピエロでは、他のファストフードチェーンとは異なり、各店のカリナリー(台所)が食材のチルド管理から調理方法までを受け持っています。

食材も、その土地の物を使うために直接養豚場から仕入れたり、醤油は丸大豆100%遺伝子組換え無し、防腐剤も入っていない、高級な醤油を使っったりと、高級レストランにも負けないこだわりの素材にこだわっています。

もちろん作り立ての美味しさを提供するために作り置きは一切せず、オーダーの来た分しか作りません。その一方で、お母さん達が自分の家族に食べさせるような愛情あふれる商品をたくさんの人に楽しんでもらいたいという思いから、原価率は飲食業界では通常ありえない50%以上で設定。チャイニーズチキンバーガーは、価格を大きく上回る価値を提供することで、多くのお客様から愛され、ラッキーピエロの成長をけん引してきました。

③ ワクワクする場所である。

地元のお客様から愛されるためには、老若男女が安心して集まることができる場所で、ワクワクドキドキするエンタテインメント性を持っていることが重要です。

ラッキーピエロが運営する17店舗は、一店一店が独自のテーマコンセプトで設計や店づくりが行われています。

例えば2012年9月にオープンした峠下総本店は、「バードウォッチング」がテーマ。JR新函館北斗駅近くの3000坪の敷地にはログハウス風の店舗が建っていて、王会長がイギリス留学時代に買い集めた鳥の額絵200枚をはじめ、様々な種類の鳥のモチーフが店内のあちこちにあります。

店内には巨大な赤い椅子やキリンのぬいぐるみなど独自のオブジェが所狭しと並べられ、まるでテーマパークのような雰囲気です。

さらに広大な庭には「天使のメリーゴーランド」と名付けた本物のメリーゴーランドが設置されていたり、夜には36万球のイルミネーションが輝くなど、お客様を驚かせる工夫が満載です。

その他「サンタが函館にやってきた」をテーマにした十字街銀座店では、5000ものサンタクロースが出迎えてくれたり、「プレスリーが青春だった」をテーマにした港北大前店では、壁一面がプレスリーのポートレートで飾られ、1950年代のアメリカを味わうことができます。

17店、それぞれのテーマや店づくりが異なることで、「次はあそこの店へ行ってみよう」というお客様が増え、グループ全体での集客力を高めることにもつながっています。

④ 地域に貢献している。

地域のお客様から愛されるためには、地域の活性化に貢献し、地域の課題にも率先して取り組むことで地域と一緒に成長していくことが大切です。

ラッキーピエロでは、肉や野菜などはなるべく道南産や北海道産のものを使い、それでも手に入らないものがあれば他の地域のものを使うという「地産地食」を徹底しています。

また、観光地としての函館を宣伝・応援するために、ハンバーガーの包装紙や店内のチラシなどで函館の観光情報をアピール。

さらに、函館土産として、食品やグッズなど「ラッキーピエロ」アイテムを100種類以上展開。店舗での販売以外にも全国の百貨店やスーパーの催事でも取り扱ってもらうことで函館の知名度アップに貢献しています。

さらにゴミを出さないことにも取り組んでおり、お店のほとんどの紙は再生紙を使用。毎月1日は2時間位広範囲清掃したり、函館の海や五稜郭公園の周りを清掃したり。今ではお客様にも参加していただいて地域のボランティア活動に積極的に取り組み、運命共同体である地域の人々とお互いに支えあうことを大切にしています。

⑤ 従業員を愛する

人材不足が進む中、経営資源としての「人」の重要性はますます高まってきました。企業で働く従業員の幸せや生きがいを共創することは、生産性を向上させるばかりでなく、地域の人を大切にすることにもつながります。

ラッキーピエロでは、日々経営者の会長、社長がスタッフと積極的にコミュニケーションをとることに取り組んでいます。

例えば、毎月バースデーサミットと呼ばれる、誕生月の社員やスタッフを集めた食事会を開催。バースデーサミットが面白いのは、ただの食事会ではなく、毎回テーマを決めておいて、そのテーマに沿ってみんなで語り合うことです。

「お父さんの話」「お母さんの話」「こどもの自慢」「故郷について」「最後の晩餐に何を食べたいか」・・・・・身近な体験を語ることでお互いをよく知ることができ、情報の共有が生まれます。同じ月に生まれたことをきっかけに、別の店舗に勤めるスタッフとも顔なじみになれることも従業員にとっては安心感につながります。

会長や社長は聞き役に徹し、スタッフの家族や子供たちを含めた関心事に耳を傾けるようにしているそうです。その結果、スタッフとの心の絆を保ち続け、ともに共通の未来を見ることができるといいます。バースデーサミットは経営者と従業員にとって大切なコミュニケーションツールであり、ラッキーピエロの発展を支えてきた仕組みづくりといえます。

⑥ あえて非効率を選んでいる

大量生産大量消費の時代は、ひたすらコストカットや効率を重視して突き進んできました。しかしながら成熟時代に入ったいま、一見非効率に見えるような無駄や余白が実は魅力や愛を生み出すきっかけになっています。

ラッキーピエロは、全国展開するチェーン店とは真逆の戦略で、たくさんの地元ファンを生み出してきました。

先にみてきたように、17店舗は1店舗1店舗すべて異なるテーマコンセプトで店づくりしてきました。店舗の外観はもちろん、テーブルやソファ、オブジェまで、その店独自の個性を出すことにこだわっています。

また、当初は8種類のハンバーガーだけだったメニューも、今ではカレーライス、ハンバーグ、オムライス、ソース焼きそば、かつ丼など150種類以上も取り揃えています。

一見非効率に見えますが、結果的に老若男女の誰もが好きなものを食べられる店になり、3世代での来店やリピート客を生み出すことにもつながっています。

店舗ごとに異なるテーマで店づくりすることで、「次はあそこの店に行きたい」というお客様の行動を促し、グループ全体での集客力を高めています。

地域で一番になるためには、圧倒的な資本力を持つ大手チェーンとは全く別の戦略が重要です。コストや効率ばかりを重視しない知恵やアイデア、愛がお客様の心を引き付けるのです。

⑦ お客様とつながっている。

少子高齢化が進み人口が減少する中、新規のお客様を増やしていくことは年々難しくなってきました。これからの時代は、一人のお客様と深く長くお付き合いしていくことが繁盛店になるためのポイントです。

ラッキーピエロは創業当初、バイク族の若者がその人気に火をつけたといいます。ツーリングで出会ったラッキーピエロの美味しさを、泊まった宿の「思い出ノート」に書き込んでくれたことがきっかけになり、バイク族の間でたちまち話題になりました。

また、函館出身のロックバンドグループ「GLAY」が番組内で紹介したことが発端となり、その後ラッキーピエロのユニークな店舗づくりやメニュー開発がマスコミでも取り上げられることになります。

このようにラッキーピエロは、口コミを通してお客様に宣伝してもらうことで大きく飛躍してきました。

お客様と深く長くお付き合いしていくための秘訣は、お客様の声に耳を傾けてお客様と一緒に共創していくことです。

ラッキーピエロでは、毎日100枚~150枚集まるお店にあるアンケート結果をすべて経営者自ら目を通し、お客様のアドバイスを明日の経営に生かすことに地道に取り組んでいます。

また、「マイバーガーアイデアコンテスト」や「マイカレーアイデアコンテスト」などお客様の声を反映したメニュー開発にも積極的に取り組むことで、お客様を巻き込んだメニューの進化を目指しています。

さらに、地元のお客様とのつながりを深めていく仕組みとして「サーカス団員制度」を取り入れています。

基本的にはメール会員制度ですが、ラッキーピエロへの貢献度によってお客様をランク付けするというもの。

トップの「スーパースター団員」になると、新年会や新作メニュー試食会に招待されるなどラッキーピエロとの身内のようなお付き合いが待っています。

スーパースター団員は全顧客の1割ほどですが、売上の大半を支えてくれる熱狂的なファンの集まりです。お客様と継続的に深くつながっていくことは、これからの時代の最重要経営テーマです。

以上、函館で17店舗展開し、地域一番店としてたくさんのお客様に愛されているラッキーピエロの成功をケーススタディに地域の繁盛店になるために重要な7つのポイントをみてきました。

7つのポイントを改めておさらいしておきましょう。

① ロマンがある

② 強い独自商品がある

③ ワクワクする場所である

④ 地域に貢献している

⑤ 従業員を愛している

⑥ あえて非効率を選んでいる

⑦ お客様とつながっている

あなたのお店や会社でも、この7つのポイントに磨きをかけて進化させて行けば、必ず地域の繁盛店になります。

さあ今日からでも、ラッキーピエロさんから学んだことを活かして、一歩前進していきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

企業の成長に直結するイノベーションには、専門分野で力を発揮する人材や研究開発が欠かせません。特に、データをより高度に分析し、サービス品質を飛躍的に高めるためには、人工知能(AI)などの駆使が必要になります。

しかしながら、雇用の流動性の低い日本では、デジタルの知見を持った人材はIT(情報通信)企業などに偏っており、先端ITに精通した人材は争奪戦となっているのが現状です。

2021年の情報通信白書でも、国内企業の53%がデジタルトランスフォーメーション(DX)を進める課題として「人材不足」を挙げています。

そんな中、ユニクロを展開するファーストリテイリング社は、中途採用の年収を2022年から最大10億円に引き上げることを発表しました。

柳井正会長兼社長の年収4億円を大きく上回り、日本企業の中途採用の平均年収のなんと200倍。日本の最高経営責任者(CEO)の報酬総額の平均が約1億2000万円ですから、こちらと比べても8倍強となります。

衣料品業界はいま、米アマゾン・ドット・コムなどIT大手との競争が激しくなっています。ファーストリテイリング社は世界からデジタル人材を集めて衣料品の製造・販売が中心の収益構造を変えて、新たな事業モデルを構築したい考えです。

特に、デジタル化や電子商取引(EC)、サプライチェーンに精通した人材を求めていて、柳井氏は「自分より優秀で天才的な人が対象。いい人材がいれば100人でも200人でも採用したい」と言っています。

このところ、米グーグルもネット通販大手と組んでEC分野を強化するなど、異業種がアパレルの産業構造を変えようとしています。経営環境が変わる中、ファーストリテイリング社の将来の競合は「ZARA」や「H&M」などのアパレルではなく、GAFA(グーグル、米アップル、米旧フェイスブック(現メタ)、アマゾン)になっていくと予測しているようです。

新型コロナウィルス下で社会のデジタルトランスフォーメーションが進む中、ファーストリテイリング社にとっても、経営資源の最重要項目である「人」への投資は待ったなしの状況です。

世界中から新たな価値を生んだり、事業を白紙から考えられる人材をいかに確保するか、ファーストリテイリング社の未来は、優秀な人材をいかに確保するかにかかっているといえます。

企業は、ヒト、モノ、カネ、情報、時間、知的財産という6つの経営資源をフル活用することで、自社の強み(優位性)を確立し、市場での強み(優位性)を高めていくことが重要です。

6つの経営資源の中でも、何よりも大切なのが「人」です。デジタル化がどんなに進んでも、すべてのプロジェクトは人が動かしています。人の力により仕事が生まれ、人の力により仕事が収められていきます。

人的資源の不足が懸念される日本企業にとって、人材の確保は大きな課題となっています。中小企業にとっても優秀な人材の確保と育成は大きな課題です。

しかしながら、ファーストリテイリング社のように年収10億円なんてどう考えても絵空事です。では、どうすれば優秀な人材が定着して力を発揮してくれるのでしょうか。

その答えはずばり「共感」です。社長の熱い思いや会社がなぜ存在するのかというパーパスを明確にし、社員といつも共有して、同じ目的地に向かって進む。社員全員が社長の熱い経営情熱に共感する経営こそが、中小企業が優秀な人材を育てて、会社を成長に導く大きなエネルギーになります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

私もよく利用している回転すしチェーン、くら寿司の21年10月期(連結)の売上高は1475億9200万円(前期比8.7%増)、営業利益26億7800万円の赤字(前期3億5000万円の黒字)、最終利益19億100万円(前期2億6200万円の赤字)となりました。

コロナ禍の中でも売り上げ順調に伸ばしており、同時に発表した2022年10月期(連結)の業績予想は、売上高1888億6900万円(前年同期比28.0%増)、営業利益28億2700万円、最終利益28億7800万円と増収増益を見込んでいます。

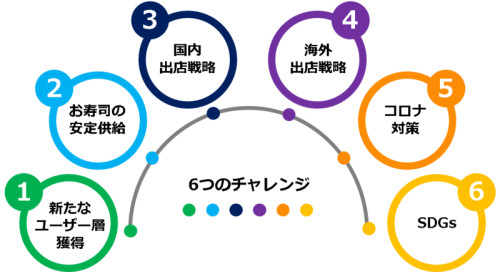

同社は、第27期(21年11月~2022年10月)の事業戦略を発表。安くておいしいすしを永続的に提供し、サステナブル(持続可能)な経営を目指す「スシテナブル」をコンセプトに掲げ、6つの施策を展開します。

この「スシテナブル」というコンセプトもユニークですが、今回の発表を見ていちばん感心したのは、その戦略のわかりやすさです。

戦略というと、何か小難しく考えないと価値がないように思っている人も多いのではないでしょうか。私も会社員時代は、できるだけ専門用語を使って、いかにも賢そうに見えるスライドを作ることに労力を割いていた一人です。

しかしながら、今回ご紹介するくら寿司の事業戦略は、誰もが「なるほど」と理解できるわかりやす言葉で、くら寿司が実現していきたい未来が私たち消費者にも伝わってくる内容になっています。

SNSの時代は、企業と消費者が「共創」する時代と言われています。そのためには、お客様から「いいね」と共感されることが重要になってきます。くら寿司の事業戦略を見ていると、これからの時代はお客様から共感される事業戦略を発信していくことの大切さを学ぶことができます。

◆スシテナブル実現のための「6つのチャレンジ」

同社は、新しい事業コンセプト「スシテナブル」を実現していくために、「新たなユーザー層の獲得」「寿司の安定供給」「国内出店戦略」「海外出店戦略」「コロナ対策」「SDGs(持続可能な開発目標)」の6つ取り組みを実施します。

以下は、2021年12月9日にリリースされた内容です。プレスリリースの内容もとてもわかりやすく、具体性に富んでいますので、説得力のある内容になっています。

共創の時代に必要な「わかりやすい戦略」とともに、プレスリリースのよきお手本として参考にしてください。

2021.12.09

新戦略「スシテナブル」と「6つのチャレンジ」でさらなる成長へ 業界初「Z世代向け店舗」「原魚の卸売」開始!~ウィズコロナでの継続的な成長戦略 「安くて美味しいお寿司の永続的な提供」でサステナブル経営~

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社(代表取締役社長:田中邦彦、所在地:大阪府堺市)は、今期となる27期の事業戦略として、「スシテナブル」を採用、この実現に向けた「6つのチャレンジ」を推進します。コロナ禍においても黒字決算で終えることになった26期は、「安心・安全」、「くら寿司でしか味わえない、楽しめない体験価値」などの提供が好調の要因である、と分析しております。来年以降もコロナ禍は続くと推測されますが、経済復興に向けた試みも同時に進むと期待しています。

この環境下で継続的な成長を続けるためには、常に変化する社会情勢とお客様のニーズに対して、迅速かつ柔軟に対応していくことが必要であると考えます。その実行に向けて、新戦略「スシテナブル」を策定。当社の普遍的な価値である「安くて美味しいお寿司の永続的な提供」を通じて、継続的な成長の実現を目指します。この新戦略を具現化する施策として、「6つのチャレンジ」を進めてまいります。

「スシテナブル」チャレンジ①新たなユーザー層の獲得

大手外食チェーン初“Z世代”向け店舗「くら寿司 原宿店」オープン&スイーツメニュー強化

当社が現在、最も注目しているターゲットが、1990年代後半に生まれた、10代から26歳になる「Z世代」と呼ばれる方々です。アメリカでは総消費の40%以上をZ世代が占めるとも言われていますが、日本においても、外食意欲が高く、情報拡散に積極的な世代であり、流行や消費の担い手になると期待されています。今後、コロナ禍の沈静化とともに、Z世代の方々が「リベンジ消費の担い手」になると期待しており、「来店したくなる店舗作り」はその受け皿として必要不可欠です。

その到来に先んじて、大手外食チェーン初“Z世代”向けとなる、グローバル旗艦店「くら寿司 原宿店」を2021年12月9日(木)にオープンします。同店舗は“世界一映える寿司屋”を目指し、日本を代表するクリエイティブディレクターの佐藤可士和氏がプロデュース。インテリアデザインのコンセプトは、「日本の伝統文化×トウキョウ・ポップカルチャー」。様々な色に光る「カラフル提灯ウォール」や近未来的な「スイーツ屋台」、巨大浮世絵からロゴウォールまでフォトスポットが満載のデザインです。また、障子を閉めることで個室になるボックスシート、東京タワーやスカイツリーなどの眺望が楽しめるテラス席「バルコニー飲食スペース」、さらに原宿の街並みを見ながらお食事できるスタンド席を初めて設置しました。

また、メニューも「ここでしか食べられない」ものの提供を目指し、「大手回転寿司チェーン初」となるクレープマシーンで、本格導入としては世界初となる「2色2層のクレープ生地」を実現。美味しいはもちろん、可愛くて「映える」商品を、リーズナブルな価格でご提供します。

「原宿店」以外の全国のくら寿司でも、「Z世代対応」を意識した大型のコラボを実現。沖縄のアイスブランドとして人気の「ブルーシールアイス」を2021年12月9日(木)より、全国のくら寿司店舗にて販売します。第一弾「シークヮーサー」、「紅イモ」、「塩ちんすこう」を皮切りに、様々な種類を販売する予定です。

「スシテナブル」チャレンジ②お寿司の安定供給

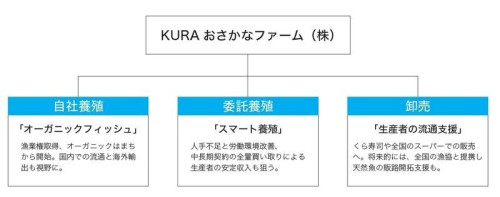

業界初の水産専門会社「KURAおさかなファーム」設立&初の「原魚」卸売開始

日本の「魚食文化」を取り巻く環境は、この数十年に渡り、悪化しています。世界的な魚食ブームを受けて、「生鮮魚介類の価格」は2010年からの10年で約1.3倍となっています。その中でお寿司に欠かせない、まぐろ、いくら、かに、うになどの輸入水産物が特に高騰しています。一方で国内の漁業従事者の中には「不安定な収入」と「労働環境の厳しさ」が原因となり、「若者の漁業離れ」を招くなど、担い手不足に悩むケースも多く見られます。

当社は2010年より「漁業創生」をテーマに、日本の水産業の活性化へ向けて、様々な活動を行っています。その新たな取り組みとして、2021年11月1日(月)、業界初の水産専門会社である子会社「KURAおさかなファーム」を設立。AIやIoTを積極的に活用することで、漁業者の皆さまの作業負担の軽減と、より効率的な養殖、そして「収入の安定」、さらには、水産業のデジタル化により、生産地域の活性化にもつながる取り組みを目指します。

この活動の第一弾として、同社が今年から養殖を手掛ける、国内初のオーガニックフィッシュ認証を受けた「オーガニックはまち」を、2021年12月9日(木)より全国のくら寿司で販売。また同時に、当社初の「原魚」の卸売として、一部小売店での販売を開始いたします。

「オーガニックはまち」は、①飼料製造、②育成環境、③加工管理の3つの観点から厳格に審査され、国際的基準を満たす日本初のオーガニックフィッシュとして認証を取得しました。

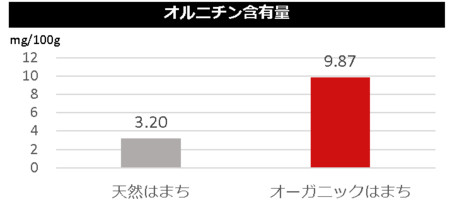

「オーガニックはまち」の身質には、調査の結果、疲労感や日常生活の体調の改善が期待できるといわれている「オルニチン」が、通常の天然のはまちと比べて、3倍以上の結果を示しました。

※株式会社総合水研究所2021年10月調べ。天然はまちとの比較数値。

「スシテナブル」チャレンジ③国内出店戦略

「都心駅前」への出店加速&拡大

昨年度よりこれまでの主要出店エリアである「ロードサイド」以外に、全国の「都心駅前」への出店を開始。2021年1月オープンの「渋谷駅前店」、「西新宿店」を皮切りに、30店舗中、14店舗を都心駅前に出店しました。結果として、広く沿線各地からの来店や、アルコールメニューの注文増加など、郊外店とは違った手ごたえを感じています。今期も30店舗の出店を予定、同程度の割合で「都心駅前」への出店を目指します。

「スシテナブル」チャレンジ④海外出店戦略

アメリカ・台湾における「積極的な出店」の継続

昨年度、アメリカ7店舗、台湾11店舗と、合計で18店舗を出店。コロナ禍においても、海外で積極的な出店を進めています。いずれの新店舗でも多くのお客さまに支持され、順調な立ち上がりとなっています。2023年中の「海外で100店舗」の実現を目指し、今期も積極的な出店を継続します。

※2021年12月8日現在 海外店舗75店舗(米国:33店舗、台湾:42店舗)

「スシテナブル」チャレンジ⑤コロナ対策

「スマートくら寿司」全店舗導入による、「コンタクトレス」の実現&安全・安心のさらなる追求

2020年11月に導入を開始した「スマートくら寿司」は、2021年中に全店舗への導入を完了します。

全国のくら寿司店舗で、入店から退店までの、お客さまとスタッフの「非接触」を実現。10年前の「抗菌寿司カバー・鮮度くん」導入を起点とした、「安心で安全な環境を実現」する取り組みが、一旦完成しました。今後も更なる安全・安心の提供を目指し、サービス改善と新サービスの導入を目指します。

【ご参考】

導入から10周年、コロナ禍での業績回復を支えた、「抗菌寿司カバー鮮度くん」

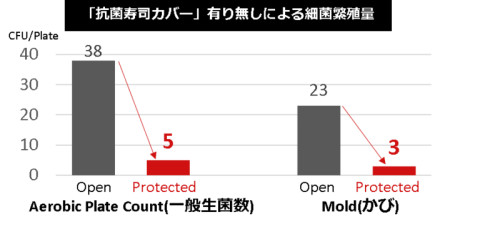

コロナ禍においては、改めて「抗菌寿司カバー」への注目を高めることになりました。事実、多くのお客様より、「レーンに流れるお寿司を、安心して食べられる」、「くら寿司だから行きたい」というお声をいただいており、国内店舗における「過去最高売上・最高益」の実現に寄与したと考えています。

また「抗菌寿司カバー」は国内だけでなく、アメリカの業績回復にも貢献。第三者機関による検査の結果、「抗菌寿司カバー」がある場合、細菌の繁殖を1/7に抑える効果があることを証明。これにより、全米で最も厳しい規制が敷かれていたカリフォルニア州において、特例としてコンベアベルトの使用許可を得ることができました。

MSL Analytical, Inc. Food Microbiology Analytical Report 2020年11月3日報告

「スシテナブル」チャレンジ⑥SDGs

漁業創生&お寿司の提供を題材にした「出張授業」を2021年11月よりスタート

2010年より取り組んできた漁業創生の取り組み自体に加えて、社会貢献活動の一環として、小学校を対象に、漁業創生とお寿司の提供を題材にした「出張授業」を、11月から実験的にスタートしました。「食品ロスの削減」や「豊かな海洋資源を守る」といったSDGsへの理解促進と、「食育」について、くら寿司らしく、子供たちに楽しく学んでいただくプログラムです。

今後はさらに内容のブラッシュアップを進め、来春から本格的に全国で開始する予定です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

2021年12月8日付日経MJ紙に、セブン&アイホールディングス名誉顧問 鈴木敏文さんのインタビュー記事が掲載されていました。

今日はその中から、中小企業の経営にも役立つ内容を抜粋してお届けします。

・セブン―イレブン・ジャパンが日本に根付いた理由は、「常に変化し続けたこと」。人間にはどうしても飽きが来る。だから人間を飽きさせないことが何よりも重要。誰もが同じことを続けてしまうが、同じことを繰り返してはいけない。

・「他人が反対することに価値がある。」78年に発売したおにぎりも、当時は『おにぎりは買うものではなく、家庭でつくるもの』と言われて社内で反対された。

・かつては消費者の多くが安さに価値を見いだしていた。しかし現在は質の時代に入っている。もちろん安さも必要だが、新しい商品が重要だ。価格が同じであれば、質を追求しなければお客様に手に取ってもらえない。価格の時代から、質の時代に入った転換をプライベートブランドのセブンプレミアムがつくった。

・価値を高めることを追求する考え方にほんのちょっと変えるだけで全然違ってくる。見方を変えることをしなければいけない。

・安さの追求から質の追求になっても、常に新しいことに挑戦し続けなければならない。セブンイレブンは、原料と製法にこだわった『セブンゴールド 金の食パン』を2013年に発売した。モノが豊富な時代か、モノが不足している時代かで考えなければいけない。(おにぎりや食パンといった)伝統的な商品も新しく生まれ変わらせることはできる。

・セブン-イレブンは、メーカーがどうとか、競合がどうとかは考えなかった。お客様に焦点を絞って常に考えてきた。多くの小売りは価格や同業他社を考えながら競争してきたがそうした考え方の時代ではない。

・コンビニなどお店で大事なのは、安心感。商品についてちょっと聞きたいときに店員がいることは心強い。商売は人を相手にするからこそ、人の心理をつかまなければいけない。消費は心理学。やっぱり人間相手の商売だから、人間の心理を追求することが重要だ。

・無人コンビニの売り上げは落ちるのではないだろうか。人件費は下がっても、それ以上に売り上げが下がるとみている。

いかがでしたか。

イトーヨーカ堂の子会社として、1974年5月、セブン-イレブンの第1号店が東京都江東区豊洲にオープンしてから47年。2020年2月期のチェーン全店売上は5兆102億円、経常利益2622億円、店舗数は21,167と日本のコンビニエンスストア業界をリードする存在に成長してきました。

その大躍進をけん引してきた鈴木名誉顧問の一言一言には、説得力があります。鈴木氏は一貫して「小売業は変化対応業」「消費は心理学」と言い続けてきました。

今回のインタビュー内容からも、鈴木氏のブレない思想が伝わってきました。「お客様に焦点を絞って常に考えること」「価値を高めることを追求すること」「常に新しいことに挑戦し続けること」の3点は、時代が変化しても、小売業が繁盛していくための普遍的な原理原則です。

さらに、セブン-イレブンでは、「品揃え」「鮮度管理」「クリンリネス」「フレンドリーサービス」をお店の基本4原則に定めています。

商品をつねに新鮮な状態に保つこと、お客さまが欲しい商品を欲しいときに揃えること、店内をいつも清潔な状態に保つこと、お客さまに気持ちを込めて接客すること。これらの4原則を忠実に実行し、つねにお客さまの期待に応えられるお店を目指しています。

また接客については、新しい商品やサービスのご案内など、お客さまへの積極的なコミュニケーションを行い、地域のお客さまに愛されるお店づくりを目指しています。

さあ、あなたのお店も、基本的なことを徹底しつつ、常にお客様の立場に立って新しいことを提案し、お客様の期待に応えていきましょう!

みなさんこんにちは。和田康彦です。

2021年12月8日付日経MJ紙に、ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正さんのインタビュー記事が掲載されていました。

今日はその中から、中小企業の経営にも役立つ内容を抜粋してお届けします。

・ファーストリテイリングの経営理念の冒頭に謳っている「顧客の要望に応え、顧客を創造する経営」は、ドラッカーも提唱する商売の原点である。

・消費者の価値観が多様化し、ヒット商品が生まれにくい時代は、ゼロベースで全部をやり替えることが重要である。

・ヒット商品を生み出すことを考える前に、顧客が何を求めているかを探すことが先だ。

・毎日の商売のコミュニケーションの中から、お客様の本音を聞き、商品を作ることが大切である。

・自分たちの強みは何かを把握し、それを生かすことが大事だ。多くの企業は、本質をつかまずに、表面の化粧部分だけを見ている。

・デジタル化やグローバル化が進む中、小売業や製造業、国や地域といった垣根はなくなり、業態を超えることが当たり前になる。

・付加価値を生み出す最後は、人間の力だ。

・ファッションはもともと情報産業であるが、本質ではない表面的な情報はもっと整理しなければならない。

・小売業の勝負はこれから。中小企業にこそチャンスがある。

・中小企業も、日本に閉じずに世界にどんどん出ていくべき。海外に出たほうが簡単に成功できるかもしれない。それには、「日本一」といえる何かと、大成功したいという強い思い、思い切ってやる勇気と誠実さが重要だ。

いかがでしたか。

今や、2兆円を超える売上げで世界第3位のアパレル企業に君臨するファーストリテイリングも、1949年山口県宇部の商店街で紳士服販売業を始めたときは個人商店でした。

その後、1984年に広島市内にユニクロ1号店を開業。広島随一の繁華街に出店し、若者の集客を図ります。1989年には、社名をファーストリテイリングに変更。当時、日本国内にSPAを標榜するアパレルメーカーはなく、ファーストリテイリングが国内企業としては最先発となりました。

そして1994年にはユニクロ国内100店舗を達成し、同年、業容の拡大によって広島証券取引所へ株式を上場。その後も全国のロードサイドへの出店攻勢を続けます。

1998年には、東京原宿に出店し、都心進出を図ります。当時目玉商品として位置づけたフリース商品は「安くて品質が良い」という評判を生み、ファーストリテイリングの業績を底上げしました。この結果、2000年には売上高2289億円、営業利益606億円、営業利益率26%を達成し、アパレル業界では驚異的な水準を記録。この成功により、ユニクロは日本を代表するアパレルブランドとして認知され、ファーストリテイリングの採用するSPAというビジネスモデルも市民権を得たました。

その後は、2001年ロンドン進出、2006年ニューヨークに旗艦店を新設するなど、2010年代を通じてグローバル展開を積極化させ、同社の売上高の伸びを海外事業が牽引する形となりました。

その後も成長を続け、2021年8月期決算では、売上収益は前期比6.2%増の2兆1,329億円、、営業利益は同66.7%増の2,490億円とコロナ禍の中でも大躍進を遂げています。

その間、柳井氏は、「店は客のためにあり、店員とともに栄える」を座右の銘に、一貫してお客様の立場に立った経営を続けてきました。

今回ご紹介したインタビュー内容からも、「顧客の要望に応え、顧客を創造する経営」「顧客が何を求めているかを探すことが先」「お客様の本音を聞き、商品を作ることが大切」など、ぶれない姿勢が伝わってきました。

あなたのお店や会社も、「店は客のためにあり、店員とともに栄える」を信じて「顧客の要望に応え、顧客を創造する経営」を続けていけば、きっと日本一、いや世界一の企業になれる日がやってきます。