体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

ワークマンの2021年3月期業績は、売上高に相当する営業総収入が前期比14.6%増の1058億円、営業利益が同25.0%増の239億円、純利益が同27.5%増の170億円。大幅な増収に加えて、プライベートブランドの伸びが利益の底上げに寄与。10期連続で増収、5期連続で過去最高益を更新しました。

店舗の売上高を合計したチェーン全店売上高は同20.2%の1466億円。「ワークマン」「ワークマンプラス」「#ワークマン女子」の期末店舗数は純増38の906店舗になりました。コロナ禍にあっても既存店売上高は前期比14.2 %増の高い伸びを維持しています。既存店の1店あたりの売上高は1億6025万円で、1日あたりの客数は前年実績よりも21人多い166人になりました。

22年3月期予想は、営業総収入が前期比7.0%増の1144億円、営業利益が同7.8%増の266億円、純利益が同6.5%増の181億円。チェーン全店売上高は6.5%増の1561億円を見込んでいます。

米ファストファッションフォーエバー21の経営破綻、オンワード、三陽商会といった国内大手アパレルの業績不振など、今多くのアパレル企業が売上不振に直面しています。国内アパレルの市場規模はこの30年で約4割減少、一方で供給点数は2倍以上に増えているともいわれ、サスティナブルな観点からもビジネスモデルの転換が急がれています。

そんな中、独走を続ける「ワークマン」。店舗については、「ワークマン」からの転換を中心にアウトドア・スポーツ衣料の品揃えを拡充した「ワークマンプラス」の出店を増やすと共に、女性向け商品の比率を高めた新業態「#ワークマン女子」を開発。期末店舗数は36店舗増の906店舗(うちワークマンプラス272店舗、#ワークマン女子2店舗)となりました。2025年の1000店舗達成に向けて更なる成長が期待されています。今回は、アパレル各社が大不況に喘ぐ中、一人勝ちを続ける「ワークマン」のマーケティング戦略について徹底検証します。

40年間で900店舗以上のネットワークを構築。

ワークマンは、1980年株式会社いせやの一部門として「職人の店 ワークマン」1号店を群馬県伊勢崎町にオープンしました。1982年には株式会社ワークマンを設立。建設現場の作業着など職人向け衣料を中心に売上を拡大してきました。同社は株式会社ベイシアや株式会社カインズなどで形成するベイシアグループに所属し中核企業の役割も担っています。2004年にはJASDAQ市場に上場。店舗数は順調に拡大し、2017年には800店を突破。現在は47全都道府県に出店しています。そして2018年には、現在の大躍進のきっかけとなった新業態「WORKMAN Plus」をオープン。それまで売りにしてきたプロ職人向けの高機能・高パフォーマンス商品を一般に人にも買いやすいようにしたところ、今までワークマンを訪れたことのなかった若者や女性が来店するようになり一気に客層が拡大。大ヒット商品が次々に生まれるようになりました。

ワークマン成長の根底にある経営理念「For the Customers」。

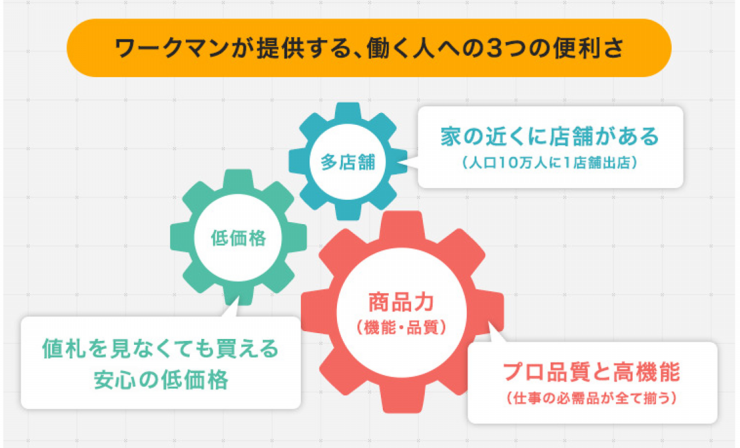

マーケティング戦略を策定・実行していくうえで最も重要になるのが、上位概念の経営理念やビジョンです。今や私たちの生活になくてはならない存在となったアマゾンのジェフ・べゾスは、「地球上で最もお客様を大切にする企業」をミッションに掲げ、豊富な品揃え、買いやすい価格、迅速な配送、プライム会員への様々なサービスの提供等で他の追随を許さない世界企業に躍り出ました。一方、ワークマンの経営理念は、「For the Customers(顧客のために)」。同社は、常に顧客の便利さを提供するために、過酷な使用環境に耐えるプロ品質と高機能な商品を、値札を見なくても買える低価格で、家の近くにある店で買えるようにすることに真摯に取り組んできました。アマゾンとワークマンに共通する顧客ファーストの考え方と実行力は、成熟時代に企業が成長していくための基本になる概念であり、それぞれの企業がいかに本気で取り組むかで成否が決まってくるといってもよいでしょう。

同社ホームページより

ワークマンが独自の価値を生み出す6つのこだわり。

ここでもう少し詳しくワークマンのビジネスモデルについて見ていきましょう。

① 商品力:ワークマンの最大の強みは商品力にあります。プロの職人が満足できる品質、機能、安全性、耐久性、耐熱性、通気などの性能を日々追求。しかも様々な現場で働く人に、その作業に最適な商品を提供する品揃え力は他社の追随を許しません。例えば手袋だけで何と250種類。10組178円の軍手は年間300万セットの販売を誇っています。

② 価格力:現場で働く人にとっての作業着や手袋は必需品であり消耗品です。だからこそ低価格であることは極めて重要。そして高品質で高機能な商品を低価格で提供することで顧客により喜んでもらうこと。同社にとって商品力と価格は、命のように大切なものなのです。

特に値付けは同社のマーチャンダイザーが最もこだわる部分。商品は値付けで決まる、という考え方のもと、綿密な市場調査で事前に設定した売価を絶対条件とし、それを超える価格のものは作らないという徹底ぶりです。

高品質で低価格を実現するために、原価率は65%前後と一般的なアパレル企業(20~30%)の倍以上で設定。粗利益率が低い分、セールや値引きは一切行わず、広告宣伝費なども必要最小限に。独自に開発した中国や東南アジアの海外工場とも直接取引を基本とし、毎回複数の工場から見積もりをとることで最安値でつくることに注力。

また、店舗運営の標準化やデジタル化による店舗オペレーションの効率化、例えば自動発注システムの導入などにより欠品率を向上させるなど、あらゆる面で低価格で販売しても利益を出せる仕組み作りに挑戦しています。

③ フランチャイズシステム力:ワークマンは地域に最も根差した小売業態を実現するために、フランチャイズ方式による出店で店舗網を広げてきました。10年20年と地域社会に根をおろし、顧客との信頼関係を築き上げた店長が、地域の特性やニーズに合わせて商品を提供。昔からの個人商店のような密なコミュニケーションで常連客を増やし、また常連客が「この新人にいいの選んでやって」と現場に入ったばかりの新人を連れてきてくれます。顧客が顧客を増やしてくれる、そんな好循環が成長の源泉になっています。

④ フレンドリーサービス:地元に密着したフランチャイズだからこそ、顧客とのフレンドリーなつながりが気持ちよく買物していただく大切なポイントになります。元気で気持ちの良いあいさつ、清潔で整理整頓が行き届いた店内など、当たり前を徹底することで顧客が行きたくなる店、気軽に立ち寄りたくなる店を目指しています。2019年12月末時点のフランチャイズ比率は94.8%に上ります。

⑤ ネットワークの拡大:1980年に1号店を開設以来、日本中の働く人々に独自の商品やサービスを提供するために店舗網を拡大。人口10万人商圏に1店舗という方針のもと、2021年3月末には906店舗を出店。日本全国47都道府県に店舗ネットワークを広げています。これまでは建設や土木の現場で働く人たちが仕事の行き帰りに車で立ち寄ることを想定して幹線道路沿いに出店してきましたが、今後は一般顧客をターゲットにした「WORKMAN Plus」の出店を拡大。ショッピングモールや都心部にも店舗網を広げていく計画です。2025年には国内1000店舗を目指しています。

⑥ 社会貢献:アパレル業界における廃棄問題がクローズアップされる中、同社は優れた品質の商品を低価格で長期間販売することでサスティナブルなビジネスモデルを構築してきました。また災害時には、軍手、長靴、ブルーシートなど地域行政との綿密な連絡のもとに、必要な物資を提供。環境保護についても店内照明のLED化や環境配慮型車両への切替え、物流の合理化により配送便の削減に努めるなど全社を上げて取り組んでいます。さらに、公益財団法人ベイシア21世紀財団による学校のクラブ活動への助成事業等を通じて、未来を担う子どもたちの能力を育む機会を提供し、教育文化活動に貢献するなど、ESG経営にも積極的です。

成長を牽引するPB商品開発

10期連続増収増益が目の前のワークマンも、決して順風満帆だったわけではありません。特に、リーマンショック後は客数と売り上げが大幅に減少。その後も団塊世代の大量引退や人手不足による現場労働力人口の減少、AIやロボットの発達など年々経営環境は厳しくなるばかりです。

そこで2010年頃からプライベートブランド(PB)開発強化に取り組み、他社と差別化できる独自の商品開発体制の構築に着手しました。いわゆるSPA化の道に舵を切ったのです。すべて自前主義で構築することを目標に、商品企画から海外工場の開発、仕様書発注、検品、物流体制の構築まで手探りの中でノウハウを蓄積。その結果、他社が真似できない高機能・高品質で低価格な商品提供が可能になりました。

しかしながら、現場労働力人口は縮小していくばかりです。そこで、対象顧客を広げ、他社にない商品開発も始めました。夫婦で来ても買うのは夫だけだったので、売れ筋の防水性や透湿性が高い軽量レインスーツで、赤など女性用を作り2900円で販売すると大ヒット。また雨天の屋外作業用のプロ仕様防水防寒ウエアがバイク用ウエアとして大絶賛されるなど、仕事用として開発した商品が口コミやSNSの拡散で一般客にも人気になるケースが増えていきました。

2016年からは一般顧客向けPBブランドを展開

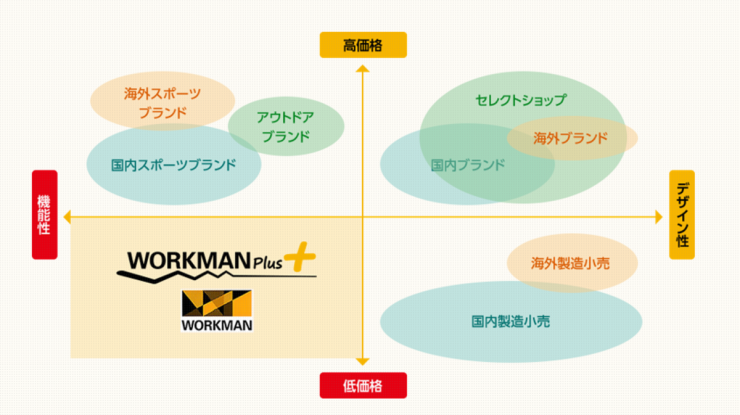

現在の高機能ウエア市場は、スポーツメーカーのブランド品が独占しているのが現状です。そこでワークマンはこれまで空白だった、高機能・低価格帯市場に参入することを決め、2016年一般顧客向けに3つのPBブランドを立ち上げました。

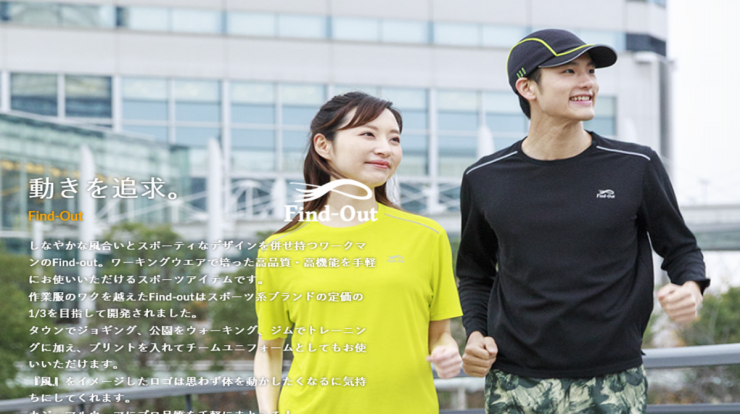

ワーキングウエアで培った高品質・高機能をアウトドアビギナー向けに、ファッショナブルなデザインで提供する「Field Core」。しなやかな風合いとスポーティなデザインを併せ持つスポーツウエア「Find-Out」は、タウンでジョギング、公園をウォーキング、ジムでトレーニングに加え、プリントを入れてチームユニフォームとしても使えるブランド。さらに、「AEGIS(イージス)」は絶対的な防水性能を装備。バイクを愛するライダー、ウィンタースポーツ、釣りなどのマリンレジャーを愛するアウトドア派がターゲット。

いずれのブランドも高機能アウトドアウエアの半分から3分の1の価格を設定。これまでの価格の常識を変えることで大きな反響を呼ぶ結果になりました。3ブランドの売上は順調に推移し、2017年3月期は30億、2018年は60億、2019年には115億円に拡大。それと共に一般顧客も年々増加しています。

同社ホームページより

ワークマン人気に拍車をかけたSNSでの口コミ

裏が凹凸になっていて滑りにくい厨房用のシューズは、妊婦や子育て中のママが「雨の日でも滑りにくい」という投稿から一気に大ブレイク。溶接工や塗装工が火花が散っても服が燃えないように着る「綿かぶりヤッケ」は一般の人が「冬のキャンプでダウンの上に着ると便利」とつぶやいたことがきっかけで空前の大ヒットに。アウトドアやスポーツの流行を取り入れ、安全性も考えて明るい色目にしたレインスーツは、バイクに乗る人が気に入り、動画で宣伝してくれてから指名買いが増加。このように顧客が新たな使用価値を見つけてくれることで、ワークマンの知名度は一気に広がりました。

ららぽーと甲子園「WORKMAN Plus」にて筆者撮影

2018年9月新業態「WORKMAN Plus」1号店を出店

2018年9月、ワークマンは一般顧客向けの3つのPBブランドを主軸にした新業態店「WORKMAN Plus」の一号店をららぽーと立川立飛にオープン。、フランチャイズではなく販売は小売りのプロに委託。広告塔と位置付け、採算ラインの1億2000万円を初年度目標に設定したものの、女性客や若者が押し寄せ3億円に上方修正するほどの大成功を収めました。ワークマンが狙うのは、ナイキやアディダスといった有名ブランドのスポーツウエアなどを街着で着る「アスレジャー」というファッションスタイル。ここ数年のトレンドの波にも乗り、「WORKMAN Plus」は、2021年3月末には全国に272店舗を構えるまでになりました。

ららぽーと甲子園の「WORKMAN Plus」店舗

高機能・高品質・低価格アスレジャー市場の潜在パワー

同社は、高機能・高品質ウエアの低価格帯市場は約4000億円の潜在市場があると試算。今後は「WORKMAN Plus」に絞って出店を拡大する計画です。

ところでこの分野で成功を収めているのがフランスの「デカトロン」です。1916年にフランスで設立したデカトロンは、世界51の国と地域に1500店舗を展開するスポーツ・アウトドアメーカーで年間1兆4000億円の売上を誇ります。強みは、ワークマン同様、SPA方式で機能性を重視したウエアを低価格を実現する商品開発力。

例えば、10年保証がついたおしゃれなバックパックは驚きの390円。商品はすべてオリジナルで、店で実際に商品を試せることも魅力です。2019年3月には、西日本最大級のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」に、600坪の広大なスペースの日本第一号店をオープン。最後の黒船と言われており、今後は「WORKMAN Plus」との競合が予測されます。ただ、デカトロンの成功からみても、高機能・高品質・低価格アスレジャー市場は有望であるといえるでしょう。

デカトロン阪急西宮ガーデンズの店舗

ワークマンの今後の成長戦略

① 【商品】2020年春夏には「ワークマン女子」向け商品を大幅拡充

ワークマンの躍進を支えているのが、ワークマン女子といわれる女性顧客層の拡大です。ショッピングセンターを中心に出店を進める「WORKMAN Plus」の店舗増とテレビの情報番組による認知度の向上、SNSによる商品情報の拡散により女性客が半数を占めるまでになりました。2020年春夏商戦では、ハイストレッチワンピースやラップショーツ、ロングシルエットジャケットなどの女性専用商品を拡充。また、女性のSサイズを加えたユニセックス商品も大幅に増やしています。女性顧客の拡大が今後のワークマン成長の鍵を握ります。

② 【店舗】W’s Concept Storeの開設

2020年3月19日には、客層に合わせて看板と内装が「WORKMAN」から「WORKMAN Plus」に変身する W’s Concept Store『W’s Concept Store さいたま佐知川店』をオープンしました。

W’s Concept Store とは「ワークウェア」と「アウトドアウェア」のダブルの価値を持つワークマンを象徴する店舗。またW はワークマンのイニシャルでもあり、ワークマン独自のコンセプトである「機能と価格に新基準」を具現化する店であるという意味も込められています。

製品は全く同じでも、看板と内装が変身すると異なる客層のための異なる店舗に見えるというパフォーマンスにより、「ワークマンプラス製品がワークマンでも100%買える」ことをアピール。一般客のワークマン既存店へ来店する効果を狙っています。

具体的には、1.店舗正面のメイン看板が「WORKMAN」から「WORKMAN Plus」に変身。2.正面マネキンとウェアは変わらないが、高所作業からボルダリングに変身。3. 作業服パネルからアウトドア・スポーツパネルに変身。4.無機質な昼光色からスポットライトによるやさしい暖光色に変化。5.仕事用にやる気の出る爽やかな香りから、リラックスできる香りに変化。6.プロ客向けの音楽から、一般客向けに変化するというもの。今回の実験がうまくいけば、今後は既存店や新規店の標準仕様にしていく計画です。

③ 【EC】Click & Collect(クッリク&コレクト)戦略を強化

2020年3月16日には、店頭在庫による店頭受取を推奨する「Click & Collect(クリック&コレクト)型の新サイト」をオープン。店舗とネットをつなぐオムニチャネル型直販サイトでネット通販専業にも勝る体制を構築します。

店頭受取は現状でも67%に達しており、今後は全国の店舗網の強みを活かして送料無料のメリットをアピールしていきます。顧客にとっては、送料がかからない他、人気商品はサイト上で先行予約できることや注文から最短3時間で受け取ることができ、その場で試着、サイズ交換ができる便利さがあります。

一方、店舗側からすると、通販売上も店舗側の売上に加算されること、商品受け取りで来店した顧客が固定客につながること、ウエブ上で在庫を公開することで店舗への問い合わせが減少することがあります。ただ、顧客がメリットを享受するためには現状では店舗数が不足しており、今後は都心部のターミナル駅などへの出店増が課題といえます。クリック&コレクト型オムニチャネル政策は国土が狭く店舗数が多い英国で先行。ドラッグストアチェーンのBootsやPB商品を主体に販売する小売業Marks & Spencerは、店頭受取が7割以上といわれています。

④ 【プロモーション】アンバサダーマーケティングを本格化

プロ向け作業服の専門家はいても、キャンプや釣り、サイクリングや登山、ジョギングといったアウトドアスポーツの専門家は皆無だったワークマン。そこで、製品発表会にアウトドアスポーツに関する情報を発信しているブロガーらを招待、意見を聞いて翌年の製品モデルの開発に活かす取り組みをスタートしました。

その結果、例えば、作業用レインスーツでは毎年バイク向けの機能をプラスすることで大ヒット。人気ブランド「AEGIS(イージス)」誕生の契機となりました。現在では、ワークマン製品を愛用してネットで自発的に発信しているブロガーやユーチューバー、インスタグラマーら20名を「ワークマン製品アンバサダー」に任命。アンバサダーとコラボした共創商品の開発に取り組むほか、2020年9月にはコラボ商品のファッションショーも実施。アンバサダーも舞台に登場しました。

また昨年10月25日にオープンした「WORKMAN Plusテラスモード松戸店」では、ネット評価を生かしたにプロモーションに取り組み始めています。店内の人気商品には、アンバサダーのサイトやSNSに飛べるQRコード付きPOPを設置。顧客はアンバサダーが発信する製品評価ページを見ることで、その商品の特長や使用方法を知ることができます。今後はネットで評判になった商品のQRコード付きPOP を3日で作成。全国の店舗で掲示できるよう進化させていく予定です。

同社ニュースリリースより

以上、アパレル大不況の中で10期連続増収総益を記録する「ワークマン」躍進のマーケティング戦略を詳しく見てきました。私も実際に兵庫県のららぽーと甲子園にある「WORKMAN Plus」を訪れましたが、有名スポーツブランドやアウトドアブランドと比べてもそん色のない品質でありながら、その価格の安さには驚きました。

また店内の内装もおしゃれで、女性も気軽に入れる雰囲気を醸し出しています。

これまで未開拓だった市場への挑戦、高機能・高品質商品を原価率65%で提供する顧客志向のプライシング、徹底した合理化で利益を生み出すオペレーション、ファンを商品開発やプロモーションに呼び込むマーケティング手法など、ワークマンから学べる点は多くあります。同じような商品が巷にあふれる今、他社と差別化できる独自の商品を開発していくこだわりと執念こそ、ワークマンから学ぶべき最も重要なポイントではないでしょうか。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

私は仕事柄ビジネス本を購入することが多いのですが、これまではほとんどアマゾンで購入していました。ただ最近は妻の勧めもあって、気になる本があるとまずメルカリをチェックします。先日も「Fashion Business 創造する未来」という本をメルカリで購入したのですが、税込2200円の書籍を850円(送料込み)で手に入れることができました。しかも購入した翌日には手元に届き、ほとんど新品に近い状態だったので大いに満足しています。

月間利用者1900万人超のメルカリ

一日の流通総額が20億円を超えるメルカリ。2013年7月にサービスを開始して8年たった現在は、月間利用者1954万人、年間累計の国内流通総額が7854億円の生活インフラに成長しました。(2021年6月期)。とはいえ、2013年7月2日のサービス開始日はわずか16品目で2万円の取扱だったそうです。

フリマアプリ市場規模は急成長

経済産業省の調べによると、家庭に眠る不用品の価値は約7.6兆円と推定されています。また、2018年度のフリマアプリの市場規模は6,392億円(前年4,835億円)で、前年比32.2%増に。今後も「不要になったモノは、必要と思っている人に売る」という消費スタイルはますます浸透していくと思われます。

新たな価値を生み出すメルカリ

メルカリのミッションは、『新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る』です。元々、公園などを舞台に個人が売り手となるフリーマーケットは環境への配慮や消費税の増税を追い風に、各地で盛況を呈していました。そこに目をつけたのがメルカリをはじめとしたIT企業です。

メルカリは2013年7月リリースと若干後発ながら、順調にユーザーを増やしていきました。商品撮影から出品、買い手とのやり取りまでスマートフォンひとつで完結する気軽さと、支払いは事務局を経由する安心感が受けています。

スマートフォンの登場により、個人間取引は世界的潮流になることを予測したメルカリ。生活費負担が増える中、お店を介するよりお得な個人取引に注目が集まるのは自然の流れになることをいち早く察知しました。さらに「もったいない文化」が根づく日本人のDNAが成長を後押ししたといえます。

ユーザービリティを徹底追及

開発に当たって重要視したのがスムーズな操作性。サクサクと商品を閲覧でき、オークションにように終了時間がないことから、欲しいと思えばすぐ買える。オフラインでいう、ウインドウショッピングと衝動買いの楽しさをスマートフォンで実現しました。また、商品へのコメント機能により、「もう少し安くなりませんか?」と現実のフリーマーケットのような売り手と買い手の交流を自然発生させることにも成功しました。

買い手が増えることで「こんな物でも売れるんだ!」と売り手もどんどん増加。誰もが手軽な操作で簡単に出品できることにも徹底的にこだわりました。また、発送に関しても、専用BOXの開発やQRコードで簡単に宛名印刷ができる仕組みづくりなど、ユーザービリティにこだわっています。

安心を保証する評価システム

ただ、C2C(Consumer to Consumer)の個人間取引を利用する際は、お互いに相手のことを信用できるかという不安要素が付きまといます。そんな不安を解消したのが「評価システム」です。評価システムは、取引が成立し、契約が履行された時点でサービスを利用した側と提供した側がそれぞれ相手を評価する仕組みで、利用者の不安解消に役立っています。

メルカリが提供する新たな価値とは

メルカリは、どんぐりの実やトイレットペーパーやラップの芯、使いかけの限定コスメといった、普通なら捨ててしまうようなものも売買されており、「新たな価値」を生み出しています。不用品がお金に変わるという経済的価値だけでなく、「こんなモノでも誰かが認めてくれて買ってくれた!」という驚きや承認欲求の充足といった情緒的な価値も生み出しています。さらに、捨てるをなくすことで地球環境保全に貢献するという社会的な価値も提供しています。

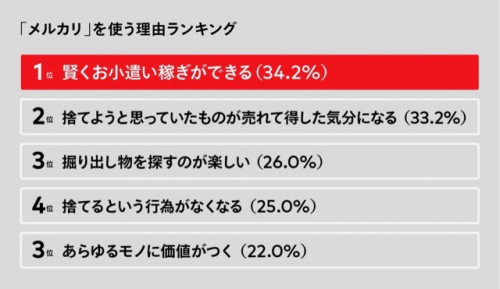

2018年にメルカリが利用者1367人に聞いた調査でも、メルカリを利用する理由で最も多かったのが、「賢くお小遣い稼ぎできる」34.2%、次いで「捨てようと思っていたものが売れて、得した気持ちになる」33.2%、「掘り出し物を探すのが楽しい」26.0%、「捨てるという行為がなくなる」25.0%、「あらゆるモノに価値がつく」22.0%という結果で、メルカリが利用者に「新たな価値」を提供していることがわかります。

メルカリが提供する機能的価値、情緒的価値、社会的価値

ではここで、メルカリ成功の背景にある3つの提供価値をまとめておきましょう。

1.機能的価値

スマホ上で不用品がお金に変わる画期的な仕組み、使い勝手の良さ、ユーザービリティ(出品のしやすさ、発送のしやすさ、購入のしやすさ 安心して取引できる評価システムなど)

2.情緒的価値

アプリ上での売り手と買い手の交流、コミュニケーションや対話の楽しさ、出品したものが購入者に喜んでもらえて自分の承認欲求が満たされる喜び、欲しかったものが安く買えて得した気持ちになるうれしさ

3.社会的価値

捨てるを減らすことで持続可能な社会の実現に貢献できていること、ひとつのものを大切に世に残していきたいという「サスティナブル=持続可能」な欲求を満たしていること

このように、単に使い勝手が良いフリマアプリという機能的価値はもちろん、売り手と買い手の交流やつながり、売買を通しての承認欲求の充足や得した気分といった情緒的価値、そして、持続社会な社会の実現に貢献しているという社会的価値の創出が、メルカリの成長を支えてきたといえます。また、売り手と買い手と社会のwin win winの関係を生み出した仕組みともいえるのではないでしょうか。

シェアリングエコノミーが消費を変える

今やモノや場所、時間、経験といった、かつては誰かの所有物だったものを誰かと分かち合うことによって、経済的にも精神的にも豊かになる仕組みが、あちこちで誕生しています。

つまり、「シェア」といいう考え方そのものが、消費スタイルの変化だけでなく、経済の在り方、社会の在り方、そして私たちの生き方そのもを変えようとしているのです。

これまでの何かを所有してそれに縛られるよりも、状況に応じて「利用する」ほうが柔軟で合理的という考え方は、ますます広まっていくことが予測されます。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

オイシックス・ラ・大地株式会社は、「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ、安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社の買い物難民向け移動スーパー「とくし丸」や、米国でヴィーガンミールキットを展開する「Purple Carrot」も含め、食のサブスクリプションサービスを広げています。

また同社は、「サステナブルリテール」(持続可能型小売業)として、サブスクリプションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄が削減できるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチェーン全体で食品ロスゼロを目指しています。

ユニークな社会貢献型の株主優待を実施

「サステナブルリテール」(持続可能型小売業)を目指す同社は、株主優待でもユニークな取り組みを行っています。今年は、株主がサスティナブルな社会を推進する「寄付」か「商品」のどちらかを選べる仕組みを採用ししました。

「寄付」については、新型コロナ感染症患者の治療にあたる医療従事者と、コロナ禍で深刻化する子どものいる困窮家庭への食品の物資支援を行うプラットフォーム「WeSupport」への寄付が可能となっています。

また「商品」については、本年7月にスタートした、地球と身体にやさしく、新しい食の楽しみ方を広げるフードロス解決型ブランド「Upcycle by Oisix」から、加工食品の製造過程で発生する食材の廃棄部分を再加工した、オリジナルのアップサイクル商品(これまで捨てられていたものに付加価値をつけて、アップグレードした商品のこと)をもらうことができます。

なお寄付先の「WeSupport」は、オイシックス・ラ・大地が、一般社団法人RCF、ココネット株式会社と共同で、2020年4月に立ち上げた食品の物資支援を行うプラットフォーム。急激に拡大した新型コロナ感染症の治療にあたった医療機関の危機的な状況を目の当たりにし、食品支援を通じて医療体制の継続の一助となればとの思いで始めた活動は、延べ支援人数は約70万人、寄付金額では7億円以上(2021年9月10日時点)の支援に繋がっています。

さらに危機の中で立ち上げたこのプラットフォームは、他の社会課題の解決のためにも活用できると考え、ひとり親世帯を中心とした子どものいる家庭に向けた食支援のプロジェクト「WeSupport Family」の2021年内の活動開始を目指し、活動の幅を広げて支援を継続していく予定です。

Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス=企業統治)の3つの観点から企業の将来性や持続性などを分析・評価した上で、投資先(企業等)を選別するESG投資が広がる中、株主をも巻き込んだサスティナブルな取り組みは今後の潮流になりそうです。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

私は、京都精華大学で「ライフスタイル論」を担当しておりますが、このたび18~22歳のZ世代の学生293名を対象にファッション商品の購入に関するアンケート調査を実施しました。その結果、デジタルネイティブ世代といわれているZ世代の4割が、ネット通販は利用せずにリアル店舗で購入していることが明らかになりました。(調査期間:2021年6月23日~7月14日、WEBでの自由コメント調査)

※Z世代:1990年中盤~2000年代序盤に生まれた世代。10代前半からスマートフォンやSNSを利用するデジタルネイティブ世代で、他世代とは異なる新たな価値観を持っていることやSNSでの拡散力の強さなどから全世界で注目を集めています。

※本レポートは、2021年9月4日(土)に開催された、日本ダイレクトマーケティング学会 第20回全国研究発表会で発表した内容を書き起こしたものです。

◆調査結果のポイント

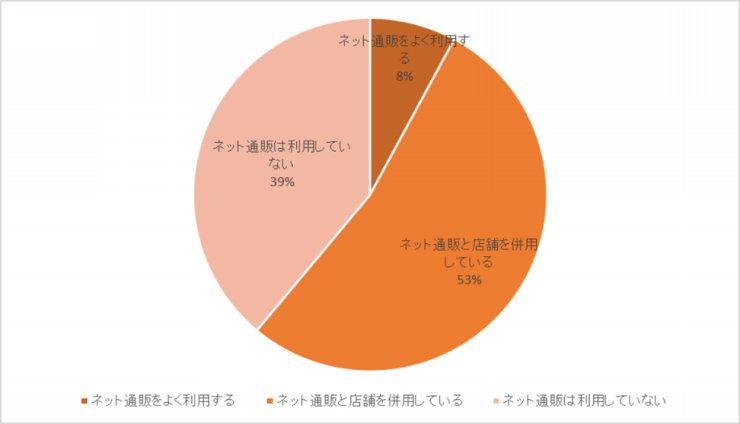

①試着したい、お気に入りの店で購入する、ネット通販は不安で怖いという「リアル店舗派」が約4割

②ネット通販と店舗を併用する「ハイブリッド派」が2人に1人

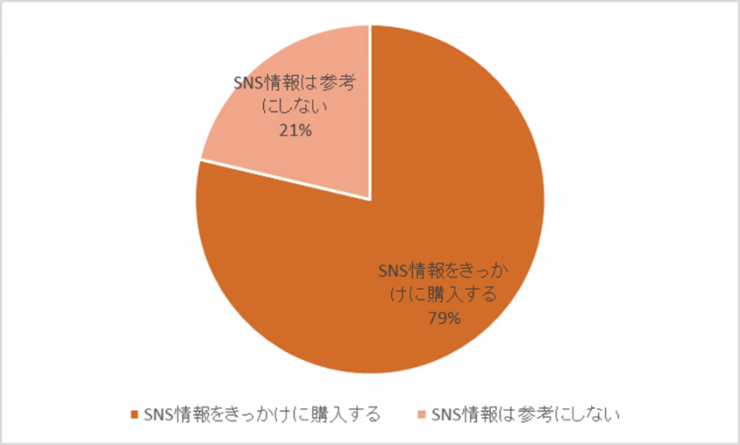

③約8割がSNS情報をきっかけに購入

④ネット通販では、大半が「ZOZOTOWN」を利用

⑤ファッション商品を購入する際のこだわりは「自分に似合うこと」

◆「あなたは、ファッション商品(洋服や靴、バッグ、アクセサリーなど)をネット通販で購入していますか」

ネット通販を良く利用する学生は8%にとどまり、最も多かったのが「ネット通販と店舗を併用しているハイブリッド派」で53%、次いで「ネット通販は利用しない」学生が39%という結果になりました。(n=190)

◆「ネット通販を利用していない人はその理由とネット以外の購入場所を教えてください。」

ネット通販を利用しない理由としては、「自分の目で実際に見て試着して気に入ったら服を購入する」「自分の体型に合った服が少なく、実物をその場で見て確認したり試着してからでないと購入に踏み切れない」といった「試着をして確認したいから」という声が多く聞かれました。

また「ネット購入は、色に多少の違いがあったり、サイズが合わなかったりというリスクもあります。それらが怖いのでネットでは買いません。」「ネットで購入すると思っていたサイズや質感、色味が違うことがあるとよく聞くのでネットでの購入は怖いと感じるからです」といった声のようにネット通販に対して不安感や恐怖感を抱いている学生が多いこともわかりました。

一方で、「古着が好きなのでセレクトショップや古着屋さんに直接行って自分がピンと来たものを買うことが多い。」「しまむら」「GU」「ユニクロ」など、手頃な価格で服が購入できる所を利用しています。」など、お気に入りの店があることもネット通販を利用しない背景にあることが明らかになりました。

◆「ファッション商品を購入する際、SNS情報やライブコマースをきっかけに購入することはありますか」

左のグラフのように、約8割が、ファッション商品を購入する際、SNSからの情報を参考にしていることが浮かび上がってきました。

特に、インスタグラムの影響が絶大で、「インスタグラムの写真を広告代わりに」「好きな人が着ていた服だから欲しい!」「おしゃれに着こなす人がネットにあげていたりするから」「SNSなどでは骨格別の洋服のおすすめなどが多く流れてくる」「インスタグラムでフォローしているモデルやインスタグラマーが着用しているのを見て」「好きなインスタグラマーが着ている服はチェック」「お店の人のSNSから購入する」「instagramでコーデのコツを調べたりしてから店舗に行く」「Instagramから公式アカウントに飛んで購入」「流行りのものや可愛いものの情報を収集するにはSNSが一番」といったように、店舗で購入する際もSNS情報は重要な役割を果たしていることがみえてきました。(n=122)

◆ネット通販でよく利用するサイト名とその理由を聞かせてください。

ネット通販を利用する学生の大半が「ZOZOTOWN」を利用しており、その理由としては、「ファッション用品といえばZOZOTOWNというイメージ」「店舗に行かなくても、一気に色々な商品を見られる」「セールをよくしていて、実際で店舗で購入するよりもお得」「最新のファッションアイテムが手に入る」「ツケ払い、学生のお財布に優しい」「返品交換の対応がきちんとしている」「時間によって割引クーポンが使えたりなどお得」「包装のダンボールが剥がしやすい」「多くの人に名を知られていて安全」「表記がわかりやすい上に早く届いてかつポイントとクーポンがよく発行される」「縫製がしっかりしている」といった声が聞かれ、ZOZOTOWNがZ世代から圧倒的な信頼感を得ている実態がみえてきました。

ZOZOTOWN以外では、「zigzag」「Qoo10」「SHEIN」「manus machina」など海外系サイトの名前が見られました。

◆ファッション商品を購入する際のこだわりを聞かせてください。

まず、「自分の骨格、雰囲気、体型に合いそうか」「流行っていても自分に似合うかどうかをよく考えて」「好きなものではなく、自分に似合うものを見つけたい」「肌の色や体型に最も合うものを意識する」といった声からファッション商品を購入する際は「自分に似合う」ことを重視していることがわかりました。

一方で、「服の素材の柔らかさとか着る時の気軽さ」「色味や生地はしっかり見る」「生地がしっかりしているか」といったように「素材やサイズ感を確認」して商品バリューをしっかり確認している様子も見て取れました。

その他、「流行に乗らない」「人と被らないこと」「ブランドは意識しない」といったこだわりも聞かれました。

以上今回の調査からは、Z世代特有といわれている「堅実・安定志向」「コスパ重視」「体験志向」「スマホは分身」「自分らしさ重視」といった価値観を裏付ける結果がいくつもみえてきました。

◆Z世代に支持されるためのファッションマーケティング、5つの重要ポイント。

最後に、今回の調査結果から、Z世代に支持されるためのファッションマーケティングで重要なポイントとして以下の5つがみえてきましたので提言したいと思います。

まず一つ目のポイントは、リアル店舗とネット通販体験を組み合わせたカスタマーサクセスの提供です。Z世代はデジタルネイティブ世代ですが、ファッション商品の購入に際しては半数以上がリアル店舗とネット通販を併用しており、試着や生地の厚みや触感を確認することを非常に重視しています。従って、リアル店舗とネット通販をシームレスにつなげるサービスを提供することで「買って間違いなかった、買ってよかった」と感じてもらえる成功体験を生み出すことが非常に重要になってきます。

2つ目のポイントは、徹底した高コストパフォーマンスと利便性の提供です。今回の調査では、ユニクロやGUを支持する声が際立ち、両者はZ世代の身近なスタンダードブランドともいえます。一方で金銭感覚は保守的でリスクを極端に嫌う一面も持っています。従ってZ世代に支持されるためには商品だけでなく買い物体験を通して「お得感」を感じてもらうことが絶対条件といえます。

3つ目のポイントとしては、サステイナブルにも配慮した商品やサービスの本質的価値(ハイバリュー)の提供が挙げられます。今回の調査では、「いいものを長く楽しみたい」といったZ世代のロングレンジ思考も読み取れました。今後は、彼らの環境に配慮した消費行動の機運は確実に高まっていくことも予想され、愛着の持てる商品を長く愛用できる本物価値を提供していくことが大切になってきます。

そして4つ目がSNSを核にした信頼と共感づくりの絆コミュニティの構築です。スマホが分身の彼らにとってSNSはマスメディア以上に貴重な情報源です。特にファッション商品の購入に際してはインスタグラムの情報を非常に頼りにしており、購入の意思決定にも影響を及ぼしています。SNSを通して醸成する信頼できる友達のような関係づくりがZ世代と付き合っていく上で重要なコミュニケーション戦略となります。

最後の重要なポイントは、「自分らしさ」の形成を応援するパーソナライズ体験の提供です。彼らがファッション商品を購入する際に大切にしているのは「自分に似合う」こと。体型や好み、TPOに合わせていかに一人一人の「自分らしさ」の創造に寄り添っていけるか、AIやデジタル技術を活用したパーソナライズ体験の提供が今後Z世代から支持されるための鍵を握ります。

以上、少子化世代とはいえ、Z世代がこれからの消費のリーダー的存在であることは揺るぎない事実であり、企業は消費市場におけるZ世代の台頭による変化を確実に捉え、今後の成長戦略を構築していくことが求められます。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

日本経済新聞社が実施した2020年度のコンビニエンスストア調査(国内コンビニの14社を対象に4~6月に実施し、2期比較できる8社からの回答結果)では、セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンの大手3社の合計売上高は5.8%減の10兆3591億円と大幅な減収になりました。新型コロナウイルスの感染拡大で、オフィス街に立地する店舗は在宅勤務が広がった影響を受け、観光地の店舗は旅行客の減少が売上高に響いた結果です。

一方で、2019年2月時点で40店舗だった大手3社の時短店舗数は、2021年2月には2200店舗と大幅に増加。

公取委の20年9月の調査では、対象とした約1万2千店の約7割が時短営業への切り替えや実験を希望するなど、オーナーからの関心は引き続き高く、今後も時短営業店が増える可能性があります。

背景には、人出不足や人件費上昇による経営環境の悪化があり、各社はセルフレジの導入やキャッシュレス決済の対応など、省力化と新型コロナウイルス感染拡大対策としての非対面に向けた取り組みを加速しています。

◆ファミリーマート、2024年末までに無人コンビニ店舗を1000店舗出店

2018年1月、米アマゾン・ドット・コムがシアトルにオープンしたレジなしコンビニエンスストア「アマゾン・ゴー」のニュースは日本でも大きな話題となったのでまだ記憶に新しいかと思います。

「アマゾン・ゴー」は、店内のカメラやセンサーで来店客と商品の動きを把握し、決済はスマホに事前登録したアプリで済ませる仕組み。現在ではシアトル、サンフランシスコ、ニューヨーク、シカゴに合計26店舗を展開しています。

米国や中国で先行した無人店舗、ようやく国内でも本格的な導入が始まります。ファミリーマートは無人コンビニ店舗を2024年末までに約1000店出店する計画を発表しました。

ファミリーマートは国内に約1万6000店舗を展開し、年間200~500店を出店。今後は、無人店舗を出店の軸にしていく計画です。人口減少で人出不足が深刻化する中、これまで採算がとりづらかった地域への出店も可能になり、買い物難民解消の手段としても期待が高まっています。

利用者は専用ゲートから無人店舗に入り、手に取った商品は天井などに設置したAIカメラや棚の重量センサーで店側のシステムが把握する仕組みです。利用者は決済端末の前に立つと商品名と金額がモニター表示され、電子マネーや現金で支払います。

通常店舗同様に約3000品目の扱いが可能であることが強みで、出店コストは従来型の約2割高ですが、荷受けや商品補充以外の人出は不要になり人件費削減に期待がかかります。

◆各社で進む無人店の取り組み

ファミリーマート以外の小売店でも、省力化や非対面の実現に向けた無人店舗化の取り組みが加速しています。

ローソンでは、客が自分のスマートフォンで商品のバーコードを読み込むスマホレジを全1万4000店で導入。イオンは、客がスマートフォンでバーコードを読み取り決済する仕組みを傘下のスーパーで21年以降1000店に拡大する計画です。また、ミニストップでも完全キャッシュレスの無人販売所を21年度中に1000カ所に展開。セブン-イレブン・ジャパンでもNECと組み、決済に顔認証技術を使う無人店舗の実験を進めています。

◆デジタル技術による小売業の効率化は不可欠

2020年6月の厚生労働省の規制緩和により、無人店の衛生管理は担当者による巡回で代替可能に。これにより、人口知能やキャッシュレス決済を活用し、レジ作業を行う従業員のいない無人店舗の展開が日本でも可能になりました。

日本の労働生産性は主要7ヵ国(G7)中最低。経済協力開発機構(OECD)に加盟する37ヵ国中21位と低い水準にとどまっています。特に小売業は労働集約型の産業であり、人出不足が根強く、省人化で生産性を向上させ事業運営を効率化する取り組みは、今後生き残っていく上でも不可欠です。

9月には日本にもようやくデジタル庁が発足しました。今後は官学民が連携してデジタル技術で日本の労働生産性を高めていく取り組みを本格化させなければなりません。