体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

このところ新型コロナウイルスの感染拡大が再拡大してきました。ワクチンの開発が待たれますが、まだまだ実用化の見通しがついていないのが現実です。

今後、コロナ禍がひと段落したとしても、すぐにリアル店舗に以前のようなお客様が戻ってくるとも考えにくいとも思われます。

そこで、店舗のリソースを使いながら、オンラインを通じて接客するデジタル接客に注目が集まっています。

三越伊勢丹では、2020年5月30日からZOOMを活用したランドセルの販売を開始しました。東京新宿の伊勢丹新宿本店でベビー・子供服雑貨を担当する専門スタッフがデジタル接客を担当。6月15日現在で約50組の接客をして約5割の制約を上げたそうです。

ランドセル販売では、実際にオンライン接客が始まる前に「お客さま」であるお子さまの目線に合わせカメラをセットすることや、オンライン接客のスタート時、お子さまが興奮しないように敢えてランドセルを見せないなど店頭での接客経験、ノウハウがオンライン接客においても活かされました。

他にも、デザイナーのアトリエとお客さまをつなぐ接客や、お客さまと体形が似ているモデルを用意し着用イメージやディティールを一緒に確認してもらう接客を通じて、地方のお客さまや物理的に来店できない多くのお客さまとつながることに手ごたえを感じています。

それらの実験を踏まえて、11月25日、スマートフォン用の自社アプリ「三越伊勢丹リモートショッピング」による、ビデオ通話のオンラインショッピングを伊勢丹新宿本店でスタートしました。同店の婦人服、紳士服、ジュエリー・時計、化粧品カテゴリーの計14売り場・300ブランドで先行導入します。

これによって、今までは、店舗に行かないと買えなかった商品も、スマートフォンから購入可能になり、三越伊勢丹WEB会員IDでログインすることで、今後は一人ひとりのお客さまの購買履歴を把握し、お客さまの好みにあった提案が可能になるといいます。

ビデオ接客はお客さまとの双方向のコミュニケーションが可能で、商品に関するさまざまな疑問にもじっくりお答えできるのがメリットです。

今後は、来店して購入したいお客さまや、商品を横並びで比較しやすいECを選択するお客さまも含めて、お客さまそれぞれの利便性を考えて購入の選択肢の幅を増やすことが重要になってきます。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

人気アニメ「鬼滅の刃」が大ヒットしています。

10月16日に封切りされた「劇場版『鬼滅の刃』無限列車」は。映画公開から1ヶ月で興行収入200億円を突破。これまでの歴代1位「千と千尋の神隠し」の興行収入308億円の記録を塗り替える勢いです。

ストーリーは、「鬼」が存在する大正時代を舞台に、鬼と人間との戦いを描いたダークファンタジー。家族を鬼に殺された主人公の竈門炭治郎は、唯一生き残ったものの、鬼に変えられてしまった妹の禰豆子を人間に戻し敵を討つため、鬼退治を生業とする「鬼殺隊」の剣士になります。鬼に変えられても人の心を保つ妹や、仲間と共に、鬼に立ち向かっていく成長譚が人気の背景にあります。

アニメとは全く縁がなかった私のようなものでも、毎週テレビアニメを見るようになったのですから、計り知れないパワーをもったアニメと言わざるを得ません。

●テレビ放送×動画配信でファンのすそ野を広げる

爆発的ヒットのきっかけとなったのが、2019年4月~9月に放送されたテレビアニメ。放送終了後からSNSで話題となり、単行本の売り切れが続出しました。

ここまで大ヒットした背景には、地上波のテレビ放送と並行して配信した動画の効果が大きいと言われています。ネットテレビ「ABEMA」や動画配信サイト「アマゾン・プライムビデオ」、「ネットフリックス」を利用して配信することで、スマホでも繰り返し見ることができるようになり、視聴者のすそ野は一気に広がりました。生活者の視聴スタイルが大きく変化する中、これからも地上波と動画配信サイトを組合わせて、視聴者との接点を増やすことは、ファンのすそ野を広げるために重要な施策になります。

●コラボ商品もコンテンツのひとつ、SNSで拡散

「鬼滅の刃」が話題になっているのは、テレビアニメや映画、単行本といったメディアコンテンツだけではありません。

ローソンでは、テレビ放映が始まった2019年4月から「鬼滅の刃」とのコラボ商品の企画をスタート。今年の秋にはキャンペーン第4弾として、キャラクターのイメージに添った味付けのおにぎりなど50種類を10月から発売。開始10日間で1000万個以上、50億円の売上を達成しました。

その他、今回は山崎製パンやカルピスなど約10社がローソン限定のコラボ商品を発売するなど、コラボ商品の開発に力を入れています。

同社はアニメ作品を利用したキャンペーンを20年来手掛けており、「アニメコラボといえばローソン」というイメージが業界内で定着。版権元とメーカーの両方を調整し、アニメ独自の世界観を尊重した限定商品づくりのノウハウを磨いてきました。

その結果、他にはない絵柄を版権元と調整して商品に採用するなど、限定感を出すのがうまく、内容、濃さで他社と一線を画しているのが強みになっています。

さらに、「ツイッター」や「LINE」などのSNSに登録している延べ4300万アカウントに対して告知を繰り返すことで発信力を高め、話題づくりに役立てています。

コンビニエンスストア業界は成長が鈍化し、生き残りをかけて各社が次の一手を模索しています。

ローソンでは、今後は人気グループなどエンタメとのコラボを強化することで、来店促進を図っていく計画です。

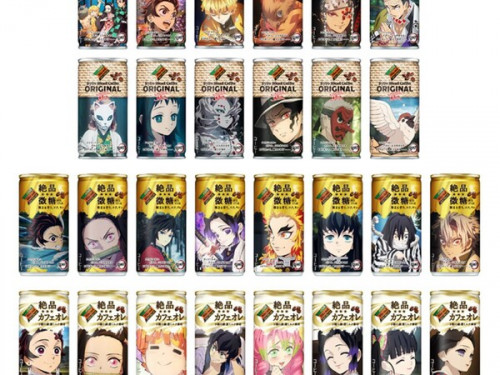

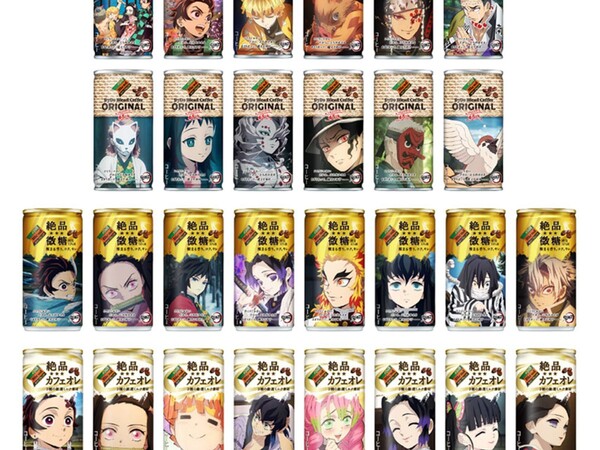

一方、ダイドードリンコのコラボ缶は発売3週間で5000万本突破するという快挙を達成しました。

10月18日から発売した「鬼滅の刃」コラボ缶は、絵柄を28種類用意。20~30代顧客の取り込みを狙いに実施したところ「ガチャ」感覚で購入する人が続出。10月のコーヒー飲料売上は前年比50%増という爆発的大ヒットを記録しました。

他にも、バンダイの好きなキャラと同じ髪色に簡単になれるカラーワックスは累計10万個以上を販売。ユニクロは、鬼滅の刃 UTを2回に分けて発売。ECでは早朝から完売が続出、店頭には長蛇の列ができました。

●「鬼滅の刃」の爆発的ヒットの背景にある消費者心理とは?

このように、新型コロナウイルス感染拡大で消費が低迷する中でも、爆発的ヒットを生んだ「鬼滅の刃」が多くの消費者の心をとらえた要因はどこにあるのでしょうか。

まず、コロナ禍で、心に希望が持てることをみんなが求めていたという時代背景があります。鬼滅の刃のテーマはずばり「愛」です。コロナ禍で人間の本質を再確認しようとしていた多くの人たちに「愛」の大切さを発信し、その結果多くの人々の共感を得たといえるのではないでしょうか。

次に、コンテンツに安心感を求める消費者ニーズに応えているという要因が考えられます。今回の映画は漫画の内容を踏襲しており、鑑賞した人の中には結末を知る人も多かったようです。映画を見て筋書きをなぞり、期待通りの感動が得られて満足した人も多かったのではないでしょうか。

いま、商品にしろサービスにしろ、購入して失敗したくない消費者が増えています。つまり、エンタメ消費でも、誰も知らないコンテンツの面白さを発見したいのではなく、確実に面白いものを楽しみたい、ムダな時間を過ごしたくないという消費者心理が、鬼滅の刃の大ヒットの裏に隠されているといえます。

そして、私のようなはじめてアニメにハマった人が人気を支え、多くのファンを生み出したことも大ヒットに至った要因の一つとしてあげられます。

刻々と変化する時代や環境の中で生活する消費者の心を、どのように読み解いて共感を生み出していくのか。マーケターは消費者理解の専門家にならなくてはいけません。

そこで新たな戦略を模索するため、島忠は18年8月にTSUTAYA(現・蔦屋書店)とフランチャイズチェーン(FC)契約を締結。中期経営計画の中でも掲げている「お客様の生活に寄り添ったライフスタイルの提案」を目指し、家具売り場と相乗効果を生む新業態の開発に社運をかけることにしました。

「ホームズ尼崎店」の店舗は2層で約1万400平方メートル。オープンから20年が経ち、建物の老朽化が進んでいたこととお客様の生活に寄り添ったライフスタイル提案を強化するために、全面リニューアルされました。

さて、蔦屋書店と協業した2号店「TSUTAYA BOOKSTORE ホームズ尼崎店」は2階フロアに位置し、店舗面積は約6600平方メートル。家具とホームファッション売り場が約5300平方メートル、雑貨・文具とアウトドア、キッズスペースも含めたブック&カフェ売り場が約1300平方メートルで、蔦屋書店のフランチャイジーとして島忠が運営しています。

●雨天でも遊べる大型遊具とアウトドアコーナーも

例えば、カフェスペースのテーブルや椅子は、すべて島忠で販売している商品を使用。コーヒーを飲みながら“書斎での読書”を体験できるようになっています。座ってみて気に入った家具があれば購入も可能。驚くのは家具売り場のソファやダイニングテーブルでも、ドリンクを片手にそこで読書ができるという点です。フロア全体がカフェのような居心地のいい空間になっており、温かみのある照明も落ち着いた気分にさせてくれます。

さらに家具売り場には、テーマに沿って家具と本、雑貨を融合したコーナーがあり、見ているだけでも楽しい構成になっています。他にもキッチン雑貨の横に料理本、収納用品売り場には収納のノウハウ本など、本と関連性のある商品を軸にした売り場は、提案力があふれています。

ネット通販が浸透し、商品の品揃えや品質、接客だけでは店舗の優位性を保てなくなった今、リアル店舗での差別化はますます困難になってきています。