体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

長らく低迷が続いていた日本の電機大手の中で、ソニーグループの復調が鮮明です。2021年3月期の決算では、初めて純利益が前の期の2倍の1兆円を超えました。

そして、今後の成長戦略として、ゲームや映画、音楽などのエンターテインメント分野を軸に、顧客基盤を現状の1億6千万人から10億人に拡大する方針を打ち出しました。

ソニーグループの強みを持つコンテンツを活かして、ファンとのつながりを育てることで独自の成長を目指す戦略です。

ソニー復活から、私たちが学べることは多くあります。

その一つが、以前にもご紹介した、パーパスを原動力にした経営構造改革の重要性です。お客様に共感される存在意義(パーパス)を再定義しよう! - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

ソニーグループでは、11万人の社員がベクトルを合わせて事業を動かしていくために、社会的存在意義を改めて定義し、策定後は繰り返しパーパスについてのメッセージを発信し、社員の共感や納得感を高めてきました。

同グループが策定したパーパスとは「クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす」というものです。

そして、パーパスのキーワードである「感動」の主体は「人」であり、経営の方向性を「人に近づくことである」と定義しています。

そのうえで、ソニーグループの事業を①人の心を動かす事業②人と人をつなぐ事業③人を支える事業の3つを新たなドメインとして設定しました。

まさに、電機の会社からエンターテインメントを中心とした複合企業への転換であり、人々に感動を提供するために、コモディティ化した製品からは手を引き、映画や音楽といった、それまでは傍流とみなされていた事業の力をフル活用する方向に舵を切ったのです。

ソニーグループの復活から学びたい二つ目は、成長戦略のキーワードに「コミュニティ」を置いていることです。

ソニーでは、共通の感動体験や関心を共有する人々が集まり、クリエイターとユーザーがつながる場を「コミュニティ・オブ・インタレスト」と定義し、それらをいくつもつくることを目指しています。

「コミュニティ・オブ・インタレスト」は、単なる登録会員の集まりではなく、熱心なファンの集まりです。

例えば、漫画原作の「鬼滅の刃」は、2019年ソニーグループ傘下のアニプレックスが企画したテレビアニメの人気をきっかけに、2020年に公開した映画は国内の興行収入記録を更新する大ヒットにつながりました。

主題歌の楽曲やグッズ企画に加えて海外でも映画を公開し、アメリカでも大ヒットしています。同時にアニメの続編やゲーム開発も進んでいます。

ちなみに、同グループでオンライン対戦などを楽しむ有料会員は約4600万人で、収益の柱に育ちつつあります。

このように、強みを持つコンテンツを活かしてファンとのつながりを育てることで、独自の成長を目指します。

今後は、ゲーム、音楽、映画などのグループのエンタメ事業間の連携を深め、外部パートナーとの協業を強化することで、ソニーグループとつながる顧客を10億人にしていく計画です。

今回は、ソニーグループという日本を代表する大企業の事例を紹介しましたが、小さな会社でも、これから重要なのは、ファンを育ててコミュニティ化し、長く深くお付き合いしていくことです。

マーケティングとは「market+ing」という構造になります。「market」を辞書で引くと「市場」という意味が出てきますが、マーケティングにおけるmarketは「顧客」ととらえるとわかりやすいと思います。

つまり、マーケティングとは「顧客ing」であり、顧客を創造し維持する活動ととらえることができます。

顧客を創造するというのは「新規客を獲得すること」、そして顧客を維持するというのは、「一度お客様になってくれた人と長く深くお付き合いしていくこと」です。

少子高齢化が進み、人口が減少していく日本では、これまでのように新規顧客を増やしていくことは容易ではありません。

これからは、一度お客様になってくれた人と長く深くお付き合いしていくことに注力することが大切です。

そのためには、あなたの会社や商品に共感する人を集めて、コミュニティ化していくことが重要なのです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

このところ、幸せ(ウェルビーイング)を経営理念やビジョンに掲げる企業が増えてきました。

社員が幸せであれば創造性や生産性も高いという研究結果も増えてきており、「幸福経営」を目指す企業が増えているのです。

ところであなたは、「VUCA(ブーカ)」という言葉を聞いたことがありますか。

「VUCA(ブーカ)」とは、ビジネス環境や市場、組織、個人などあらゆるものを取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を意味する造語のことです。

「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」という、4つの単語の頭文字をとって「VUCA」と名付けられました。

VUCAはもともと、冷戦終了後の複雑化した国際情勢を示す用語として、1990年代ごろから米軍で使われ始めた軍事用語だったんですが、2010年代になるとビジネスシーンでも使われるようになりました。

このような先の見通せないVUCAの時代、いま経営者の間で、古くて新しい価値観が合言葉になっています。それが冒頭でもご紹介した「幸せ(幸福、ウェルビーイング)」なんです。

例えば積水ハウスのグローバルビジョンは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」です。同社はお客様に幸せを提供するならまずは従業員が幸せにならないといけない、という考え方のもと、グループ従業員2万7千人に対して幸せの診断を実施して、社員の幸福度を高めることに取り組んでいます。

また、ロート製薬では「Connect for well-being」をビジョンに掲げ、社会のウェルビーイングに貢献することを目指しています。単に健康だけでなく、幸せのために社員が主体的に行動し、そこにやりがいや働きがいを見つけ、社内外の仲間とつながりながら、イノベーションなどを生み出すことが目的です。

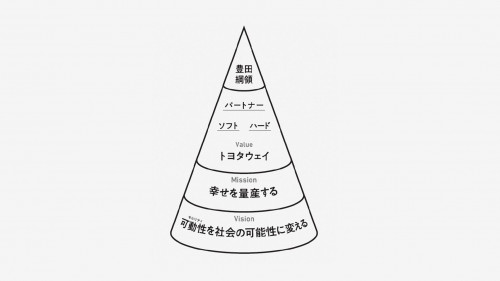

さらに世界を代表するトヨタ自動車でも、昨年新しい経営理念として「幸せを量産する」というミッションが発表されています。

●幸せの循環を生み出して、女性客を笑顔にしよう!

このように注目が集まっている「幸福経営」は、まず従業員が幸せになることで、顧客のためにイキイキと仕事ができるようになり、イノベーションが生まれやすくなる。その結果、企業収益に跳ね返り、株主や社会を幸せにし、従業員自身の生活の充実や待遇のアップにもつながる。という考え方です。

つまり、幸福の循環を生み出すことが、すべてのステークホルダーを幸せにするということに結びつくわけです。

日本の幸福学の第一人者、慶応義塾大学大学院の前野隆司教授は、①「やってみよう(自己実現と成長)」②「ありがとう(つながりと感謝)」③「なんとかなる(前向きと楽観)」④「ありのままに(独立と自分らしさ)」の幸せの4つの因子を高めることで幸福になれるという研究成果を発表され、企業の幸福経営を広める活動にも取り組んでいます。

前野先生によると、幸福度の高い社員は創造性が3倍、生産性が1.3倍高いというエビデンスも積みあがっているとのことで、今後はますます幸福経営にシフトする企業が増えていきそうです。

ただ、すぐに成果が出るというものではありませんから、長期的な戦略として幸福経営に取り組んでいくことが重要です。

女性を笑顔にするマーケティング研究会でも、幸福経営に取り組む経営者を増やして、日本中の女性を笑顔にしていきたいと考えています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

あなたの会社では、女性リーダーの登用は進んでいますか。

女性が消費の決定権の8割以上を握っている今、女性消費者の気持ちがわかる女性社員をリーダーに登用することは、企業業績の向上に必ず寄与します。

つまり、女性の視点を生かして消費に結びつけることが今後の企業の成長につながるわけです。

これまでの男性社会は、数字の上で経済発展だけを見据えてきましたが、過去の延長線上に未来は描けません。画一的な視点では、どれだけ会議を重ねても同じ意見が出て終わってしまいます。

今こそ、多様な価値観を持つ人が意思決定の場に入っていろいろな視点から意見を出し合わなければいけません。

特に新型コロナウイルのス感染拡大によって、暮らしに対する価値観やライフスタイルがかなり変わりました。

例えば、在宅ワークをしながら、家事や子育てをしなければいけない女性が増えましたが、女性はその中でも「生活の幸せ」を求めることに貪欲です。

生活のことをいちばん知っているのは女性です。女性社員を社内で活用することで、お客様に対してももっとしなやかな見方ができるようになり、柔軟な経営ができるようになります。

ニューノーマル時代を生き残るためには、女性視点を経営に取り入れて、女性消費者に支持される会社を目指していきましょう。

●セブン&アイ、女性の執行役員を3割に

これまで勝ち組といわれていたコンビニ業界も、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績不振に陥っています。

コンビニ業界の中でも超優良児といわれてきたセブンイレブンでも、2020年度の1日当たりの平均店舗売上高は前年比2.1%減の64万2千円に減少し、客数に至っては10%減になりました。

これまでの成功の方程式は崩れ、立地ごとの対応や女性に支持される店づくりを進めていくことが目の前の課題になっています。

コンビニ事業の女性客比率は、2003年には35%でしたが、2019年には42%に増加。まさに女性消費者の時代を象徴しています。

そこで、セブン&アイホールディングスではグループ会社の女性幹部の比率を高め、増加している女性客に支持される店づくりを進めて、新たな成長につなげていく計画です。

具体的には、2026年2月期までに、執行役員の女性比率を現在の1割から3割に高めていく予定です。

経団連では、2030年までに役員らに占める女性比率を30%にする目標を掲げていますが、セブン&アイグループは4~5年前倒しで達成することを目標にしています。

大手コンビニチェーンも、ようやく女性消費者の時代を見据えた戦略の必要性に気づいたようです。

女性客に支持される品ぞろえや店舗レイアウト、接客サービスで女性客を笑顔にできたブランドのみが勝ち残っていく時代です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

株式会社ドミノ・ピザ ジャパンは、5月19日(水)、全世界のドミノ・ピザ初となる「世界一透明なドミノ・ピザ」をお台場にオープンしました。

「世界一透明なドミノ・ピザ」は、冷蔵庫からキッチンまで、すべてがガラス張り。さらに、キッチンには、ピザ作りの工程を克明に捉えるライブカメラが3か所に設置されています。1台目のカメラは注文ごとに生地を1枚ずつ手作業で伸ばす様子を、2台目は高温のオーブンの中に向けられ、生地が膨らみ、チーズが溶け出し一枚一枚こんがりと焼きあがる様子を捉えます。3台目は、焼きあがったピザをすぐに手際よく正確にカットしBOXに入れる様子を映します。

これらのライブ映像は、ドミノ・ピザ公式サイトでも配信されおり、店舗に行けなくても、どこからでもピザ作りの様子が見られるというサービスです。

自宅でも、職場でも、スマホでも、PCでも、誰でも、どこでも見ることが可能です。加えて、店内の大型モニターにはピザの注文を受けている件数やデリバリーの状況がリアルタイムに表示されます。

ドミノ・ピザでは、「世界一透明なドミノ・ピザ」のオープンによって、お客様の「ピザ生地は出来あいのものを使っているだけではないか。」「ピザは冷凍されているものを解凍しているだけではないのではないか。」「ピザはレンジで適当に温めているだけではないか。」といった不安を、安心で楽しいものに変えていくことを目指しています。

インターネットというバーチャルなお店が台頭する中、リアルであるという強みを生かして何ができるかが今問われています。

リアルなお店の強みは、空間と時間を持っていること。つまり「ライブ感」をお客様に味わってもらえることです。

ライブは、視覚だけでなく、五感を使って味わえるので、ワクワクドキドキします。その醍醐味が、お客様の心をグッと惹きつけるのです。

特に、ワクワクが大好きな女性消費者はライブ感が大好きです。五感を刺激することで、思わずニッコリ笑顔にすることができます。

ドミノ・ピザの「世界一透明なドミノ・ピザ」は、まさにライブ感を前面に打ち出すことで、女性を笑顔にする店づくりを目指しているといえます。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

コロナ禍でEコマースを利用する女性が増えています。そんな中、個人や工房など21万人のクリエイターが登録・販売するハンドメイドマーケットプレイス「クリーマ(CREEMA)」の業績が好調です。

クリーマは、クリエイターがつくった作品を気軽に出品して販売できる、クリエイターと買い手を結ぶためのプラットフォームです。アプリのダウンロード数は1100万件。日本及びアジア最大級のグローバルハンドメイドマーケットプレイスとしてのポジションを確立しています。

ユーザーは、服やアクセサリー、インテリア、生活雑貨、アート作品に至るまで、作家やデザイナーが登録している1100万作品の中からお気に入りをEコマースで購入することができます。

昨年11月、創業10周年を機に東証マザーズに上場。2021年2月期の流通総額は前年同期比1.7倍の154憶円を達成しました。

クリーマの基本となる思想は、頑張っているクリエイターがきちんと評価される場をつくること。そのため当初から出店者の数を競うのではなく、クリエイターに信頼されるコミュニティをつくるために時間と手間をかけてきました。

また買い手も、「少しでも安く買いたい、ポイントを貯めたい」という人ではなく、クリエーションやモノづくりに関心の高い女性が中心。月に2千数百万人のユーザーが訪れています。

最近は、これまでオンラインでは身近でなかった伝統工芸品も人気に。特に家具や陶器、七宝焼き、鍋、やかんといった生活を豊かにするアイテムに注目が集まっています。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、女性の暮らしに対する価値認識は大きく変わりつつあります。ステイホームが長期化することで、毎日の生活を重視する女性が増え、クリーマのようなハンドメイドマーケットプレイスには追い風が吹いています。

クリエイターは、自分の作った作品を手軽に販売できて笑顔になり、買い手はお気にいりの商品を手に入れたり、クリエイターとのつながりができて笑顔になる。

そんな女性の笑顔の総和がクリーマの躍進を支えています。