体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

セブン‐イレブン・ジャパンは6月14日から順次、オリジナルフレッシュフードの主力商品である「チルドスイーツ」の定番商品をリニューアルし、全国のセブン‐イレブン2万1337店舗(5月末現在)で発売すると発表しました。

「北海道十勝産小豆使用豆大福」本体140円を発売するのを皮切りに、「イタリア栗のモンブラン」320円、「ダブルクリームのカスタード&ホイップシュー」150円、「シュー・パティシエール」160円を発売します。

ホイップクリームは乳脂肪分をより高めることで、更にくちどけが良くなめらかに仕上げたほか、和菓子の「北海道十勝産小豆使用豆大福」等に使用する餡子は、昼夜の寒暖差が大きいことで小豆自体の甘みが強くなる、北海道十勝産のエリモショウズを使用。その他の素材や製法に関しても見直し、より専門店品質にこだわった商品に仕上げたといいます 。

リニューアルの背景には、コロナ禍が長期化する中で、人流がなかなか戻らず、目的をもって来店してもらうことが必要になってきたこと。在宅勤務の普及等により自宅で過ごす時間が増える中、より上質なスイーツを手軽に楽しみたいというニーズが高まってきていることがあります。

このため、専門店品質のスイーツを手軽に楽しめるよう、素材や製法、パッケージ等の細部にまで徹底的にこだわり一新しました。

セブン-イレブンといえば、NB商品と同等以上の「上質さ」を実現しながら、価格面の「手軽さ」をちりばめ、PB商品の空白地帯に投入することで、どの業種、どの店舗でも大ヒット商品に育て上げたことで有名です。

さらに、より本格的な味を求める人に対して、専門店と同等以上の品質を手頃な価格で提供するワンランク上のセブンゴールドのシリーズは、「上質さ」をより高めることで新たな空白地帯を開拓してヒット商品になりました。

コンビニ業界のスイーツ競争が激化する中、女性客は常に今より高い基準を求めています。また変わり映えしない商品やマンネリ化したお店にはお金を使いたくないとも思っています。

お客様は目には見えない自分の欲求を満たすためにお金を使います。

より高度化、多様化、複雑化する女性客の欲求に応えるためには、より上質さを実現したものが手軽に買えることが必須です。

お客様が飽きる前に、まだ見たことのないもの、体験した事のないものを目の前に差し出してあげることが、女性客を惹きつける秘訣になります。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

ファッション業界全般が苦戦している中、ファッションEC「ゾゾタウン」を展開する株式会社ZOZOが圧倒的な存在感を示しています。

同社の2022年3月期の売上は、前年比12.8%増の1661億9900万円、営業利益は同12.5%増の496億5600万円と過去最高を更新しました。

過去1年間の購入者数は、2022年3月末時点で1041万人と1000万人を突破。ファッションECの中でゾゾタウンの認知度、ブランド力が更に高まっています。

▪「自分が好きなものを、より多くの人に届けたい」

ZOZOといえば、創業者の前澤友作氏の顔を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。現在もファウンダーとして関わる前澤友作氏は、本業のミュージシャンの傍ら、趣味の輸入レコード・CDのカタログ販売を自宅で始めたのをきっかけに、アパレルにも進出し、巨万の富を手にする大成功を納めました。

その原点にあったのが、「自分が好きなものを、より多くの人に届けたい」というファッション商材に対する深い愛情です。

従業員を採用する基準も、たとえプログラマーであっても「ファッションが好きか」ということが第一条件。ファッション好きでなければ、ファッションが好きなお客様のことを理解できないという考え方が背景にあります。

▪ファッション好きな人に「うれしい」を次々に

創業後は、ITを活用してこれまでの常識にとらわれない、奇抜で大胆な施策を次々に打ち出してきました。

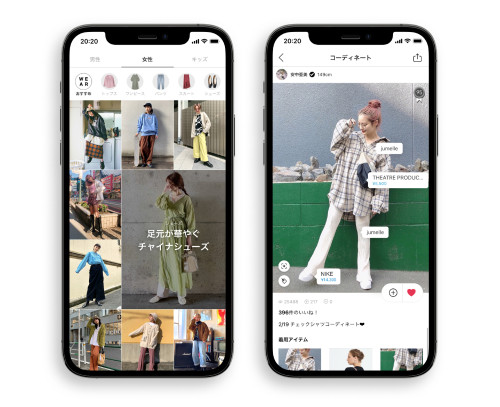

例えば、ファッションを楽しむためのボトルネックだった寸法計測を最小化した「ZOZOSUIT」や「ZOZOMAT」、自分の体型に近い人や憧れの人の服装スタイルを真似したいという欲求に応えたコーディネイトアプリ「WEAR」、ファッション好きな人に少しでも負担を少なくファッションを楽しんで欲しいという思いからスタートした値引きやツケ払いサービスなどなど。

上手くいかなかったサービスや出店企業から反発された施策もありますが、すべては、ファッション好きなお客様にうれしいと思ってもらえる商品やサービスを提供していきたいという前澤氏の強い思いがあったのではないでしょうか。

前澤氏の社長退任後、2019年からあとを引き継ぐ澤田社長も前澤氏の遺伝子を継承しつつ、次々にお客様が喜ぶサービスを展開しています。

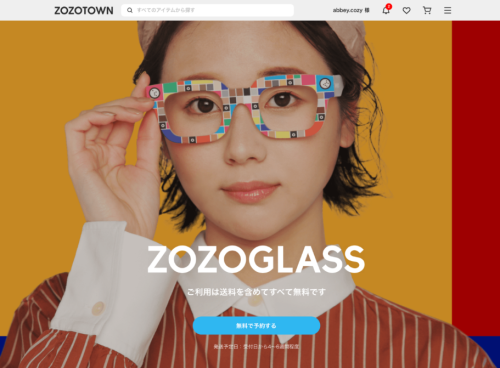

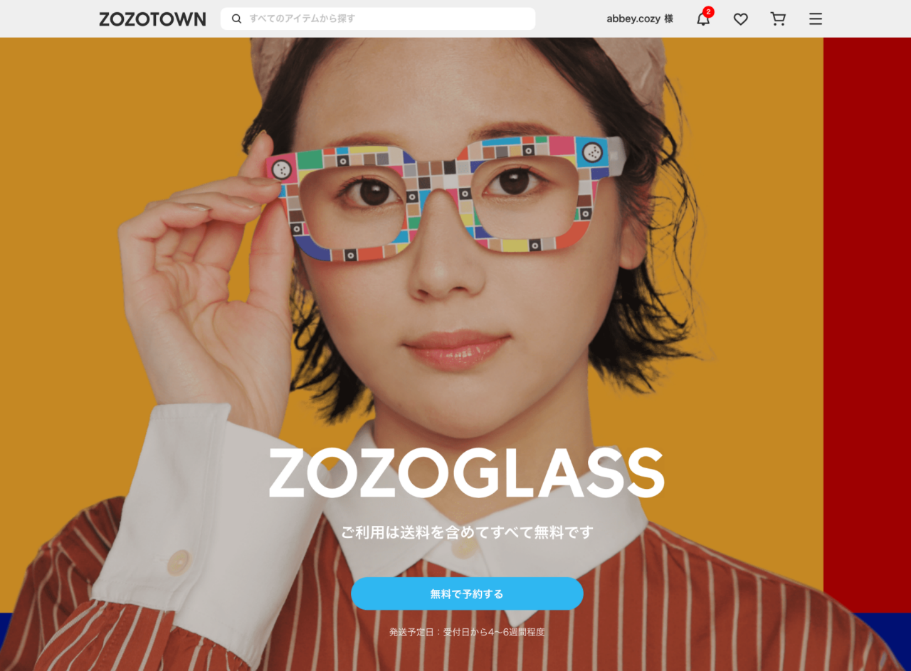

例えば、肌の色を計測し似合うベースメイクを提案する「ZOZOGLASS」、高度なARとAI技術を駆使して、鏡を見ながら商品を試すような感覚でZOZO アプリ上で 化粧品を試すことができる「ARメイク」など。女性が喜ぶサービスを提供することでコスメ分野でもその存在感を示しつつあり、2022年3月期の取扱高は57億円、今年度は100億円を目指す勢いです。

「ファッション好きな人に、ECモール「ゾゾタウン」でもファッションやコスメを楽しんでもらいたい。そのためにはリアル店舗でお買い物する以上のワクワク感や利便性を付加していかなければいけない。」そのような熱い思いが現在のZOZOの躍進を支えてきました。

「自分たちが提供する商品に深い愛情を持ち、その商品でたくさんのお客様を喜ばせたい」その気持ちが、女性客に好きになってもらうための原点となります。

みなさんこんにちは、マーケティングコンサルタントの和田康彦です。

私が提唱する女性客に好きになってもらうマーケティングとは、あなたの会社の一番の魅力でお客様を引き寄せ、離さない、お客様とつながり続ける仕組みづくりです。

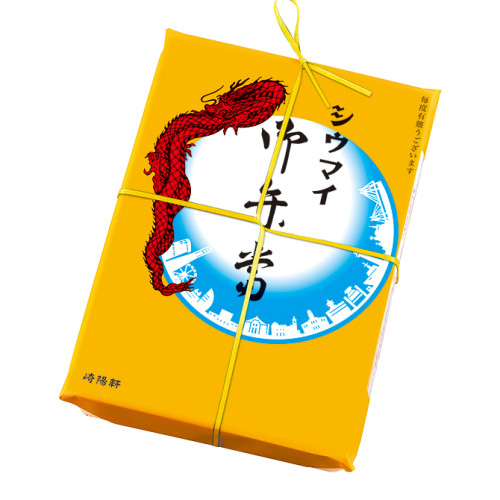

今回は、みなさんもよくご存じの「シウマイ弁当」で有名な崎陽軒さんをケーススタディにして、半世紀以上もお客様に愛され続けている秘訣について学んでいきましょう。

▪1928年横浜名物、冷めても美味しい「シウマイ」が完成

崎陽軒は1908年、横浜駅(現在の桜木町駅)構内での営業許可を受けて、寿司や餅、サイダーなどのを販売する売店からスタート。1923年には法人化して、合名会社崎陽軒となりました。

以降、横浜駅で弁当などを販売していましたが、売上は一向に伸びません。なぜなら、東京からの乗客の多くはすでに駅弁を購入しており、反対に、上り列車の乗客も、あと少しで東京に着くタイミングなので駅弁は買わないからです。

そこで初代社長の野並茂吉氏は頭を悩ませた末、横浜でしか手に入らない“キラーコンテンツ”があれば、乗客も買ってくれるのではないかと考えました。当時、横浜には名産品と呼べるものがなかったため、そこから名物づくりが始まったといいます。

当時、南京街(現在の中華街)の店で突き出しとして提供されていた焼売に目をつけた茂吉氏は、これを名物にしようと決意。点心職人をスカウトし、1年かけて冷めてもおいしい「シウマイ」を開発しました。1928年のことです。

その後、太平洋戦争を経て1950年に転機が訪れます。販売促進施策として、横浜駅のホームから乗客などに向けて赤い服を着た女性がシウマイを売り歩く、いわゆる「シウマイ娘」を誕生させたのです。

これが話題を呼び、毎日新聞に連載された獅子文六の小説「やっさもっさ」に登場。映画化もされて、全国に横浜名物・崎陽軒のシウマイが知れ渡るようになりました。当然、売り上げも一気に伸長します。

その後1954年にはシウマイ弁当を開発。半世紀以上も経った今でも同社の看板商品として、横浜を代表する駅弁の座を守っています。

▪昔からの製法、デザインを堅持

黄色い掛け紙がかかった経木の器にシウマイ5個に唐揚げ、たけのこ煮などのおかずを盛り付けたシウマイ弁当(860円税込)は、キオスクほどの大きさの横浜駅中央店では1日700食を売り上げ、東海道新幹線の東京駅や新横浜駅などでは出張族の定番の味です。

シウマイの材料には、オホーツク産の干しホタテ貝柱を使用。俵型ご飯(小梅、黒胡麻)は、もちもちした食感を保つために蒸気炊飯方式で炊き上げています。

折り容器は、アカマツやエゾマツなどの天然木を使った経木のままでそのサイズも変えていません。そしてシウマイの箱の中に入る48種の絵柄を持つ磁器製しょうゆ入れ「ひょうちゃん」も馴染みの顔のままです。

そして、シウマイの具材や調味料は、飽きがこないようにあえてシンプルな味に保っています。一度おかずの具材の唐揚げをエビフライに変更したところファンから抗議が殺到したため、元に戻したというエピソードが物語っているように、時代が変わっても昔ながらの姿を大切にしているところが、時代を超えて多くのファンから愛されている秘訣といえます。

▪「ナショナルブランドではなく、ローカルブランドを目指す」

崎陽軒の経営理念のひとつに、「崎陽軒はナショナルブランドを目指しません。真に優れた『ローカルブランド』を目指します。」という一説があります。

例えば、アルゼンチンタンゴは、元々はブエノスアイレスの港町で生まれた民族舞踏ですが、その真に優れた音楽性が受け入れられて、今では全世界で知られるようになりました。このようにローカルブランドに徹することでナショナルブランドを越えるブランドとして存在できる、という考え方が根底にあります。

▪地域に密着した売り方でファンを創造する

実は、シウマイ弁当には駅弁とは別の顔もあります。地域のイベントや企業・団体の注文でも高いシェアを持っており、これも横浜で愛されている理由なのです。

例えば選挙の日には投開票所や事務所などに配送。イベントが雨天中止となったときなどに当日朝のキャンセルも可能なため、運動会などで関係者向け弁当の注文が圧倒的に多いといいます。

横浜スタジアムでの野球試合開催時や、パシフィコ横浜での大規模イベント開催時にも特別な販売体制をとり、従業員が総出で販売にあたります。

販売面で機動力が発揮できる舞台裏には、東京都と横浜市に計3カ所ある工場からの製造・配送体制の工夫があります。機械化している工程はシウマイ製造など一部で、弁当の盛り付けはほとんどが人の手だのみのため、時間ごとにシウマイ弁当と他の弁当を作り分けることも可能なのです。

一方、新型コロナの影響で同社の経営環境は一変しました。鉄道、特に新幹線での移動が急減して大人数が集まるイベントの需要もストップ。こうした中で、同社を支える柱となったのは地域の根強い支持層だったのです。仕事帰りに購入して家庭で食べてもらうなどの需要が拡大。従来からのシウマイファンが強い味方になり、同社の経営を支えてくれました。

崎陽軒では盛り付けを手作業で行う機動力を活かして、春夏秋冬、その後追加した「初夏」を含めた5種類の季節弁当も販売。毎年おかずを見直して楽しめる作りとしたほか、母の日やハロウィーンなどイベントに関連した限定商品も販売しています。

横浜ゆかりで崎陽軒のファンだった故・桂歌丸さんにちなんだ弁当や、サッカー・J1の横浜F・マリノス、JR相模線などとのコラボ弁当も投入。2021年には季節弁当を含めて定番商品に加えて30種類以上を販売しています。同社のファンはシニア層割合が高いのですが、外部とのコラボによって新たな客層拡大も狙っています。

▪地元ファンが熱心に訪れる工場見学

「崎陽軒 横浜工場」では、2003(平成15)年のリニューアルオープン以降、崎陽軒の安全・安心なものづくりをお客様に伝えたい思いから「工場見学」を実施しています。

工場では、シウマイ・弁当の「製造ライン」を見られることはもちろん、「駅弁の歴史」や「シウマイ弁当のひみつ」なども学ぶことができます。また見学の最後には、できたてのシウマイ、シウマイ弁当のおかずと中華菓子の試食も楽しめ、大人から子供まで大人気だそうです。

もともと工場見学は、域外から横浜に観光客を集めることが当初の目的だったのですが、実際には、ほとんどの見学者は地元の人たちで埋め尽くされ、横浜の人たちにとっての自慢の場所になっています。

1954年の発売から68年。「崎陽軒のシウマイ弁当」は横浜市民にとって身近な地域ブランドとして今後も受け継がれていくに違いありません。

今回は、独自の「シウマイ弁当」を看板商品に育て上げ、横浜名物として全国のファンに愛され、一方で季節の限定商品や地元とのコラボ商品の開発で、地域のファンともつながり続ける仕組みを構築。安定した成長を続ける「崎陽軒」を事例に110年以上もお客様に愛される経営手法を学んできました。

重要なポイントとしては、

① 他には真似できない独自の看板商品を育て上げること

② 昔ながらの姿を大切にしてお客様に安心感と信頼感を与えること

③ 地域に密着して、地元の人にも愛される商品を開発し続けること

④ 地元のお客様に喜んでもらえる、工場見学のような接点を増やすこと

さあ、あなたの会社でも他社にはない一番の魅力に磨きをかけ、お客様を引き寄せ、決して離さないファンづくりのマーケティングを実践して、LTVを高めていきましょう。

みなさんこんにちは、マーケティングコンサルタントの和田康彦です。

私が提唱する女性客に好きになってもらうマーケティングとは、あなたの会社の一番の魅力でお客様を引き寄せ、離さない、お客様とつながり続ける仕組みづくりです。

今回は、地域に密着した「ありえないサービス」で、お客様から愛されている「でんかのヤマグチ」さんからLTV(ライフタイムバリュー)向上のヒントを学びたいと思います。

▪御用聞きからスタートした「でんかのヤマグチ」

東京オリンピックの翌年、1965年5月に東京町田市で創業したでんかのヤマグチは、今年創業57年を迎える老舗電器販売店です。

社長の山口勉氏は、中学卒業後、松下電器産業へ就職。カーラジオやステレオを修理する部門で技術を磨き23歳で起業しました。最初は近くのお客様に喜んでもらえればいいと思い。店舗を持たずにライトバン1台で家電の修理を請け負う「修理訪問」からスタート。そのうち少しずつ注文もいただけるようになったとのことです。

その後同店は、パナソニックの系列店として、高齢者世帯に注力した家電製品の販売・アフターサービスを展開。「お客様にとことん尽くす。かゆくなってからではなく、かゆくなる前に駆けつけるサービス」をモットーに、徹底した地域密着戦略と独自の顧客管理手法により、同地区にこぞって進出する大手家電量販店との価格競争に巻き込まれることなく安定した経営を続けています。

同社のホームページを開くと「ヤマグチはトンデ行きます」「さらに、地域に愛される店舗へ」「ヤマグチは空気のような存在でいいんです」「電器屋なのに野菜が買える?」といったユニークなメッセージが飛び込んできます。

▪現在も外回りサービスが売上の屋台骨

量販店との厳しいコスト競争により生き残れない街の電器店が続出する中、同社が成長を続けている秘訣は、外販が売上の7割を占めるという徹底した外回りサービスがまず挙げられます。

電話があれば「電球1個」でも飛んで行き、取り付けはもちろんのこと、あわせて電球まわりの掃除まで行う徹底ぶりで、サービスマンがそのまま食事をご馳走されることもあるほどお客様と密着しています。

その他具体的なサービスを上げると、

・録画予約もします。高齢者には難しい録画予約やリモコン操作、今日のドラマの番組予約もトンデ行きます!

・冷蔵庫が壊れたら、修理の前に、クーラーボックスに氷を入れて、エアコンが壊れたら扇風機を持ってトンデ行きます!

・頼まれれば、営業車で駅まで送ります!

・頼まれれば、簡単な水回りの修理もやります!

・頼まれれば、部屋の中の模様替えのタンスの移動もお手伝いします!

・頼まれれば、「ペットの餌やり」、「庭の水まき」、「留守の見回り」もやります!

又、両替OK、駐車場の開放、トイレの開放、店内電話利用OK、救急箱、地域の詳細地図観覧サービス、AED設置、店内コーヒーサービス、雨の日の傘貸し、雨の日のささやか券発行(100円の金券)など、店舗でも至れり尽くせりのサービスを行う等、お客様にお役に立てることは全て行うといった徹底ぶりです。

さらに、毎月激安野菜を販売したり、、毎週末には誰もが参加できるイベントを開催したりと、「お客様を徹底的に喜ばせる」ことで、常連客と長く深くお付き合いしていくことにとことん取り組んでいます。

▪常連客との長く深いつながりづくりがLTV向上の鍵

また同社は蓄積してきた顧客リストから、LTVの高いお客様を抽出。営業マンが手厚く丁寧に対応できる仕組みを構築して、量販店と比べて「かなり高い売値であっても買ってもらう」経営手法に磨きをかけ、常連客の更なるLTVの向上に取り組んでいます。

ある男性客が、一人暮らしの母親に30万台のテレビを購入した際、値引きを要求するのではなく、「母のことをよろしくお願いします」といったというエピソードが物語っているように、お客様は購入時点での価格の高低ではなく、生涯価値を想定に入れた買い物を行っていることが分かります。

また、「遠くの息子よりも近くのヤマグチ」と地域住民が合言葉にするように、お客様は商品の購入をきっかけに長期的なつながりを求めてヤマグチで買っているともいえます。

そして、新たな成長戦略として、オール電化を中心としたリフォーム関連事業に力をいれ始めています。この事業は顧客の住宅タイプによってその対応が全く異なってくることから、店舗に足を運んでもらうことによって商売が成り立つ大手量販店よりも、外回り営業を得意とし地域密着で顧客の顔を見ながら商売をしている同社こそが強みを発揮できる分野です。お客様一人ひとりの顔はもちろん、一軒一軒の間取りやレイアウトまで熟知している同社だからこそ、きめ細かいサービスが可能になります。

このような取組みの背景には、「ヤマグチは、地域に密着した取り組みを行い、家電販売の枠にとらわれず、住まいの事はなんでも対応させて頂きます。これからも、さらに地域の皆様に安心出来る店づくりを目指します。地域の皆様おひとりお一人の役に立つサービスへ、少しでも近づくように、これからも進化しつづけます。」という経営理念があります。

今回は、地域住民の生活に役立つためには常識ではありえないサービスを展開することで、お客様とつながり続ける仕組みを構築。家電量販店やネット通販等競争が激化する中でも安定した成長を続ける「でんかのヤマグチ」を事例にLTVを高める経営手法を学んできました。

重要なポイントとしては、

① お客様を待つのではなく、お客様のところに積極的に出向いていく

② 地域に密着して、お客様を喜ばせることに徹底的に取り組む

③ LTVの高い常連客との絆を強固にしてさらにLTVを高めていく

④ 従来の常識を超えたサービスでお客様を引き寄せ、離さない

の4点が挙げられます。

さあ、あなたの会社でも他社にはない一番の魅力に磨きをかけ、お客様を引き寄せ、決して離さないファンづくりのマーケティングを実践して、LTVを高めていきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

先日のコラムでは、「今すぐ欲しい!」という需要にこたえる『クイックコマース(Qコマース )』に目を向けよう。http://womanmarketing.net/info/4367825というタイトルで、食品や日用品を30分など「分単位」で届けることをうたう「クイックコマース(Qコマース)」が注目されていることをご紹介しました。

食料品や日用品の宅配需要が高まる中、明治や森永乳業、雪印メグメルクなど乳業各社の宅配事業も好調に推移しています。

牛乳宅配は、1928(昭和3)年、明治が生産工場のあった東京・両国周辺で始めたことがきっかけとされており、その後全国に広がりました。

明治乳業の牛乳宅配は、ピークの1970年代半ばには契約件数が350万軒を誇りましたが、この頃からスーパーやコンビニエンスストアが台頭。牛乳は店で手軽に買える商品になり、80年代には120万軒に減少。存続の危機に陥りました。

90年代に入ると、宅配でしか買えない専用商品を各社が開発。健康志向の高まりとともに、消費者の心を捉えて市場は再び活気づきます。

明治でも、ヨーグルトの「R-1」LG21」栄養食品「メイバランス」など市販の人気ブランドの成分を強化。毎日続けやすい味にした宅配専用商品を次々に投入することや新型コロナウィルス禍による巣ごもり傾向も追い風に、現在は250万軒とV字 回復しています。

また高性能の保冷受け箱を導入したり、配達を毎日から週2-3回にして空いた時間を新規顧客の開拓に充てていることも、利用者を増やしている背景にあります。

現在の利用者は60代以上が約7割。高齢者と日々接点を持つ牛乳宅配事業は他の宅配サービスにはない最強のインフラに育ってきています。

人口減少時代に生き残っていくためには、強い独自商品を持ち、地域に密着して、お客様とつながっていくことが大切です。

牛乳宅配好調の裏にも、市販の人気ブランド商品の成分を強化した独自商品を武器に、地域に密着してお客様とのつながりを築いていったことが見て取れます。

あなたのお店や会社でも、どうすればもっとお客様に近づき、つながりを築ていけるのかを真剣に考えていきましょう。