体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。

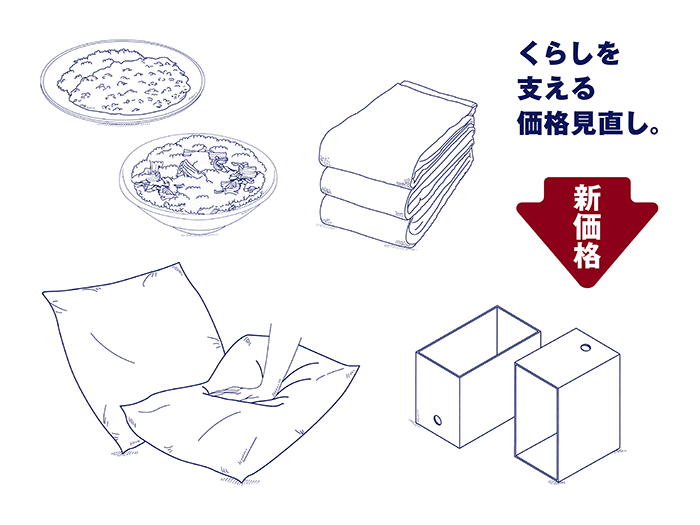

すでにご存じの方も多いと思いますが、『無印良品』は、2021年秋冬シーズンとして、ベストセラー商品を中心とした約200品目の価格改定を随時実施することを発表しました。

対象は、食品、生活雑貨、寝装ファブリック、衣料品など多岐にわたりますが、どれも『無印良品』を代表するものばかり。

例えば、発売以来、累計販売200万台を超えるロングセラー商品で“人をダメにするソファ”として話題となった『体にフィットするソファ』(本体)は、9,900円から7,990円と2000円弱も安く購入できます。

また、『素材を生かしたカレー』は250円~450円に改定。その機能性から人気の高い『シリコーン調理スプーン』は590円から490円に、収納に便利な『ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・A4用ホワイトグレー』は690円から590円に改定されました(価格はすべて税込)。

今回の値下げは、コロナ禍の影響で原材料の高騰による値上げ発表が相次ぐ中での英断であり、無印良品としては社運を賭けた重要な取り組みであると私は分析しています。

新型コロナウイルスワクチンの2回目の接種を受けた人の割合が全国民の5割になったとはいえ、感染拡大の収束時期はいまだ見えず、先行き不透明感は拭えません。

そんな中、消費者の節約志向はさらに強まるとの見方は根強く、イオンの吉田昭夫社長も「消費者の価格感度は高まっており、消費二極化の中でディスカウントへのニーズはさらに大きくなる」と分析しています。

◆2020年の実質賃金は前年比1.2%の減少

2020年毎月勤労統計調査(確報値、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年比1.2%の減少になりました。

これは、消費税が8%に引き上げられた2014年の2.8%減以来の大きな減収率になり、残業代と賞与の減少が要因としてあげられます。

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大による時短営業とテレワークの推進により、残業代にあたる「所定外給与」は12.1%減り、賞与など「特別に支払われた給与」も3.6%減少しました。いずれも比較可能な13年以降では最大の減少率となり、家計に重くのしかかってきていることが推察できます。

また日本経済新聞の調べでは、アベノミクス以降、日本企業(比較可能な上場2049社)の平均賃金は上昇していたものの、2021年3月期は632万円と2%減少したという報告もあります。

◆30年間ほとんど賃金が伸びない日本の生活者

物価の影響を考慮しない名目賃金を1990年と比べると、米国が2.6倍に膨らみ、フランスも90%増えている一方で、日本はわずか4%増と、30年間ほとんど賃金が伸びていないことがわかります。

経済協力開発機構(OECD)によると、日本の平均賃金は約3万8500ドル(約420万円)でOECD平均より2割も低く、2019年の国際比較では、日本は最高のスイスの6割にとどまっているそうです。

背景には、労働生産性の低さ、春闘など一律の賃金交渉、もともと低い初任給、昇給ベースの鈍さ等が考えられますが、賃金が伸びていないのは、日本の競争力が明らかに低下していることを物語っています。

◆日本人の購買力が上がらない悪のスパイラル

世界各国のディズニーランドの入場料(大人1日)を比較しても、パリの1万800円、米フロリダの1万4500円に対して、日本は8200円と最安値です。

また、100均を展開するダイソーは海外に2000店舗以上出店していますが、日本の価格は海外に比べて最安値水準だといいます。

このように、製品の値上げがしづらい日本では、企業は儲けを出しづらく、その結果従業員の賃金が上がらず、賃金が上がらないために消費が増えず、物価も上がらないという悪のスパイアラルが起きています。

前回のブログでも取り上げたように、業務スーパーを展開する神戸物産が、2021年10月期の純利益が前年比33%増の200億円と過去最高益になるというニュースも、コロナ禍の中で生活者の懐事情が厳しさを増していることを物語っています。

◆コロナ禍での生き残りのキーワードは「コストパフォーマンスの高さ」

今生活者が求めているのは、価格に対する提供価値の高さです。食品スーパーのヤオコーは5月の決算説明会で、2021年度からDSの新業態「フーコット」を本格展開することを明らかにしました。「商品の圧倒的な安さと鮮度、品ぞろえで満足できる店」とのコンセプトを掲げ、まずは年度内に2店舗を出店する計画です。

また、首都圏で「ディスカウントスーパーマーケット」を展開するオーケー(横浜市)は21年3月期の売上高が前の期比約17%増の約5000億円を達成。毎日安売りの戦略が顧客の支持を集めています。

ドラッグストアでも安売り志向の強いチェーン店が台頭しています。九州発のコスモス薬品は「ディスカウントドラッグ」を掲げ、低価格戦略を成長の原動力としてきました。

コスモス薬品も毎日安売りの戦略を採用し、商品をカゴ一杯に入れた合計価格で競合店には負けない戦略を貫いています。21年5月期の売上高は前の期比6%増の7264億円、純利益は同27%増の271億円で過去最高を更新しました。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)やトライアルカンパニー(福岡市)といった既存のDS勢も業容拡大に意欲を見せています。

そんな中、無印良品の今回の大幅値下げは、コロナ禍の中で生き残っていくための大英断であると言えるのではないでしょうか。

デジタルテクノロジーを駆使して、どこよりも効率的な小売業態を確立する。そのうえで、顧客に最高の商品と究極のサービスを高い原価率で提供すること。それこそがニューリテールが目指す一つの方向性です。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

◆シニア層のデジタルシフトが進んでいる

新型コロナウイルスの感染拡大から1年半が経とうとしていますが、未だ収束の気配は見えません。この1年半の間には様々なライフスタイルの変化が生まれましたが、その中でも特質すべきは、「シニア世代のデジタルシフト」ではないでしょうか。

総務省の家計消費状況調査(2人以上世帯)によると、ネットショッピングを利用する世帯の割合は、2020年5月に51%となり、初めて50%を超しました。2014年の年間平均利用世帯25%と比較すると倍増。2019年と比べても7ポイント増加しています。

年代別では、2020年における65歳以上のEC利用率は29.2%となっており、2019年の24.2%から1年で5%も上昇。また、クレジットカードの決済データに基づいてもシニア世代のEC利用率が伸びていることが確認されており、伝統的な経済統計だけでなく、オルタナティブデータからもその事実が観測されています。

シニア世代のスマートフォン所有者は今や7割を超えており(総務省情報通信政策研究所2020年9月発表資料)、8800万人が登録するLINEの利用率は、60歳代前半が74.2%、60歳代後半が71.0%、70歳前半が51.3%、75歳以上が42.9%という調査結果もあります。(ペンシル、サイバーエージェント調べ)

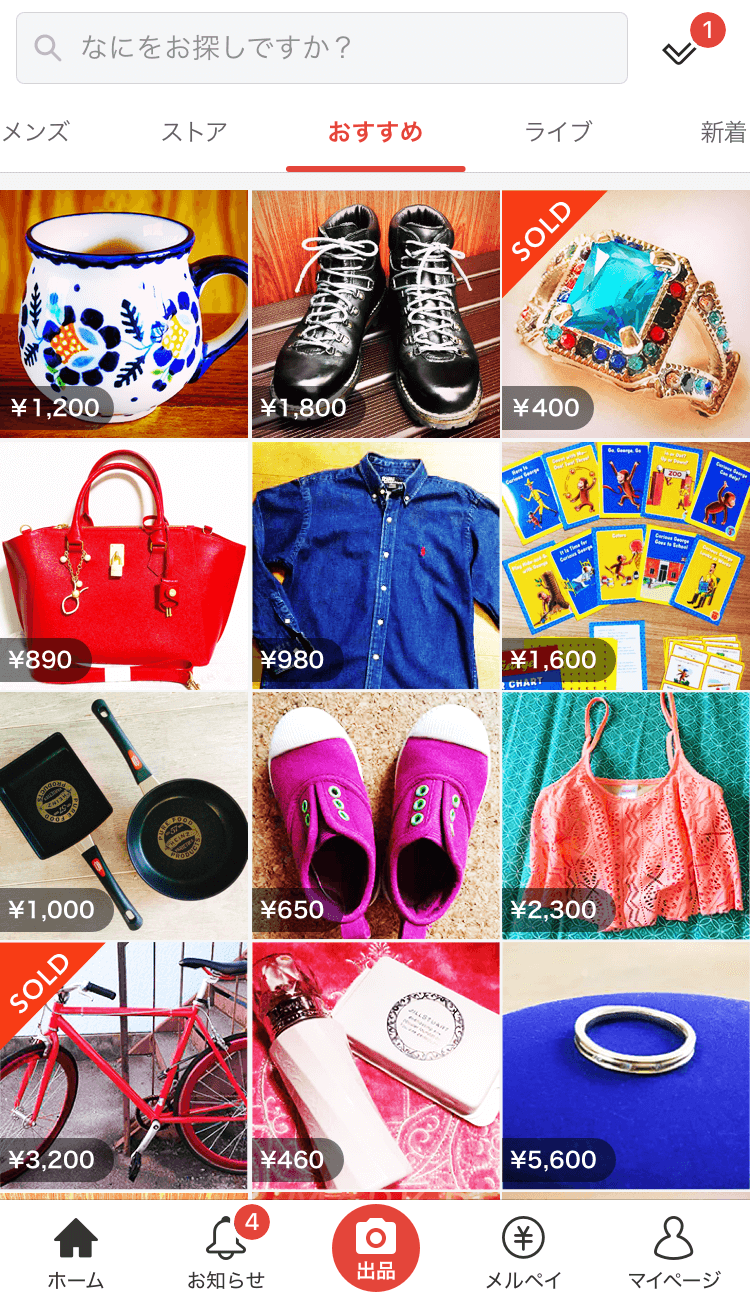

◆メルカリの成長を牽引するシニア世代

株式会社メルカリが運営するメルカリ総合研究所が発表した新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年4月から2021年3月の1年間におけるフリマアプリ「メルカリ」取引データによると、60代以上の年間利用者数、年間購入商品総数はともに前年比約1.4倍、年間出品商品総数は前年比約1.6倍に増加していることがわかります。

また、その後の調査では、

① 60代以上の一人当たり平均年間出品数は約72個で20代の約2倍、

② 新型コロナウイルス感染拡大に伴い44.4%が「インターネットでの買い物」増加、

③ 73.5%が「外出を伴う買い物」が減少、

④ 43.8%が「節約意識」が向上したという結果が出ています。

またフリマアプリを利用した目的は

1位「欲しいものがお得に購入できる」

2位「不要品の処分ができる」

3位「リユースにつながる」

またフリマアプリ利用者34.8%が「フリマアプリの売買相手に親近感を覚える」と回答しており、

フリマアプリ利用後の意識変化では、「捨てる前に再利用を考える」が最多の67.6%という結果になっています。

新型コロナウイルス感染症の特徴として、高齢者ほど重篤化リスクが高いということもあり、不要不急の外出を控えるために、これまでECを利用してこなかったシニア世代がコロナ禍を機にECを利用するようになったと考えられますが、フリマアプリでも同様の傾向が確認されています。

◆デジタルシフトで享受するベネフィット

ただ上記の調査結果からは、フリマアプリを利用する理由には、ただ外出を伴う消費行動の代替というだけではなく、フリマアプリの利用を通して様々なベネフィットを楽しんでいることが見えてきます。

例えば、節約意識の高まりからフリマアプリを通じて「お得な買い物」を楽しんでいる様子が見えてきます。

また、メルカリを利用することで「捨てる前に再利用を考える」というサステナブルな意識が生まれ、「地球環境に優しい自分」という自己肯定感を高めている姿も想像できます。

さらに3割以上が「フリマアプリの売買相手に親近感を覚える」と答えているように、フリマアプリが新型コロナウイルス感染症によって奪われた密なコミュニケーションの場を提供し、アプリ内でのコミュニケーションを通じて、自分と価値観があう人との対話を楽しんでいることが見えてきました。

以上見てきたように、一般的にシニア層は若年層に比べると新しい技術に抵抗がありますが、コロナ禍の中で半ば強制的にオンラインへの対応が求められた結果、ネットショッピングやフリマアプリの利用が急激に拡大したことが想像できます。

子供や孫の帰省が制限される中では、オンライン帰省が一般的となり、ZOOMやLINE等ビデオチャットを利用するシニア層もごくごく日常の風景になりつつあります。

◆オンラインとオフラインの選択肢を持ち始めたシニア世代

このように、コロナ前は多くのシニア層がオンライン店舗を「使ったことがないので使わない」という選択肢しかもっていませんでしたが、現在は「オンラインを使うか使わないかを選択できる」状態へ移行しつつあります。つまり、今後はシニア層もオンラインとオフラインの双方を比較して選択できるようになるわけです。

生涯学習へのオンライン受講、オンライン診療、在宅でのトレーニング、コミュニケーションの促進など、これまで対面で行われてきたサービスを広く効率的に展開する契機が訪れており、シニア層へのデジタル対応には、大きなビジネスチャンスが潜んでいます。

◆総務省が進めるシニア世代のデジタルシフト支援

一方で総務省は2021年5月、高齢者らがデジタル化から取り残されないようにスマートフォンやマイナンバーカードの使い方を教える「デジタル活用支援員」について、2025年度までの5年間の事業構想を公表しました。毎年度5000カ所で講習会を開き、5年間でのべ1000万人の高齢者の参加を促します。デジタル庁の9月発足を控え、デジタル化から取り残される住民がいないようにするのが狙いです。

内閣府によると、60歳代の25%、70歳以上の57%はスマホをまだ使っていません。総務省はスマホを使えない高齢者は約2000万人いると試算。オンライン化が進むなか「デジタル格差」が拡大する恐れがあり、総務省は5年間でこうした高齢者のおよそ半数を支援する考えです。

今後は、単にスマートフォンを持つだけでなく、積極的に使いこなせる層が計画通り1千万人規模で増得れば、キャッシュレス決済の普及やオンラインコミュニティの浸透など、日本の経済発展にも大きな効果があるのは間違いありません。

また、シニア層がデジタル社会に順応することで行政の効率化も格段に進むことも予測されます。

シニア層のライフスタイルにおけるデジタルシフトは、個人、企業、行政にとって今後の成長の鍵を握っています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

私もよく利用するスターバックスコーヒージャパンは、1996年、北米以外の海外初のマーケットとして、日本第一号店を東京・銀座に開業。今年で25年になります。今や47都道府県すべてに店舗を構え1,600を超える日本最大のコーヒーチェーン店になりました。

同社は地域に愛される第三の居場所(サードプレイス)の実現を目指し、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりの瞬間を重ねることで成長を続けてきました。

今後は、

①個人の能力や可能性を最大化する新たなキャリア制度の導入で、パートナー(従業員)が自律的に多様なキャリアを追求できる体制づくり

②2030年までに廃棄物を50%削減するグローバル目標追求のため、脱使い捨てプラスチックや廃棄物削減をさらに強化するサスティナブルな取り組み

③地域とのつながりの一層強化に向けた店舗増に向けた取り組みによって、さらなる成長を目指します。

まず、新たなキャリア制度の導入では、それぞれの地域・地元でキャリアを追求できる全国共通の制度内容へ刷新します。

また、年齢、性別、障がいの有無などに関係なく、多様なパートナーが全国各地で活躍できる職場を目指し、地域コミュニティにおける採用と育成に注力。

人と共にブランド成長する「ピープル」が中心の企業であるスターバックスは、個性あふれる多様なパートナーが主体的に人生設計し、イキイキと生きるための成長機会をこれまで以上に、積極的に提供をしていく予定です。

次に、2030年までに廃棄物を50%削減するグローバル目標追求のため、脱使い捨てプラスチックや廃棄物削減をさらに強化するサスティナブルな取り組みでは、繰り返し使えるカップのシェアリングプログラムの実証実験を、丸の内エリアの店舗で2021年秋よりスタート。

プラスチックカップを含む使い捨て容器の代わりに、リユースカップでドリンクを提供し、参加店舗での回収、委託先での洗浄を通して、リユースプラットフォームを構築する計画です。

また、2021年9月より順次、フラペチーノ® においても、FSC® 認証紙ストローでの提供を始めていく方針です。これにより、店舗での使い捨てストローはすべて紙製に変更となります。

さらに、8月23日(月)より、全国の店舗(一部店舗を除く)でフードロス削減のための新プログラムをスタート。適切な発注と、より積極的な廃棄削減を目指すため、夜間の商品販売価格の値引きを実施する予定です。これによってスターバックスの食品廃棄物の約15%を占める期限切れフードの廃棄量の削減を目指します。

他にも、6月23日(水)から8月31日(火)まで、不用となったスターバックスのプラスチック製のタンブラー等のドリンクウェアを全国の約500店舗で回収し、リサイクルにつなげる「タンブラー回収プログラム」を実施したり、1店舗あたり、毎日約16kg排出されるコーヒー豆のかすを、たい肥としてリサイクルし、このたい肥で育てたニンジンを使用した「キャロットケーキ」を6月23日(水)からスターバックスのオンラインストアにて販売するなどサステイナビリティ企業を実現していくための具体的な施策が目白押しです。

そして成長戦略3つ目の地域とのつながりの一層強化に向けた店舗増の取り組みでは、ますます店舗と地域とのつながりを強固にした個性あふれる2,000店舗を目指し、地域社会・経済の活性化につなげていく方針です。また、地元顧客とのつながりを通じた、ユニークな商品やサービスも拡充していく計画です。

スターバックスジャパンの成長からは、女性を笑顔にするマーケティングのヒントをたくさん学ぶことができます。

今後の成長戦略のキーワード「人、地球環境、地域へのポジティブな貢献」は、あなたの会社やブランドが今後成長していくためにも重要なキーワードになります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

株式会社ワークマンは、初のロードサイド店である「#ワークマン女子」南柏店を6月17日(木)にオープンしました。

「#ワークマン女子」店は今後10年で400店、20年で900店を全国展開するため、南柏店は店舗や運営の標準作りの検証を行う「直営店」です。

「#ワークマン女子」の売場構成は女性4割、男女兼用(アウトドア上着、レインスーツなど)2割、男性4割で、作業服は扱っていません。

今回オープンした「#ワークマン女子」南柏店には、女性を笑顔にするさまざまな仕掛けが施されています。

特に注目すべき点は、インスタ、YouTube、Twitter等のSNS投稿と口コミで顧客が顧客を呼ぶ「循環型SNS集客」店舗をめざしていることです。

具体的には、

① お客様が購入・試着した衣料や靴をSNSに投稿したくなる仕掛け ・インスタの「#ぬい撮り」(ぬいぐるみを撮影して投稿)用のオリジナルゆるキャラ「わくこ」人形の設置

・映えるフィッティングルームの開発

・思わずインスタ投稿したくなる映える鏡の設置

・思わずインスタ投稿したくなるデザイン外壁

・インスタの「#足元倶楽部」用のデザイン床

②日本初の試着中に子供が遊べる「ママ楽」子連れフィッティングルーム

・ファミリーでの買い物客が多い「#ワークマン女子」店で、ママが快適に試着できるフィッティングルーム

・子供と一緒に入ることができ、子供もママも笑顔になれる「仕掛け」があるフィッティングルーム

・ママ楽フィッティングルームの中では、SNS用に子供との写真撮影も可能!!

「#ワークマン女子」 1号店の桜木町コレットマーレ店では、ピンクの2人乗りブランコなどインスタ用仕掛けをたくさん作った結果SNS投稿率は6%。高い投稿率が、お客様がお客様を呼ぶ循環型の集客を生み出し同店はモール店の売上トップの座を保っています。

お客様にファンになっていただき、お客様にどんどんシェアしてもらうことが、女性客を笑顔にする秘訣です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

日経MJの名物企画「2021年上半期ヒット商品番付」が発表されました。

今回の内容を見ていると、近い未来には当たり前になりそうな消費スタイルが台頭してきていることを感じました。

まず、東の横綱に輝いたのは「サスティナブル商品」です。

アメリカのバイデン政権誕生をきっかけに、世界で脱炭素化の動きが加速し始めました。同時に、環境や社会のサステナビリティ(持続可能性)を重視する商品に注目が集まっています。

たとえば、コカ・コーラカスタマーマーケティングが今年の5月に発売したラベルのない容器のコカ・コーラは、環境に配慮したラベルレスを選ぶ消費者ニーズに対応した商品です。

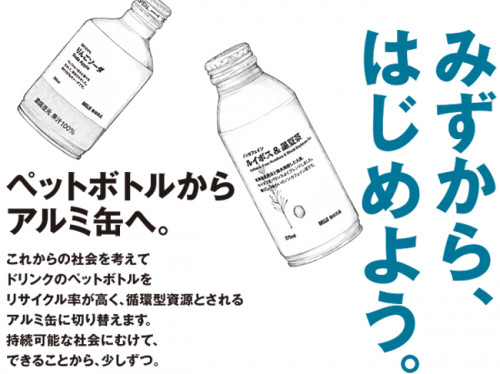

また、無印良品は、4月から飲料容器をペットボトルからアルミ缶へ移行しました。アルミ缶はペットボトルに比べて再利用しやすく、賞味期限も長いため廃棄ロス削減にもつながります。

日本製紙では、トイレットペーパーを長尺ロールに切り替えることで、1パック当たりの個数を削減し、包装資材や芯などのごみを減らすとともに物流コストの削減にも取り組んでいます。

このように脱炭素化を狙った地球環境に優しい商品の開発は今や企業の義務になりつつあります。

新型コロナウイルス感染拡大によって、社会が転換期にある中、時代を先取りしたマーケティングが求めれています。

特に女性消費者は、環境意識が高く、またこれからの消費の主役になる1990年代後半以降に生まれたZ世代は、環境や社会問題に取り組む企業を応援する傾向が強いのが特徴です。

これからは「サスティナブル」であることが当たり前の時代に。

あなたの会社でも、出来るところからサスティナブルな取り組みを始めていきましょう。