体験消費時代のマーケティングヒント

みなさまこんにちは。和田康彦です。

前回は、、顧客を創造し、維持するために重要なキーワードは「価値・ベネフィット」であるというお話をしました。消費者はモノではなく「価値・ベネフィット」を買っている。 - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

「価値」はどちらかというと企業視点からの見方、「ベネフィット(便益)」はどちらかというと顧客視点からの見方ととらえることができます。

今後当コラムでは、顧客視点から見た「ベネフィット」を使って、説明をしていきたいと思います。今回は、このベネフィットについてもう少し詳しく整理していきましょう。

商品やサービスが顧客に与えるベネフィットは、「機能的ベネフィット」と「情緒的ベネフィット」の2つに分けて整理ができます。

「機能的ベネフィット」とは、その商品やサービスの機能面や品質面において、顧客に提供できる便益のことです。

「情緒的ベネフィット」とは、その商品やサービスを見たり、利用したりした際に、顧客が体感できる精神的な側面での便益のことです。

「機能的ベネフィット」も「情緒的ベネフィット」も、企業側のひとりよがりではなく、顧客のニーズに結びついているかどうかが、最も重要なことです。

これだけの説明だとちょっとわかりにくいので、「ノートパソコン」を例に説明します。

通常、あなたがノートパソコンを選ぶ際は、CPUやメモリ容量、あるいは画面のサイズや重さなど、まずは機能面に着目するのではないでしょうか。いわゆる「スペック」を見て、性能の良しあしを判断しますね。

ただ、それだけで決めてしまうかというとそうではないと思います。たとえば、静かなカフェで仕事をすることを想像すると、キーボードのタッチ音の大きさや軽さも気になります。

また、最近は持ち運ぶことも多くなったので、周りから「できるビジネスマン」とみられるようなスタイリッシュなデザインであることも選ぶポイントになってきています。

このような、キーボードのタッチ音や軽さ、スタイリッシュなデザインなど、スペックだけで表すことができない、使ってみてはじめてわかる精神的な利点を「情緒的ベネフィット」と呼んでいます。

つまり、使う人の感性や感情を豊かにしたり、心地よくする価値が「情緒的ベネフィット」といえます。情緒的ベネフィットは、直接パソコンの性能には関係ありませんが、使う人の好き・嫌いという気持ちにつながる重要な要素といえます。

このように、商品やサービスが顧客に提供するベネフィットは、機能的なベネフィットと情緒的なベネフィットから構成されており、それらのベネフィットを掛け合わせたものが商品価値の総和となり、その価値の大きさで売れる売れないが決まってしまうといっても過言ではありません。

一方で、ブランドの神様といわれている経営学者のデイビッド・A・アーカーは、このふたつのベネフィットにプラスして「自己実現ベネフィット」を提唱しています。

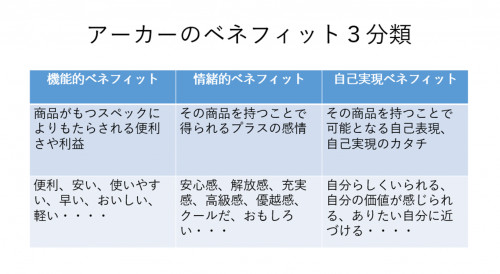

アーカーのベネフィット3分類と呼ばれる考え方で、①機能的ベネフィットは、商品サービスが持つ機能的な特徴、性質に関するベネフィットです。代表的な視点としては、便利・安い・早い・簡単・軽い・薄い・頑丈などがあります。

次に②情緒的ベネフィットは、商品サービスを通してユーザーが得ることのできる、感情に関わるベネフィットのことです。例えば、安心感・高級感・楽しさ・かっこよさ・スタイリッシュさ・充実感などの視点があります。

そして③自己実現ベネフィットとは、商品サービスを手にすることで可能となる、自己表現・自己実現に関するベネフィットのことです。例えば、自分らしくいられる、自分に価値が感じられる、ありたい自分に近づけるといった視点があります。

たとえば、包丁を例に3つのベネフィットを整理すると、

包丁の機能的ベネフィットとしては「よく切れて便利」「取っ手が滑りにくくて安全」・・・・、

情緒的ベネフィットは「よく切れるのでイライラから解消される」「手を滑らすことなく安心して使える」・・・・・、

そして、自己実現ベネフィットは「良く切れるので料理に自信が持てた」「何となく料理がうまくなった気がする」といった感じです。

最近は、機能的なベネフィットでの差別化が難しくなり、情緒的なベネフィットや自己実現ベネフィットの創造が重要になってきています。どの企業もブランド戦略に力を入れているのはまさにそのためです。

また、女性が消費の主導権の8割を握る時代においては、ますます女性の感性に訴える情緒的ベネフィットや自己実現ベネフィットの訴求が重要になってきます。

機能的ベネフィット×情緒的ベネフィット×自己実現ベネフィット=企業価値であることは、iPhoneを発売するアップル社が時価総額世界一位であることでおわかりいただけると思います。

女性を笑顔にするマーケティング研究会では、新しい女性客を創造し、維持するための活動をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

前回は、マーケティングとは、「顧客を創造し、維持するための活動」であることをお話ししました。

マーケティングとは、「顧客を創造し、維持するための活動」 - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

今回は、顧客を創造し、維持するために重要なキーワードをお話ししたいと思います。

そのキーワードとは、ずばり「価値」です。あなたもふだん何気なく「価値」ということばを使うことがあると思いますが、「価値」についてきちんと把握しているでしょうか。

たとえば、化粧品を買う女性をイメージしてみましょう。化粧品原料の主なものは油脂・ロウ類をはじめとする油性原料、界面活性剤、保湿剤、防腐剤、殺菌剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、色材類、香料などです。

また、ビタミン、アミノ酸、ホルモン、天然抽出物などの特殊添加成分もあります。それらが、お肌をうるおす、使い心地や機能性を上げる、品質を安定させる、メイクアイテムの色数を増やす...など、さまざまなはたらきをしてくれています。

つまり化粧品は、いろいろな原料を組み合わせて製造した「物質(モノ)」なのですが、それを購入する女性は、果たして化粧品という「物質(モノ)」を買っているのでしょうか。イメージできなければ、奥さんや娘さん、周りの女性に聞いてみてください。

答えはきっとこのように返ってくると思います。「きれいになるためよ。・・・・」

そうなんです。女性は化粧品がもたらしてくれる「美しくなるという価値」を買っているのですね。

つまり女性は、化粧品という商品、モノを買っているのではなく、きれいになることにお金を払っているわけです。

この「きれいになる」ということがまさしく女性にとっての「価値」になります。

つまり、私たち企業が提供する製品・サービスは、顧客が抱えている「問題」を解決するための手段ともいえるわけです。

「価値」はどちらかというと企業視点の言葉ですが、顧客視点でみたときは「ベネフィット(便益)」と置き換えるとわかりやすいと思います。

マーケティング界の巨匠、セオドア・レビットは「顧客はドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいのだ」とベネフィットの重要性を指摘しました。

ドリルが商品・製品で、ドリルによって空けられる「穴」がベネフィット(価値)です。企業が消費者に提案すべきはベネフィット(価値)であり、顧客が得られるベネフィット(価値)が分からずに製品・サービスを販売することはできません。

また、ベネフィット(価値)は一つの製品につき、一つのベネフィットというわけではありません。

ビールであれば、「のどを潤す」というベネフィットに加え「爽快感を得る」「ストレスを解消する」「美味しく食事をする」というベネフィットも得られますね。

つまり、顧客が享受するベネフィットが大きく、そのベネフィットに対して顧客が支払うコストがリーズナブルであると顧客が感じた時に初めて財布の紐を緩めるわけです。

このように、顧客を創造し、維持していくためには、顧客の期待を超えるベネフィット(価値)を提供し続けていくことが重要になります。

次回は、「価値・ベネフィット」について、もう少し詳しく学んでいきましょう。

女性を笑顔にするマーケティング研究会では、新しい女性客を創造し、維持するための活動をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

最近は私も含めて、「マーケティング」ということばをよく使うようになりました。

ただ使う人によって、そのとらえ方はまちまち。それでは、社内の意思の統一もはかれませんね。

今日は、ふだんから何気なく使っている「マーケティング」ということばのとらえ方について整理しておきたいと思います。

マーケティングの定義には様々なものがありますが、マネジメントの発明者ともいわれる経済学者ピーター・ドラッガーは『マーケティングの目的はセリング(単純販売活動)を必要なくすることである』と定義しました。

また、経営学者のフィリップ・コトラーは、『マーケティングとは社会活動のプロセスである。その中で個人やグループは、価値ある製品やサービスを作り出し、提供し、他社と自由に交換することによって、必要なものや欲するものを手に入れる』と定義しています。

さらに国内に目を向けると、日本マーケティング協会は『マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動である』と定義し、

ビジネスリーダーの養成を手掛けるというグロ-ビス経営大学院では、『マーケティングとは、顧客満足を軸に『売れる仕組み』を考える活動』と定義しています。

このように、マーケティングの定義にはさまざまなとらえ方があり、どれが正解かもありません。

ということで、今日は私がいちばん気に入っているマーケティングのとらえ方について紹介したいと思います。

まず、マーケティングの意味を理解するために、その文字の構造を見ていきましょう。

マーケティングは英語で書くとMarketing。「Market」+「ing」という構造になっています。そこで「Market」の意味を英和辞典でしらべてみると、最初に出てくるのは「市・市場」という意味が出てきます。

ただ、マーケティングにおける「Market」を「市場」ではなく「顧客」と置き換えてみるとどうでしょうか。

つまり、マーケティングとは「顧客ing」ととらえることができます。

「顧客ing」と聞くと、何となく「顧客を生み出す」というイメージが湧いてきませんか。そしてingは現在進行形なので、顧客で「居続けてもらう」という風にもとらえることができます。

すなわち、マーケティングを「顧客ing」ととらえることで、

① 顧客を生み出す、つまり「顧客を創造」するための活動

② 顧客で居続けてもらう、つまり「顧客を維持する」ための活動と整理することができます。

つまり、マーケティングということばをわかりやすく理解すると、「顧客を創造し、維持するための活動」ととらえることができるわけです。

特に、少子高齢化が進み、人口が減少傾向にある国内では、新しい顧客を創造することはとても難しくなってきています。

一度買ってもらったら終わりではなく、そのお客様に二度、三度、その後もずっと買い続けてもらう関係づくりが大事になってきています。

「新しいお客様を生み出し、そのお客様とずっとお付き合いを続けるための活動」それがマーケティングの肝です。

女性を笑顔にするマーケティング研究会では、新しい女性客を創造し、維持するための活動をサポートしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

みなさんこんにちは。和田康彦です。

長らく低迷が続いていた日本の電機大手の中で、ソニーグループの復調が鮮明です。2021年3月期の決算では、初めて純利益が前の期の2倍の1兆円を超えました。

そして、今後の成長戦略として、ゲームや映画、音楽などのエンターテインメント分野を軸に、顧客基盤を現状の1億6千万人から10億人に拡大する方針を打ち出しました。

ソニーグループの強みを持つコンテンツを活かして、ファンとのつながりを育てることで独自の成長を目指す戦略です。

ソニー復活から、私たちが学べることは多くあります。

その一つが、以前にもご紹介した、パーパスを原動力にした経営構造改革の重要性です。お客様に共感される存在意義(パーパス)を再定義しよう! - 女性を笑顔にするマーケティング研究会 (womanmarketing.net)

ソニーグループでは、11万人の社員がベクトルを合わせて事業を動かしていくために、社会的存在意義を改めて定義し、策定後は繰り返しパーパスについてのメッセージを発信し、社員の共感や納得感を高めてきました。

同グループが策定したパーパスとは「クリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たす」というものです。

そして、パーパスのキーワードである「感動」の主体は「人」であり、経営の方向性を「人に近づくことである」と定義しています。

そのうえで、ソニーグループの事業を①人の心を動かす事業②人と人をつなぐ事業③人を支える事業の3つを新たなドメインとして設定しました。

まさに、電機の会社からエンターテインメントを中心とした複合企業への転換であり、人々に感動を提供するために、コモディティ化した製品からは手を引き、映画や音楽といった、それまでは傍流とみなされていた事業の力をフル活用する方向に舵を切ったのです。

ソニーグループの復活から学びたい二つ目は、成長戦略のキーワードに「コミュニティ」を置いていることです。

ソニーでは、共通の感動体験や関心を共有する人々が集まり、クリエイターとユーザーがつながる場を「コミュニティ・オブ・インタレスト」と定義し、それらをいくつもつくることを目指しています。

「コミュニティ・オブ・インタレスト」は、単なる登録会員の集まりではなく、熱心なファンの集まりです。

例えば、漫画原作の「鬼滅の刃」は、2019年ソニーグループ傘下のアニプレックスが企画したテレビアニメの人気をきっかけに、2020年に公開した映画は国内の興行収入記録を更新する大ヒットにつながりました。

主題歌の楽曲やグッズ企画に加えて海外でも映画を公開し、アメリカでも大ヒットしています。同時にアニメの続編やゲーム開発も進んでいます。

ちなみに、同グループでオンライン対戦などを楽しむ有料会員は約4600万人で、収益の柱に育ちつつあります。

このように、強みを持つコンテンツを活かしてファンとのつながりを育てることで、独自の成長を目指します。

今後は、ゲーム、音楽、映画などのグループのエンタメ事業間の連携を深め、外部パートナーとの協業を強化することで、ソニーグループとつながる顧客を10億人にしていく計画です。

今回は、ソニーグループという日本を代表する大企業の事例を紹介しましたが、小さな会社でも、これから重要なのは、ファンを育ててコミュニティ化し、長く深くお付き合いしていくことです。

マーケティングとは「market+ing」という構造になります。「market」を辞書で引くと「市場」という意味が出てきますが、マーケティングにおけるmarketは「顧客」ととらえるとわかりやすいと思います。

つまり、マーケティングとは「顧客ing」であり、顧客を創造し維持する活動ととらえることができます。

顧客を創造するというのは「新規客を獲得すること」、そして顧客を維持するというのは、「一度お客様になってくれた人と長く深くお付き合いしていくこと」です。

少子高齢化が進み、人口が減少していく日本では、これまでのように新規顧客を増やしていくことは容易ではありません。

これからは、一度お客様になってくれた人と長く深くお付き合いしていくことに注力することが大切です。

そのためには、あなたの会社や商品に共感する人を集めて、コミュニティ化していくことが重要なのです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

このところ、幸せ(ウェルビーイング)を経営理念やビジョンに掲げる企業が増えてきました。

社員が幸せであれば創造性や生産性も高いという研究結果も増えてきており、「幸福経営」を目指す企業が増えているのです。

ところであなたは、「VUCA(ブーカ)」という言葉を聞いたことがありますか。

「VUCA(ブーカ)」とは、ビジネス環境や市場、組織、個人などあらゆるものを取り巻く環境が変化し、将来の予測が困難になっている状況を意味する造語のことです。

「Volatility:変動性」「Uncertainty:不確実性」「Complexity:複雑性」「Ambiguity:曖昧性」という、4つの単語の頭文字をとって「VUCA」と名付けられました。

VUCAはもともと、冷戦終了後の複雑化した国際情勢を示す用語として、1990年代ごろから米軍で使われ始めた軍事用語だったんですが、2010年代になるとビジネスシーンでも使われるようになりました。

このような先の見通せないVUCAの時代、いま経営者の間で、古くて新しい価値観が合言葉になっています。それが冒頭でもご紹介した「幸せ(幸福、ウェルビーイング)」なんです。

例えば積水ハウスのグローバルビジョンは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」です。同社はお客様に幸せを提供するならまずは従業員が幸せにならないといけない、という考え方のもと、グループ従業員2万7千人に対して幸せの診断を実施して、社員の幸福度を高めることに取り組んでいます。

また、ロート製薬では「Connect for well-being」をビジョンに掲げ、社会のウェルビーイングに貢献することを目指しています。単に健康だけでなく、幸せのために社員が主体的に行動し、そこにやりがいや働きがいを見つけ、社内外の仲間とつながりながら、イノベーションなどを生み出すことが目的です。

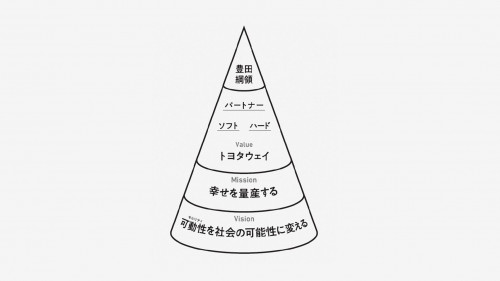

さらに世界を代表するトヨタ自動車でも、昨年新しい経営理念として「幸せを量産する」というミッションが発表されています。

●幸せの循環を生み出して、女性客を笑顔にしよう!

このように注目が集まっている「幸福経営」は、まず従業員が幸せになることで、顧客のためにイキイキと仕事ができるようになり、イノベーションが生まれやすくなる。その結果、企業収益に跳ね返り、株主や社会を幸せにし、従業員自身の生活の充実や待遇のアップにもつながる。という考え方です。

つまり、幸福の循環を生み出すことが、すべてのステークホルダーを幸せにするということに結びつくわけです。

日本の幸福学の第一人者、慶応義塾大学大学院の前野隆司教授は、①「やってみよう(自己実現と成長)」②「ありがとう(つながりと感謝)」③「なんとかなる(前向きと楽観)」④「ありのままに(独立と自分らしさ)」の幸せの4つの因子を高めることで幸福になれるという研究成果を発表され、企業の幸福経営を広める活動にも取り組んでいます。

前野先生によると、幸福度の高い社員は創造性が3倍、生産性が1.3倍高いというエビデンスも積みあがっているとのことで、今後はますます幸福経営にシフトする企業が増えていきそうです。

ただ、すぐに成果が出るというものではありませんから、長期的な戦略として幸福経営に取り組んでいくことが重要です。

女性を笑顔にするマーケティング研究会でも、幸福経営に取り組む経営者を増やして、日本中の女性を笑顔にしていきたいと考えています。