体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

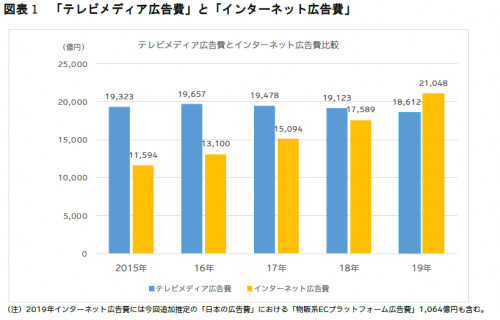

株式会社電通が発表した「2019年 日本の広告費」によると、インターネット広告費がテレビメディア広告費を超え、初めて2兆円超えとなりました。デジタルトランスフォーメーションがさらに進み、デジタルを起点にした既存メディアとの統合ソリューションも進化し、広告業界も転換の時期を迎えています。

2019年の総広告費は、通年で6兆9,381億円。不透明な世界経済や相次ぐ自然災害、消費税率変更に伴う個人消費の減退や弱含みのインバウンド消費など厳しい風向きの中、成長を続けるインターネット広告領域やイベント関連が総広告費全体を押し上げる結果になりました。

2019年(1~12月)の日本の総広告費は、新たに「日本の広告費」における「物販系ECプラットフォーム広告費」と「イベント」領域を追加推定し、通年で6兆9,381億円。なお、前年同様の推定方法では6兆6,514億円(前年比101.9%)となり、8年連続のプラス成長になっています。

媒体別にみると、「日本の広告費」は、(1)マスコミ四媒体広告費、(2)インターネット広告費、(3)プロモーションメディア広告費、の大きく3つに分類されますが、マスコミ四媒体広告費はすべて前年割れ。一方でインターネット広告費は6年連続で2桁成長となり、市場をけん引しています。

今回の発表の中で、私が注目したのは、DM(ダイレクト・メール)広告費が前年比99.0%と健闘している点です。マーケティングにおけるパーソナライゼーションが重要視される中、よりターゲティングされた人へオンタイムにピンポイントで送付するDMがさらに進化しているようです。また前年に続き、インターネット広告で取り込めない顧客を、紙のDMで取り込もうとする方法が伸長。特にECサイトの拡大とともに、紙のDMをタイミングよく的確な顧客へ送付、購買などへつなげるオンオフ統合企画は顕著な増加だったと報告されています。

デジタルトランスフォーメーションが進む社会になればなるほど、消費者の心を動かすエモーショナルな広告展開が重要になります。今後は、個人ターゲットに合わせて、アナログとデジタルを融合したよりきめ細かな広告戦略が重要になっていくでしょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

株式会社ドン・キホーテは、海外を中心としたアパレルメーカーやブランド、小売店などが大量に抱えている余剰在庫や、廃棄・焼却などの方法で処分される予定の商品などを買い付けて再販売する、オフプライス事業を開始すると発表しました。1号店は、2020年3月24日(火)に「オフプラMEGAドン・キホーテUNY大口(おおぐち)店としてオープンします。

近年、国際的に廃棄物に関する注目度が高まっているなかで、アパレル業界の廃棄・焼却処分は大きな環境問題としてクローズアップされています。アパレル業界は根本的な構造として、商品の企画・製造から販売に至る期間が長いので、毎年の流行を予測した上で、売り逃しを避けるために必要以上の商品を生産しているのが現状です。これらの商品は、通常販売に加え、セール販売やアウトレット販売などで一定量が消費されているものの、売れ残ったものは、多くの場合、廃棄・焼却処分されています。

ドン・キホーテでは、今回のオフプライス事業を廃棄・焼却処分など環境に対する社会的な問題を解決する“循環型社会を形成するサステナブルな活動”として位置付け。魅力ある商品を買い付けて、高い値引き率で販売することで、顧客に宝探しのような感覚で『ワクワク・ドキドキ』しながら、お気に入りの一点を見つけてもらうことを狙っています。

オフプライスストア1号店となる「オフプラMEGAドン・キホーテUNY大口店」は、メンズ・ レディース向けカジュアル衣料やスポーツ衣料のほか、キッズ衣料、シューズ、バッグ、アクセサリーなど、約 33,000 点のアイテムを展開。有名ブランドの商品の他、一点物や日本未発売のレア物など多数の掘り出し物も用意して、宝探しをするような感覚で買い物を楽しめる環境を提供します。オフプライス事業は、2020 年中に複数店舗を出店する計画。

このところ米国では、ブランドの余剰在庫を大幅値引きで販売するオフプライスストアが、定価販売を主体とする大手百貨店の業績を凌駕するようになっています。日本国内でもワールドが昨年9月に、子会社を通じて運営するオフプライスストア「アンドブリッジ(&BRIDGE)」の1号店を大宮市の郊外に出店。今年3月には2号店を神奈川・相模原に7日オープンしました。西大宮店はオープン(19年9月)から約半年がたち、「計画通り」で進捗。年間売上高は計画比10%増の3億3000万円を見込んでいます。相模原店の計画は年商2億円。21年3月期は3店舗の出店を計画。今後は関西圏や地方なども視野に、3年後に30店舗体制を目指しています。

低価格で割安なブランド品や一品モノを宝探し感覚で見つけることができる「オフプライス業態」。米国での成功を背景に、日本国内でも出店拡大していくことが予想されます。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

東日本大震災があった2011年は、「AKB48」や「なでしこジャパン」など、私たちに元気や楽しさを与えてくれる話題が多くの共感を集めました。一方で放射能汚染やエネルギー問題など、社会的テーマへの関心が一気に高まり、被災地を応援する「応援消費」や「エシカル消費」が新しい消費スタイルとして浸透し始めました。消費者は、商品の機能やブランドといった価値を求めるだけでなく、「自分の消費が被災地にどのように貢献できるのか」「電力不足にどのように貢献できるのか」といった消費の先にある意味を考えるようになりました。つまり消費者は、自分の消費が社会全体の幸せにどのように寄与するのかを考え始めたといえます。

さらに、ソーシャルメディアの普及で、これまで敷居が高いと思っていた企業や有名人との距離が一気に縮まりました。その結果、お気に入りの商品や企業に「いいね」を表明したり、自発的に好きな企業を応援するサポーターがどんどん増えていきました。

当時の調査結果を見ても、「今後、商品の購入代金の一部が被災地や子供などに寄付される商品を購入したい」「モノを買うなら、社会貢献している企業から買いたい」「自分にできる社会貢献を考えたい」と答えた人が大幅に増加。また、「エコや省エネを考えた住まいづくりをしたい」「LED電球を使いたい」といった環境保持に関心を持つ消費者も8割以上を占めていました。(ベルメゾン生活スタイル研究所調べ)

東日本大震災は、消費者がモノやサービスの社会的価値を認識する契機となりました。9年経った現在、環境保持や食品の廃棄ロス問題など社会課題に対する関心はいよいよ高まりつつあります。企業はすべてのステークホルダーと一緒になって持続可能な未来を創ることに努め、消費者から尊敬される存在を目指していかなければいけません。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

東日本大震災では、日常の大切さや身の丈の幸せのありがたさに改めて気付かされました。当時の調査結果を見ても、これから重視していきたい過ごし方で最も多かったのが「家族の絆・愛情を大切にする生活」次いで「ゆとりを大切にする生活」「健康を大切にする生活」「快適を大切にする生活」が続きました。(ベルメゾン生活スタイル研究所調べ)。

震災から9年経った今も、日常の幸せを重視する生活スタイルは健在です。家族との時間を大切にするために、「記念日を大事にする」、「家族そろってキャンプやバーベキューを楽しむ」といったスタイルが定着してきました。また、ゆとりある生活を大切にするために、「時短家電や時短食品を取り入れる」、「家でコーヒーや紅茶などお茶の時間をゆっくり楽しむ」人が増えています。健康を大切にする生活では、「ヨガやストレッチでストレスを上手に発散する」、「体の酸化や老化の予防を心掛ける」といった前向きな取り組みが根付いてきています。そして、快適を大切にする生活では、「整理整頓をしてモノは増やさない」、「必要がないものはできるだけ捨ててシンプルに暮らす」ことが浸透してきました。

そして今、私たちはコロナウィルスの影響で普段の当たり前の生活もままならない日常を余儀なくされています。

今回の経験で、日常の幸せを大切にしていく流れはますます加速していきそうです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

東日本大震災から丸9年が経ちました。当時を振り返ると、宅急便1個につき10円を寄付する活動で多くの共感を集めた運送会社、時短や節水、節電にも役立つすすぎが1回でOKの洗濯用洗剤の発売、収穫や育てる楽しみに加えて節電にもつながったグリーンカーテン、「上を向いて歩こう」「見上げてごらん夜の星を」という曲をワンフレーズずつリレーしたCMなど、本来の機能や役割に加えて、社会や未来のために役立つ価値を提供する商品やサービス、企業メッセージに注目が集まりました。

それまであまり顕在化していなかった社会貢献意識や利他心が芽生え、商品やサービスを選ぶ基準として「社会的価値」を重視する消費者が増えていくきっかけになったのが東日本大震災です。

機能性やデザイン、価格やお得感、ブランドや知名度といった従来からの選択基準をベースにしながらも、「省エネ」や「環境保持」「安心・安全」「困った人を応援する」といった社会価値を重視するエシカルな消費スタイルは年々浸透してきています。

それに伴って、企業の「理念」や「SDGsへ取り組み」「社会課題の解決」などに共感できるかどうかということが、消費者が商品やサービスを選ぶ基準のひとつになってきました。

一方で、年々進化するスマートフォンやスマートスピーカーなど、新たな楽しさや発見・体験を提供する商品にも共感の連鎖が生まれ、新しい市場を創造しています。

例えば、アップルは、長期を見据えて私たちの生活がどんどん良くなり、楽しくなる製品やサービスを生み出して、企業と個人の幸せな関係を育んでいます。

また、アマゾンも日々サービスの質を向上させ、またプライム会員向けのサービス内容をこれでもかと充実させることで、アメリカでの会員数は1億5000万人以上と驚異的な規模に成長しています。

つまり、これからの時代は企業と消費者との長期的な絆づくりがますます重要になってきます。そして絆づくりの核になるのは、消費者の企業に対する「共感」です。企業理念に対する共感、商品やサービスの対する共感、社会貢献に対する共感など、企業はあらゆるステークホルダーと一緒になって共感の輪を広げていくことが繁栄の条件になります。

企業と消費者の相思相愛の関係づくりこそ、サスティナブルな企業経営の根幹をなすのです。