体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

2017年度のユーキャン新語・流行語大賞トップ10にも選ばれた話題の言葉「睡眠負債」。睡眠負債とは、睡眠不足が借金のように積み重なってあらゆる不調を引き起こす状態のことをさします。日本は睡眠負債大国と呼ばれています。事実、平成29年の厚生労働省「国民健康・栄養調査」によると、20歳以上の平均睡眠時間は6時間未満がなんと約4割。同調査で「睡眠で休養が十分にとれていない」と答える方もここ数年で右肩上がりに増えています。睡眠負債が蓄積すると、免疫力が下がって風邪をひきやすくなったり、肥満や高血圧などの生活習慣病のリスクも高まったり、肌の保湿力が悪くなったり、精神面でもうつになりやすいと言われています。また、死亡リスクが高まるといった報告もされています。

睡眠に対する関心は日本だけでなく、欧米でも高まっているようです。米国では、消費者が睡眠の重要性について気づき始めており、良質な睡眠への投資を惜しまなくなっているという報告もあります。いびきを止めてくれるベッドやマットの温度調節をしてくれるアプリなど、「スリープ・テクノロジー」も注目されています。

ちなみに世界のマットレス市場は2016年の263億ドル(約2兆8000億円)から2021年には368億ドル(約4兆円)に拡大するという調査報告もあり、多くの起業家や投資家が伸長市場として関心を寄せています。

そんな背景のもと、2014年にアメリカで誕生したのが、マットレス販売の「キャスパー(CASPER)」です。キャスパーは、このところ話題になっているD2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー)ブランドとしてスタート。D2Cとは、ネット起点で顧客とガッチリつながってモノづくりするECが主販路のブランドのことで、日本国内でも次々に誕生しています。

今回は、2020年1月、D2Cブランドとして初めて上場を果たしたキャスパー成長の戦略について分析していきたいと思います。

① 「寝具選びは面倒」というインサイトに注目

アメリカだけでなく私たち日本人でも、ベッドやベッドマットレスを購入するのは重労働です。百貨店やショールームに足を運び、マットレスの硬さや寝心地を確かめて購入する人が多いと思いますが、短時間の試用では、自分の体や眠っている時の姿勢に合っているのかは、なかなか見極めることができません。また、品質や値段も幅広く、どれを選んだらいいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。その結果ショールームの担当者の言いなりなってしまったり、買った後で後悔したりといった経験をしている消費者が多数存在していたのです。キャスパーは、このマットレス選びの面倒さを解決したいという消費者インサイトに注目。2014年にローンチしたベンチャー企業です。

② 高品質・低価格なマットレスを実現

キャスパーは、それまでのサプライチェーンや製造工場を見直し、小売店やショールームを介さない直販モデルを採用。4層のフォーム素材を使用して高品質で低価格なマットレスを開発することに成功しました。柔らかいのに体をしっかり支えてくれるベッドマットレスは、高級メーカー「テンピュール・ペディック」の製品よりはるかに安く、節約志向のミレ二アル世代の心をつかんで大ヒットしました。スタートから1年半くらいは1種類のマットレスのみの販売でしたが、現在はマットレス、シーツ、ベッドフレーム、犬用ベッドなど27種類を展開。マットレスは500ドル(約55000円)~950ドル(約10万円)と米国内では買いやすい価格に設定しています。

③ 購入時の心理的障壁を取り除くマーケティング施策

オンラインのみでの販売でスタートしたキャスパーは、購入時の心理的障壁を取り除くために3つの大胆なマーケティング施策を導入しました。一つ目は返品が自由にできる「100日間トライアル」、もう一つが「10年間保証制度」、さらに高層階や入り口の狭い部屋でも簡単に納入できる「冷蔵庫サイズのボックス」の開発。これらのマーケティング施策によりユーザー層を次々に拡大。特に、所得レベルが高くても財布の紐は固く、品質は求めるがコストはかけたくないと考えるミレ二アル世代に支持されて徐々にファンを増やしていきました。

④ ユーザーの意見を取り入れて進化させるプロダクトスタイル

D2Cブランドの強みは、ネット起点で顧客とガッチリつながってモノづくりできることです。キャスパーもユーザーからのフィードバックを取り入れたプロダクト改善スタイルを構築。一度売ったら終わりではなく、ユーザーと共により良い製品に進化させる取り組みが高い顧客満足度を生み出しています。また、ユーザーを招待してプロトタイプの試用イベントを実施したり、睡眠に関して熱心なユーザーをエバンジェリストとしてコミュニティ化したりといったといったファンづくりマーケティングにも注力。その結果、Facebookは66万人、Instagramは16万人、Twitterは11万人とSNSフォロアー数も年々増加しています。

⑤ D2C型店舗の展開とリテールパートナシップの展開

創業から約6年。現在はアメリカとカナダで60店舗を展開。今後は200店舗まで展開する計画です。また、Amazon、コストコ、ターゲットなど18のリテールパートナーと契約を結び顧客との接点を拡大。オンラインプレゼンスの向上にも取り組みながら、オンラインとオフラインを融合させたビジネスモデルに進化させています。

⑥ ユニークなお昼寝体験サービス

店舗によっては、ウエブ予約制のお昼寝スポットを併設。キャスパーのマットレスや寝具で45分間、お昼寝や瞑想ができるというサービスです。受付でおしゃれなパジャマや洗顔料を受け取り、更衣室で着替えて指定された個室へ。終わった後はコーヒーやミネラルウォーター、軽いスナックも楽しめます。価格は25ドル。お試し体験を通してユーザーエクスペリエンスを高めることにも積極的に取り組んでいます。

⑦ 「キャスパー・ラボ」では、最新テクノロジーで新製品を開発

サンフランシスコには、キャスパーが製品をテストするために作った「キャスパー・ラボ」を設置。眠りに関する様々な研究が行われています。直近では、良質な睡眠をコンセプトにしたスマートライト「Glow」を開発。アプリで設定したスケジュールに従って暗くなったり明るくなったりするだけのシンプルなライトは、キャスパーが目指す多感覚的な睡眠体験を提供する始まりの商品と位置付けています。今後は、テクノロジーを生かして「心地よい音楽が流れる柔らかいスピーカー」や「温められる重みのある枕」「心安らぐ複数の種類の香りを放つアロマディフューザー」「足を温めるフードパッド」など、これまでの眠りを変えるイノベーティブな商品を生み出していく計画です。

⑧ キャスパーは「眠りを売る」ライフスタイルカンパニーへ

キャスパーの上場資料では自社を「スリープ・カンパニー(睡眠の会社)」と位置付けています。最近ではYouTubeやSpotify、Instagramで「Casper Sleep Channel」という睡眠に関するコンテンツもスタート。眠りを誘う製品でユーザーの寝室を埋め尽くすライフスタイル企業として、新たな成長が見込まれています。

以上、アメリカのD2Cブランドの草分けといえる「キャスパー」のマーケティング戦略について、さまざまな観点から見てきました。特筆すべきは、「ユーザー視点」つまり「顧客ファースト」の思想が根幹にあるということです。アマゾンの成長の根幹にも「顧客ファースト」の血が脈々と流れています。ユーザー視点に基づいた商品やサービスの開発こそが、これまで以上に豊かで楽しいライフスタイルを創造します。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの影響で、リーマンショック時以来の非常事態になっています。一日も早い終息を心から願うばかりです。

ところで、2008年のリーマンショック時、私はベルメゾン生活スタイル研究所の主任研究員として、女性生活者を対象にした定量調査や定性調査を通じて、彼女たちの意識や価値観の変化を調査・研究していました。

その中でみえてきたのは、景気低迷をネガティブに捉えるのではなく、むしろ情報収集力や判断力、行動力を発揮しながらポジティブに節約や生活改善に取り組んでいる女性の姿でした。

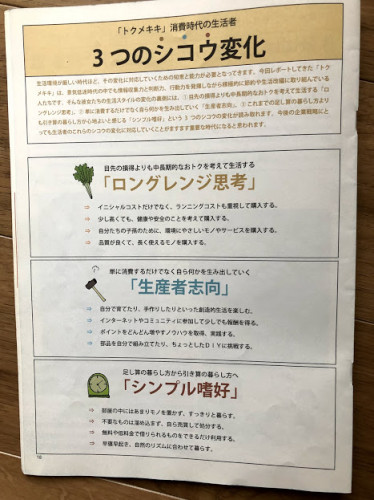

そして、様々な調査・研究から3つのシコウの変化が明らかになりました。

まずひとつ目が、目先の損得よりも中長期的なおトクを考えて生活する「ロングレンジ思考」です。具体的には、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも重視して購入する。少し高くても、健康や安全のことを考えて購入する。自分たちの子孫のために、環境にやさしいサービスを購入する。品質が良くて、長く使えるものを購入する。という行動変化です。

そして二つ目が、単に消費するだけでなく自ら何かを生み出していく「生産者志向」です。

具体的には、自分で育てたり、手作りしたりといった創造的生活を楽しむ。インターネットやコミュニティに参加して少しでも報酬を得る。ポイントをどんどん増やすノウハウを取得、実践する。部品を組み立てたり、ちょっとしたDIYに挑戦する。といった行動変化です。

最後の三つ目は、足し算の暮らし方から引き算の暮らし方へという「シンプル嗜好」です。

具体的には、部屋の中にはあまりモノを置かず、すっきり暮らす。不要なものは溜め込まず、自ら売買して処分する。無料や低料金で借りられるものをできるだけ利用する。早寝早起き、自然のリズムに合わせて暮らす。といった行動変化です。

その後2011年には東日本大震災が起こり、新たに「つながり指向」が加わりました。

これらの、「ロングレンジ思考」「生産者志向」「シンプル嗜好」「つながり指向」は、10年後の現在でも、女性生活者の価値観となって根付いており、様々な消費行動に影響を及ぼしています。

現在私たちの生活に重くのしかかっている新型コロナウィルス問題も、グローバル化の今後、国の在り方、企業経営の在り方はもちろん、私たちの働き方の在り方、健康で安全・安心して暮らせるライフスタイルの見直しなど、様々な課題が突きつけられています。

だからこそ、「Change=変化」を「Chance=好機」ととらえ、「Challenge=挑戦」していくことが重要ではないかと思います。世界的に非常事態ではありますが、3つの「C」で地球の未来を拓いていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

株式会社ビームスは、2020年4月10日(金)より、多様な結婚式に参列する女性たちへ向けて、ドレスやメイク、ヘアアレンジも含めたトータルコーディネートを提案するオンラインサービス<BEAMS SALON(ビームス サロン)>をスタートすると発表した。

<BEAMS SALON>は、結婚式に参列する女性たちへ向けて、ドレスやアクセサリー、バッグやシューズをBEAMSの品揃えの中から再編集し、ウェブサイトコンテンツを通して提案するサービス。各コンテンツで扱うアイテムは<BEAMS SALON>のサイトからリンクするBEAMS公式オンラインショップで購入することができる。また、コーディネートだけでなく、ヘアスタイルやネイルのティップスも合わせて発信する。

自分たちらしい挙式を望む新郎新婦による自由なスタイルの結婚式が増加し、「何を着たらいいのかわからない」と悩む女性が増えているということに着目したソリューションサービスだ。

サイトでは、ドレスを選ぶ基準や今知りたい情報といった女性たちのインサイトも意識し。また、<BEAMS SALON>ではオリジナルブランド<JOIÉVE(ジョエブ)>も同日に発表。BEAMSから再編集した商品ラインナップに加えて紹介する。

ファッションビジネスの究極の目的は、ファッションを通じて、すてきな人を増やしていくことであり、強いて言えば、一人ひとりのお客様の素晴らしい人生を創造することだ。

書店を覗いて見ても、着こなしに関する指南書がたくさん並べられており、どう着こなせばいいのか悩んでいる女性が多いことが推察される。

今後は、ビームスに限らず、アパレル各社が女性の着こなし力を応援するコンテンツの強化にどんどん取り組んでほしい。すてきな日本女性を増やしていくことが、今の日本のファッション産業に求められていることだ。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には様々な悩みがありますが、働く女性にとって「明日、何着ていこう?」という悩みは普遍的で永遠の悩みといっても良いと思います。

「いつも同じ服を着ていると思われたくない」「洋服はたくさん持っているはずなのに、今日も着ていく服がない」「何を着ていけばいいか迷う・・・・」などなど、手持ち服をどう着回せばよいのか?は多くの女性特有の悩みです。

ある調査によると、「日本女性のクローゼットの70~80%が稼働していない」という結果もあります。本屋に行くと、コーディネイトの指南本ずらりと並んでいますが、それだけ需要があるということですね。

そんな日本女性の「着回し力」を応援するファッションアプリ「XZ(クローゼット)」が多くの女性から支持を集めています。開発したのは、2014年に創業したファッションテック企業、株式会社STANDING OVATION(スタンディングオベーション)です。

ユーザーが自分の持っている服や靴、バッグやアクセサリーなどの写真を「XZ」に登録すると自分の手持ちアイテムが組み合わされて、AIによってコーディネイト提案されるというもの。ユーザーの膨大な手持ち服=タンス在庫をデータ化することで、世界に類を見ないオンラインクローゼットを実現しました。

現在の手持ち服の登録データは1700万点、アプリは110万ダウンロードを突破、着回しコーディネイト作成数は300万点と、タンス在庫の着回し提案サービスは多くの女性から支持を得ています。

AIによるシステムとしては、最新のファッションコーディネート画像(ショップ店員のスナップ画像)を取得し続け、画像解析でアイテムごとに画像を分解し、教師データとして登録。そのコーディネートデータを手持ち服データを組み合わせて、最新のコーディネート画像を提案するという仕組みです。

今後は、ユーザーの好みや体型などを加味した「パーソナライズ」提案の実現を目指していくほか、ECやリアル店舗とも連携したサービスを展開する計画です。

ファッションビジネスの本質は、「人の心やファッションへの感性をとらえ、個人のパーソナルなニーズを満たすこと」といえます。AIによって、人、特に個人としての顧客の動きをとらえることができれば、個人の好みやニーズをより精度高く把握することができます。

AI活用による新しいビジネス展開は、まだまだ始まったばかりですが、今後はAIという大きなチャンスをどう活用できるかが、企業の、ひいては日本のファッションビジネスの未来を決めるといっても過言ではないと思います。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウィルスの影響で、消費者のライフスタイルや消費の面で大きな変化が生まれています。3月以降、成長力が鈍化していたドラッグストアやホームセンター、コンビニエンスストアが売上を伸ばす一方で、国内百貨店の売上は軒並み30~40%減少。また、観光地やレジャー施設からは人影が消え、居酒屋やレストランからも消費者の足は遠のいています。いわゆる不要不急の消費は厳しい状態が続いており、消費者も厳戒態勢を余儀なくされていることがわかります。

また、新型コロナウィルスの感染拡大により、大人も子供も家で過ごす日々が続いていて、人びとの生活パターンやライフスタイルが大きく変化しています。それに伴って、家事や育児で外部の人の手を借りる人や新たに便利グッズを買う人など、従来とは異なる消費の波が生まれてきています。例えば、子供の学習用ドリルや運動不足解消のためのトランポリン、料理の作り置きや育児を代行してもらうシッターサービスなどが売上を伸ばしています。

東日本大震災後もそうでしたが、社会の変化やデジタル技術の進化は、人びとの価値観を大きく変えるきっかけとなり、消費者の行動にも大きな影響を及ぼします。今回の新型コロナも、市場や働き方でデジタル化を加速させることは間違いありません。

テレワークなど、ネットを使って代替できるものへのシフトが劇的に進む一方で、家族で楽しむアウトドアや友人と一体感を味わうライブのエンタメ、リアル店舗での対話を通してのショッピングなど、アナログなワクワク感への興味や関心が再評価されていくのはないでしょうか。

新型コロナ後の消費者心理は大きく変化することが予想されます。今の内から、変化を先読みして柔軟に対応していきましょう。