体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ④巻き込む力

ひとクセ、ふたクセある個性豊かなメンバーが、それぞれの才覚を発揮しながら力を合わせて課題解決に挑み、時に奇跡を起こす。近ごろ話題の刑事ドラマや医療ドラマさながら、私たちの社会でいま注目されているのは、「チームで働く」ということ。画一化した価値観や、縦割り組織の上下関係でものごとを進めるのではなく、フラットな人間関係でお互いの強みを活かしあう「プロジェクト型」のワークスタイルが増えています。

そんな中で必要になるのは、自分の思いを伝えると同時に、メンバーの意見にも耳を傾けながら、みんなでよりよいソリューションを生み出そうとする力。

強制ではなく、対話を重ねて生まれる共感や支持を背景に、周囲を味方につけて巻き込んでいくのは、女性の得意とするところです。

オンリーワン世代のフラットな空気から生まれた「巻き込むチームづくり」。女性が得意な共感型コミュニケーション力がプロジェクトを成功に導きます。

●巻き込み力のある人の7つの特徴

1.大きい目標を掲げている

2.考え方や言動が一致している

3.弱さを見せられる強さがある

4.異常時でも冷静に動ける

5.他人のために一生懸命になれる

6.他人からの信頼が厚い

7.根が明るくて愛嬌がある

みなさんこんにちは。女性を笑顔にするマーケティング研究会の和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ③はぐくむ力

1986年に施行された男女雇用機会均等法から30年以上。女性の社会進出が進んだとはいえ、今もなお女性管理職の占める割合が少ない日本。昇進や仕事の成功を追い求める、いわゆる「バリキャリ」に比べ、プライベートを優先したいと望む女性が多いのも事実です。

けれど、企業のマネジメント層に女性が増えることは、多様性を受け入れる企業文化をはぐくみ、大きく成長させることにつながります。長時間労働や同質化がつきものだった旧来の男性社会のあり方に風穴をあけ、柔軟な発想で人を活かしてチャンスを与え、励まし、伸ばす。そんな女性リーダーの背中は、私たちの希望です。

女性リーダーが珍しかった時代や分野において、立ちはだかる困難にひるむことなく、先陣切って男性社会に飛び込んで来た女性たち。部下を育て、後に続く女性たちに道を拓いてきた女性も数多くいます。子供を産み、育てるDNAが今日に伝える「はぐくむ」本能、女性にしかない母性や包容力が、人を育て働きやすい職場を生み出します。

●日本の女性管理職比率は16年時点で12.9%。米国の43.8%、フランスの32.9%に遠く及ばない

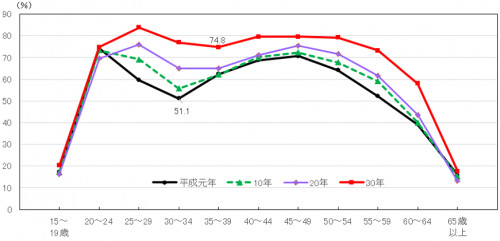

総務省が2019年6月30日に発表した2019年6月の労働力調査では、女性の就業者数が初めて3000万人を突破したことがわかりました。女性が出産や育児で仕事を辞め、30代を中心に就業率が下がる「M字カーブ」が解消してきたことが主因です。35~39歳女性の労働力率は76.7%となり、過去最高に近い水準に。1999年は30~34歳の労働力率が56.7%、35~39歳は61.5%と、どちらも今より10ポイント以上も低かったものの、現状は30代の労働力率が大きく上昇し、欧州のような台形に近づいています。

総務省労働力調査より

男女合わせた就業者は6747万人となり、前年同月比で60万人も増加。増加分の9割近くが女性。人口減少が進むなかで女性の労働参加は安定した経済成長に欠かせませんが、課題も残ります。

その1つは非正規が多いことです。女性の雇用者のうちパートら非正規労働者が55%を占め、男性の2倍以上になっています。

一方、正社員でも能力のある女性が活躍できる機会をいかに増やしていくかという課題があります。労働政策研究・研修機構によると、及びません。東京商工リサーチの調査(18年)では、上場企業3490社のうち女性役員がいない企業は60%を超えています。

女性が働きやすいように仕事と家庭を両立できる環境をつくり、性別や働き方にかかわらず能力や成果を適切に評価することが現在の日本の課題です。さらに付加価値の高い仕事にシフトし、主要7カ国で長く最下位の労働生産性を高めていくことが息の長い経済成長に必要不可欠な条件といえます。

●ジェンダーギャップ指数は153カ国中で現在121位。

世界経済フォーラムが2019年末に発表した「ジェンダー・ギャップ指数」を見ると、153カ国中で日本は現在121位。18年の110位から順位を落としています。この指数は社会で女性が活躍している度合いを測る尺度の一つ。日本は歴代首相に女性がいないことや、閣僚レベルや企業の経営幹部に女性が少ないことも、低いランキングの一因となっています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ②ありのままの力

2014年世界中で大ヒットした映画「アナと雪の女王」。この主題歌も人気の一翼を担ったようです。歌詞の中に出てくる「ありのまま」ということば。「ありのままで自分を信じる」ことのメッセージに、多くの女性たちが共感を覚えました。

息苦しく、ストレスもたまりがちな今の世の中。働く女性にとっては、男性社会の中でがまんすることも多く、自分らしさや素直な意見を出せない場面もあるようです。そこで「そのままで大丈夫」「素直になればいい」と言ってもらいたい気持ちが「ありのまま」ということばに惹きつけられたのでしょう。

このような世の中でも、すでに「ありのまま」の力を発揮している女性もたくさんいます。女性は日常の不便や不満をキャッチしやすく、それを商品開発に活かしやすいのも事実です。そんな女性ならではの新しい観点や生活実感からヒット商品も多く生まれています。

●女性が開発した商品の例

新型「ノート」(日産自動車)

他社勤務や専業主婦を経験した女性が商品企画責任者を務める。後部ドアが大きく開き使い勝手がよい。

プラス糀シリーズ(マルコメ)

20代を中心に若手女性が開発。スープやジャムで「糀」を手軽に摂取できる

プロテカ ラグーナライト(エース)

入社1年目の女性がデザインを担当。重量が従来より4割軽い

キリンフリー(キリンビール)

マーケテイング部の女性が開発を主導。ドライバーや妊婦、授乳中の女性などに普及し新たな市場を開拓。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ①おもてなしの力

2020年東京オリンピック招致活動で日本のプレゼンテーションの核となったのが「お・も・て・な・し」。それは訳されることなく日本語のまま世界中の人々に届けられました。

祖母や母から教えられてきた周りへの思いやりや助け合いの精神は、日本女性が昔から自然に持ち備えてきたものです。

「おもてなし」の語源は「モノを持って成し遂げること」相手のことを想い、心を込めて準備したり、配慮すること。奥ゆかしい日本女性はおもてなしをしたことすら相手に感じさせません。

その精神は昨今、接客業に限らず、さまざまな業界で働く女性によって応用されています。形だけのサービスも過剰なサービスもいらない時代。相手の気持ちを上回る、ひとさじのおもてなしの力は、これからの企業のあたたかな体温になるでしょう。

相手に対する心遣いの5段階

① モラル

「道徳」「倫理」「良識」のこと。時代に関係なく人間本来の善悪の判断を伴う感性ともいう。

② マナー

行儀作法のことで相手に不快感を与えないための最低限のルール

③ サービス

奉仕する、仕えるという意味で主従関係があり、対価が発生する。

④ ホスピタリティ

思いやりの心をもって、その場やその時間、その人に応じた最善の配慮をする。

⑤ おもてなし

最上級の目配り、気配り、心配りでさらには相手にそれを感じさせない奥ゆかしさを持つ。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

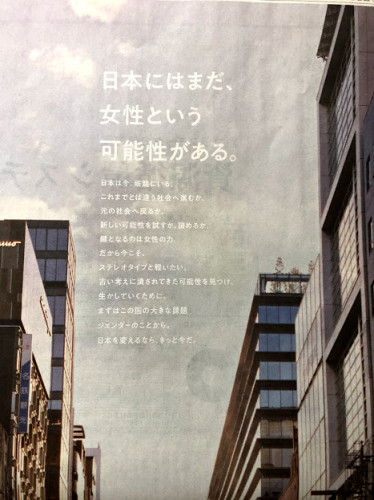

本日2020年5月15日付の日本経済新聞に

「日本にはまだ、女性という可能性がある」

というキャッチフレーズで15段広告が掲載されていました。

「日本は今、岐路にいる。

これまでとは違う社会へ進むか、

元の社会へ戻るか。

新しい可能性を試すか、諦めるか。

鍵となるのは女性の力。

だから今こそ、

ステレオタイプと戦いたい。

古い考えに潰されてきた可能性を見つけ、

生かしていくために。

まずはこの国の大きな課題

ジェンダーのことから。

日本を変えるなら、きっと今だ」

そして下段では「ステレオタイプを壊せ。NIKKEI UNSTEREOTYPE ACTION」と締めくくられています。

「ステレオタイプ」とは、デジタル大辞泉の解説によると『 行動や考え方が、固定的・画一的であり、新鮮味のないこと。紋切り型。ステロタイプ。「ステレオタイプの批評家」』

と書かれており、まさに今の政治や大企業に見られる官僚型の考え方と言ってよいと思います。

先日のブログ「新型コロナで女性リーダーの対応力が際立っている理由」http://womanmarketing.net/info/3255703でも書かせていただいたように、今回の新型コロナの対応に当たって、台湾、ドイツ、ニュージーランド、フィンランド、アイスランドなどの女性指導者の国は、現時点で新型コロナウイルスへの対策が一定程度奏功していることで注目されています。

私はその中で、「女性だけが持つ子供を産み、育てるという「母性」が、直観的にウイルスの危険度を察知し、人の命を救うために何が重要かを判断させたのではないかと思います。

男性リーダーはとかく理性で判断する傾向が強いので、人の命を救うことが大切だとは思いながらも、経済的なことを含めてバランスで考えてしまいがちです。それゆえ、判断が遅れたり、決断が揺れたりしているのではないでしょうか。

それに対して女性リーダーは「命を救う」という目的に対して、すべてを総動員させてまっしぐらに取り組んでいるように見えます。そして、その愚直な想いや行動力がまわりの共感を呼び、多くの関係者を巻き込むことで成功しているのではないかと思うのです。

古来から引き継いできた女性の子を産み育てるというDNAは、今回のような有事の時こそ「腹の据わった」行動として発揮されるのではないでしょうか。」

と女性リーダ―の対応力が際立っている私見を述べさせていただきました。

今回ご紹介した「日本にはまだ、女性という可能性がある」という広告には大いに共感しました。広告主のアフラック、MS&ADインシュアランスグループ、損保ジャパン、東京海上日動、POLAの各社さん、ありがとうございます。

私は「女性たちから未来は生まれる」を合言葉に、NIKKEI UNSTEREOTYPE ACTIONに参加していきたいと思います。

明日からは、私が考える日本を変える5つの女子力について紹介していきます。