体験消費時代のマーケティングヒント

先日の日本経済新聞に「居酒屋は負けない(2)「地元の社交場」古豪の流儀 養老乃瀧、常連と作る新たな接客という記事が掲載されていました。

その中から、小さな会社にも役立つブランディングのコツを整理して紹介します。

・養老の滝は、1980年代のバブル景気とともに居酒屋業界をけん引し、「御三家」とも呼ばれた居酒屋老舗である。

・店舗数はピークの90年代前半に約1800店まで達したものの、バブル崩壊後は400店舗にまで縮小。現在は、規模こそ縮小したものの地元の常連客が集う社交場の役割を果たし続けている。

・取材した「養老乃瀧千歳烏山南口店」(東京・世田谷)は、養老乃瀧のフランチャイズチェーン(FC)店として81年に開業し、客全体の9割を常連が占めている。午後7時で大部分の客はすでに「できあがった」様子で、店内は多くの客でにぎわっている。

・養老の滝は、高度経済成長期の脱サラブームをきっかけに店数を増やした名残からFC店が全体の7割を占める。FC店オーナーと常連との付き合いは濃い。根底には「地元に愛される店でなければ生き残れない」という創業以来受け継がれてきた考え方がある。

・千歳烏山南口店を切り盛りする高塩洋店長(51)はアットホームな空間づくりを心がける。養老乃瀧の定番料理はほとんど置かず、マグロ納豆などの独自メニューを並べ、店内では常連客のお気に入りの演歌を流す。

・高塩店長は17歳のときに居酒屋でアルバイトをしたのをきっかけにこの世界に入った。数十年にわたって客とのコミュニケーションを欠かさず、信頼関係を築くことを常に心がけた。「足を見ればどの客かすぐにわかり、注文前にいつもの料理を準備する。こんな関係を大事にしたい」(高塩店長)

・客の一人も「みんなすぐ仲良くなれる。親戚の家にいるようなもの」と店への愛情もにじみ出る。

いかがでしたか。「地元に愛される店でなければ生き残れない」という創業以来受け継がれてきた考え方をベースに、数十年にわたって客とのコミュニケーションを欠かさず、信頼関係を築くことを常に心がけてきた高塩店長。

アットホームな空間づくり。独自メニュー作り。BGMは常連客のお気に入りの演歌など一貫して顧客から愛されるお店作りに取り組んできました。その結果、「親戚の家にいるようなもの」という言葉が出るくらい、お客様から愛されていることがわかります。

常連客=ファンが9割。企業とお客様に相思相愛関係を築いている養老の滝には、新型コロナウイルス危機をしぶとく生き抜くヒントや小さな会社が学べるブランディングのコツが隠されています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

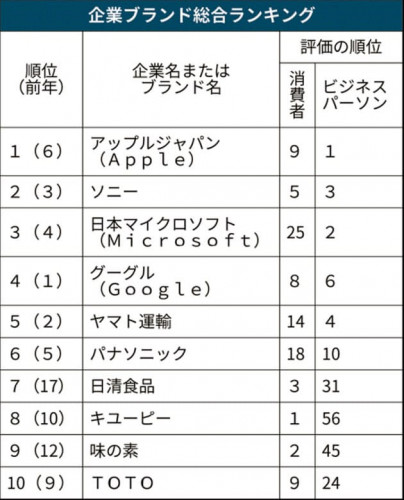

こちらは、株式会社日経リサーチという会社が、消費者とビジネスパーソンという2つの視点から、国内有力企業のブランド力を多角的に評価・分析している「ブランド戦略サーベイ」 2019年版の調査結果です。この調査は、各業種の代表企業600社(ブランド)を対象に、2019年6~7月にインターネットで調査したものです。回答者は消費者4万7264人、ビジネスパーソン4万6284人で、1社あたりでは消費者約790人、ビジネスパーソン約770人でした。調査ではブランド知覚指数(Perceptual index)のベースとなる評価5項目に基づいて消費者の知覚指数とビジネスパーソンの知覚指数を算出。これを統合して総合知覚指数のスコアを導き出しています。

消費者向けの主な評価項目は、①自分にとってどの程度必要と感じるかという「自分必要度」②他の企業とは違う独自性を感じるかという「独自性」③その企業にどの程度愛着を感じるかという「愛着度」④どの程度他の企業と価格の差があってもその企業の商品・サービスを購入したいかという「プレミアム」⑤どの程度他の人に薦めたいかという「推奨意向」の5つです。ビジネスパーソン向けの調査では、消費者向けの①の項目が仕事にどの程度役立つかという「ビジネス有用度」に、③の項目がその企業で働きたいかという「企業魅力度」に変わります。

では調査結果を見ていきましょう。

1位は前年からランクアップした「アップル ジャパン(Apple)、2位は「ソニー」、3位は「日本マイクロソフト(Microsoft)」4位はグーグル(Google)5位は「ヤマト運輸」、以下「パナソニック」「日清食品」「キユーピー」「味の素」「TOTO」と続きます。

ランクインしている企業はいずれも、認知度が高いばかりでなく、長期的に業績が好調な企業ばかりです。

では、ブランド力が強い企業はなぜ好業績になるのでしょうか。

みなさんがひとりの消費者として、何かを買ったりサービスを利用する場面をイメージしていただくとわかりやすいと思います。

まず一番目の理由が「強いブランドになると、競合他社の商品ではなく、自社の商品を選択してくれる」ということです。ブランドは同点のときの勝ち負けを決める「タイブレーカー」とも言われています。同じ価格と品質であれば、消費者はブランド力の強い商品を選ぶ傾向があります。いわゆる「数量プレミアム」と呼ばれる現象です。

そして3番目の理由として、「強いブランドは消費者のリピート購入をもたらす」ことがあげられます。たとえば、マヨネーズを買う場合、ほとんどの人が「キューピー」か「味の素」どちらかを継続して選んでいるのではないでしょうか。つまり、ブランド力の強さは、リピート顧客の多さに結びつくわけです。人口や消費支出が増えない成熟社会の今日、単純に顧客を増やそうという発想ではマーケティングは成功しません。21世紀のマーケティングは「絆」がキーワードです。大切なのは、顧客との絆を強くすること。ひとりひとりのお客様に何回も繰り返し買っても売らうことです。強いブランドは、お客様との絆、すなわち「顧客ロイヤリティ」を高めてくれます。

4つ目の理由として「強いブランドは、顧客が顧客を呼ぶ」ということがあげられます。ブランド力が強くなると、既存顧客が口コミによって友達や知り合いにそのブランドの魅力を発信してくれます。これによって、顧客が顧客を呼ぶというメカニズムが作用し、自然に顧客が増えていくというコトになります。特にインターネット時代では、良い評判も悪い評判もSNSですぐに拡散するため、強いブランドとは言え決して安心してはいられません。

さあ、あなたの会社も強いブランドづくりに向けて一歩を踏み出していきましょう。

21世紀は、ブランドづくりの時代と言われています。「モノ」中心の時代は終わり、「良いモノを作れば売れる」という時代はもはや過ぎ去りました。成熟社会といわれる今日、世の中にはモノがあふれています。モノづくりのレベルはどんどん上がり、品質の良い商品を提供できる会社は今やそこら中にあります。

たとえば、イギリスの「ダイソン」という掃除機メーカーがあります。今では誰もが知る掃除機「ダイソン」ですが、1998年に日本に進出したときの認知率はほとんどゼロ。しかしながら、2004年日本向けの小型軽量商品を発売した際、コマーシャルの最後で「ダイソン。吸引力の変わらない、ただひとつの掃除機」。とナレーションで締めくくったところ、爆発的に売れるようになります。

当時の掃除機のCMといえば、可愛い奥さんが出てきて使いやすさをアピールする内容が定番でしたが、このダイソンのコマーシャルでは、掃除をする姿など一切出てきません。新商品の画像と機能を説明するだけで、最後は、皆が気にもかけていなかった「吸引力」という言葉で締めくくられ、女性のこころをつかんだわけです。

「独創的で先端的なイメージ」「高級、高性能、憧れ」「CMが印象的」「技術力がある」「独特の形の掃除機や扇風機など、一目見てこのブランドだとわかる特徴的なデザイン」「すごい吸引力の掃除機のイメージ」「独自品質で高性能なブランド」「未来型の家電」「個性的な商品を開発する会社」「死ぬほど吸い込む掃除機」「斬新なデザイン」といった声が帰ってきました。

こちらも同じように10人の女性に質問したのですが、ほとんどの女性が「何もイメージが浮かばない」という回答でした。私も全く同じで、「まあパナソニックだから平均以上かな」くらいのイメージしか浮かびません。

つまり、消費者を動かす力は、「モノ」から「ブランド」へと大きくシフトしており、お客様から選ばれるためには、モノづくり志向からブランド作り志向へと発想を転換しなければなりません。そしてモノを超えた心に響く価値を創造することが重要になってきました。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

アウトドア暮らしのウェブマガジン暮らし~の[クラシーノ]が発表している全国の絶品駅弁ランキング2019をご覧ください。1位から14位まで、全国各地の名物駅弁がランキングされています。

①山形の牛肉どまん中

②福島の海苔のりべん

③明石のひっぱりだこ飯

④大船軒のサンドウィッチ

⑤日本の味博覧

⑥北海道森駅のいかめし

⑦岩手の平泉うにごはん

⑧横浜のシュウマイ弁当

⑨新潟のえび千両ちらし

⑩東京の東京弁当

⑪高崎の鶏めし弁当

⑫福井の越前かにめし

⑬鳥取のゲゲゲの鬼太郎丼

⑭群馬の峠の釜めし弁当

こちらのランキングをご覧になって、何か気付いたことはありませんか。

そうなんです。駅弁の代名詞「幕ノ内弁当」は5位の日本の味博覧と10位の東京の東京弁当のふたつだけ。

あとの12の人気駅弁は、「牛肉」「海苔」「たこ」「うに」「いか」「シュウマイ」「えび」「鶏」「かに」「ゲゲゲの鬼太郎」「釜めし」といった直球勝負のものばかり。

つまり「いろいろ入っています」では、お客様から選ばれないということなんです。

例えば洋菓子店でも、「この店のロールケーキは絶品」「この店はチーズケーキが人気」「この店はシュークリームが看板商品」「この店はフルーツタルトで有名」「この企業はラスク」などシンボルを持っている店は流行っていますが、「すべてのケーキがそこそこ美味しい洋菓子店」はあまり流行っていませんね。

あなたの会社やお店でも、すべての商品のレベルを平均的に高めるのではなく、何かに特化することが必要です。「一芸に秀でる」ことが中小企業にとって、最も重要な戦略になります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ⑤好きになる力

恋やファッション、身の回りのささやかなもの。物心つく頃から女性は「これ大好き」を見つけるのが得意です。なのに社会に出て働くとなると、無意識のうちに「女性だから」という既成概念に縛られて、自分にブレーキをかけていないでしょうか。

「求めよ、さらば与えられん」。自分の「好き」の気持ちのままに、未知の世界に飛び込み。時に悪戦苦闘しながらも、確固たるポジションを築いていかに満足して生きられるかという思い。世間の常識が変わるのを待つよりも、自らの手で鮮やかに塗り替えてしまう。そんなあっけらかんとした行動力が魅力です。

女性には門戸を閉ざしてきた業界でさえ、女性活用の大切さに気付きつつある昨今。「好き」を貫く覚悟があれば、運命のドアをこじ開けるのは難しくはないかもしれません。

少数派でも自分の好きに素直でいること。そんな「好きになる」を貫く。女性たちの好奇心や行動力が新天地を切り拓きます。

■「20年までに30%」目標 「達成」わずか6%の30社

2020年までに女性管理職を30%に増やそうという政府目標が掲げられて17年。日本経済新聞社と日経BPの女性誌「日経ウーマン」による2020年「女性が活躍する会社ベスト100」にまとめた「企業の女性活躍度調査」へ回答した542社のうち、30%を超えたのはわずか6%、33社にとどまりました。

女性管理職比率が最も高かったのは化粧品のシーボン(85.6%)で、40%を超えた企業は14社。全体を見ると5%未満が38.6%にのぼり、10%未満が6割以上を占めています。日本IBMはもちろん、2位だったアクセンチュアも3位の花王グループも3割には届かず、ベスト100の上位10社で達成したのはJTBと高島屋、資生堂の3社だけです。

政府は5年前、さらに上場企業に対し女性の役員比率を10%に引き上げるよう求めました。今回の調査は非上場の有力企業も含みますが、女性役員相当職(執行役員を含み、監査役や社外取締役は除く)の比率が10%を超えた企業は日本IBMやアクセンチュア、ファイザー、アフラック生命保険など92社。全体の17%。2つの目標を達成しているのは高島屋と資生堂、パソナグループなどわずか24社という結果になりました。

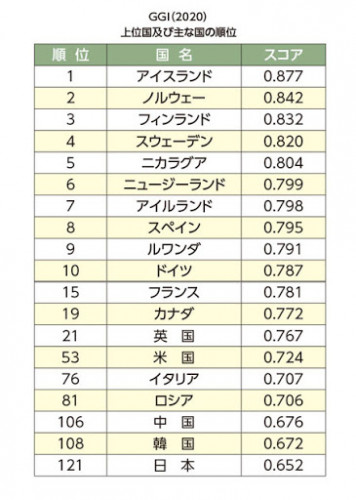

17年前に入社した社員はすでに40歳前後。時間は十分にあったはずですがその成果は不十分で、世界的に見ても日本の取り組みの遅さが際立ちます。男女平等の度合いを示すジェンダー・ギャップ指数の順位は下落傾向を続けており、19年末の発表では153カ国中121位と、過去最低を更新しています。