体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

今日2020年9月9日の日本経済新聞朝刊に、「日本の主要企業で事業セグメント別の営業利益を10年前と比較したところ、2割の企業で「稼ぎ頭」が交代した。」という記事が掲載されていました。

日経500種平均株価の採用企業のうち事業セグメント別の営業利益を継続比較できるなどの一定条件を満たす約300社を対象に、日本経済新聞が2019年度と10年前の09年度を比較したところ、稼ぎ頭が交代したのは70社だったそうです。

例えばイオンは、本業の総合小売からクレジットカードなどを扱う「総合金融」に代わりました。顧客情報の活用や運営の一元化のため、グループの金融事業を13年に立ち上げたイオンフィナンシャルサービスに統合。電子マネー「WAON」でのポイント加算を集客力につなげる好循環も生み出し、連結営業利益(20年2月期)の3割超を稼ぐまでに成長しています。

また、小所帯家族の増加による「個食」の浸透などを追い風に、冷凍食品などを強化してきたニチレイでは「加工食品」が稼ぎ頭になりました。同事業の営業利益は10年前に比べ6.4倍に拡大。10年前の稼ぎ頭は旧社名の「日本冷蔵」が示す通り冷蔵倉庫での保管・配送を手掛ける「低温物流事業」でしたが、好調な加工食品が16年度から上回ッテいます。

おかずが中心だった冷食は、時代とともにチャーハンなど主食でも競争が激化。ニチレイは商品改良と販促で加工食品事業を強化してき増した。新型コロナウイルス下でも冷食需要は根強く、21年3月期の連結営業利益は過去最高の315億円を見込見ます。同社は今後も、中長期な視点で新市場への展開を迅速に進めていく計画です。

他には、TDKはスマートフォンなどに使うリチウムイオン電池を伸ばしてきた結果、稼ぎ頭が「エナジー応用製品」になりました。サッポロホールディングスはビール以外の柱として東京・恵比寿を軸とする不動産事業を育ててきました。ネット広告が軸だったサイバーエージェントは、今ではスマホ向けが強い「ゲーム」が最も稼ぐ姿となっています。

今回調査で稼ぎ頭が交代した企業の純利益の合計は10年前と比べ5.6倍に拡大、交代していない企業全体(2.4倍)を大きく上回ったそうです。

コロナ禍の長期化も懸念されるなか、次の10年を勝ち残る経営者の選別眼が一段と求められています。そのためには、中長期的視点に立った時流を見極めることが重要です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

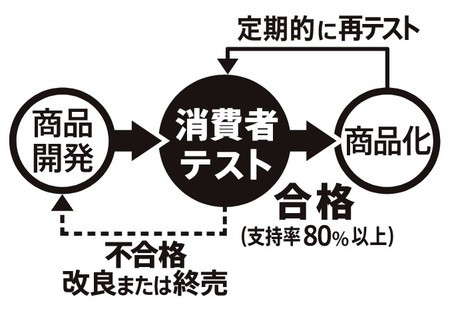

西友のPB「みなさまのお墨付き」は、第三者機関が実施する厳正な消費者テストにおいて、味/使い勝手・価格・量に関しての評価を集計して好評価の製品のみを商品化するという、ユニークな仕組みを取り入れたブランドです。

◆消費者テストの支持率80%以上で商品化

2012年12月の発売以来、“有名メーカーと同等以上の品質で10%以上低価格 ~良いのに安い!~” を目指して、お客様のニーズに応える商品を開発。2020年8月時点で 約1,000アイテム以上を取り扱っています。

より厳選された製品のみを商品化するために2019年10月にはブランドのルールを見直し、それまでの消費者テストの支持率70%以上で合格という基準を80%に引き上げました。消費者テストに合格して商品化された後も、味や価格の最新トレンドに対応することを目的に、定期的に再テストを実施しています。

消費者の支持率を10ポイント挙げるのは、簡単なことではありません。当然不合格になる商品も増えます。それでも同社は、改良を繰り返しながら再度消費者テストを受けることで、商品化を実現しています。

その一例がインスタントの豚汁。当初は65.1%の支持しか得られませんでしたが、「具材が少ないという消費者からの不満を聞き、具材を60%以上増やした結果、96.4%の支持を獲得するに至ったといいます。

多くの小売業のPBが「小売側の視点や外部の専門家の視点で価値を認めた」商品であるのとは対照的で、商品の品質や味についての担保を消費者の評価を基にしている点で、他にはないブランディングを行うPBであると言えます。

これまでにカップ麺、ポテトチップスなどにおいてシーズナルフレーバー商品の数量限定発売や、本格的なカレーのレトルト食品のような個食用簡便食など特色あるアイテムも追加してきました。

◆西友のビジョンと4つの提供価値

現在西友は、「ローカル・バリュー・リテーラー(「地域のみなさまに、良いものを安く」)」というビジョンを実現するために策定した中期事業計画「スパーク 2022」を実行中です。

「ローカル・バリュー・リテーラー」になるために、西友では「毎日のお買い物を一番安く」「うれしい、おいしいお惣菜」 「新鮮な生鮮食品」、そして「快適な買い物体験」の4つの価値提供を進めています。

同社では、提供価値のひとつ「毎日のお買い物を一番安く」を実現するための施策の1つとして、PBを位置付けています。西友のPBは、消費者テストに合格した製品だけを商品化した「みなさまのお墨付き」とベーシックな商品に特化した「きほんのき」の2種類です。

◆今後はさらに「みなさまのお墨付き」の新商品開発を強化

今後は、「みなさまのお墨付き」の新商品開発の加速化および開発手法を強化していく計画です。その一環として、この秋、「みなさまのお墨付き」から、インスタント食品、お菓子、缶詰、日用品、ペットフードなど100品目以上もの新商品を全国の西友・サニーの店舗と楽天西友ネットスーパーで発売。今期(2020年12月期)は前期比で2倍の「みなさまのお墨付き」新商品を発売する予定で、2022年には、グロサリー分野における同ブランドの売上構成比20%以上を目指しています。

西友でも当初はナショナルブランドのベンチマーク型PBの開発が主軸でしたが、消費者の声を生かした商品開発を数多く進めていくなかで、徐々に「みなさまのお墨付き」がベンチマークPBの殻を破り始め、お客さまの支持を得られるエッジの効いた商品を開発できるようになったといいます。

その際たる例が、レトルトカレーシリーズです。14年に4種類のレトルトカレーを発売して以来、150円という低価格で本格的なエスニックカレーが楽しめるとあって、PBにおける人気ナンバーワンカテゴリーとなっています。最も人気なのが、タイカレーの1つマッサマンカレー。当初はお客さまに馴染みのないカレーでしたが、今では西友のレトルトカレーカテゴリーで常に上位を占めています

◆コロナ禍で4つの切り口で商品開発(独自価値の提供)

そうしたなか、西友ではコロナ禍における消費者ニーズの変化として、巣篭もり・在宅による調理負担の増加と、生活防衛意識の高まりに対応した商品開発を進めることで、さらなるPBの拡大をめざします。

具体的には、 昨今の自宅で過ごす時間の増加や健康志向などニューノーマル時代の生活スタイルへの変化を踏まえ、今後の商品開発では、「Quick & Easy~もっと簡単に、もっと美味しく」「Guilt Free~話題のギルトフリーなおやつ」「Healthy~健康生活、はじめるチャンス」「Stay Home~お家時間を楽しもう」の4つを新基軸として、お客様のニーズに応える新商品を随時発売して「みなさまのお墨付き」のラインナップを充実させていきます。

このうちQuick & Easyでは、女性をターゲットに小盛りのご飯の上にかけるだで、ガパオやユッケジャンなど家庭では作るのに手間がかかるメニューを手軽に楽しめる「On the ごはんシリーズ」を発売。4Guilt freeでは、コロナ禍で菓子カテゴリーが慎重する中、罪悪感を感じずにお菓子を楽しめるよう、食物繊維を含有させた糖質オフのお菓子を開発。NBにはないフレーバーも投入します。

西友では商品開発のスピードも加速させ、20年の1000アイテムから、22年までに2000アイテムに増やし、グロサリーの構成比20%をめざす考えです。

◆消費者起点で独自の価値を提供してお客様を笑顔にする

「みなさまのお墨付き」からは、ブランドづくりをしていく上で学べる点がたくさんあります。ブランディングとは、商品やサービス、企業が、独自の価値をお客様に提供して、お客様に喜んでもらい、その結果お客様から「大好き」といってもらえるようになる活動です。

まず、お客様に喜んでもらうためには、「みなさまのお墨付き」が目指すような消費者起点に立った商品づくりが欠かせません。

また、独自の価値をお客様に提供していくためには、まず確固たるビジョンがなければいけません。

西友は、「ローカル・バリュー・リテーラー(「地域のみなさまに、良いものを安く」)」というビジョンを掲げ、それを実現していくために、「毎日のお買い物を一番安く」「うれしい、おいしいお惣菜」 「新鮮な生鮮食品」、そして「快適な買い物体験」の4つの価値を提供していくことを明確にしています。

さらに、変化の激しい現代は、柔軟に変化対応していくことも重要なポイントです。同社は、昨今の自宅で過ごす時間の増加や健康志向などニューノーマル時代の生活スタイルへの変化を踏まえ、今後の商品開発では、「Quick & Easy~もっと簡単に、もっと美味しく」「Guilt Free~話題のギルトフリーなおやつ」「Healthy~健康生活、はじめるチャンス」「Stay Home~お家時間を楽しもう」の4つを新基軸として商品開発していくことを明らかにしています。

その結果、ごはんにかけるだけで本格アジアンメニューになる「ガパオ」(1人前 / 150円)や、おから等を使い食物繊維がたっぷりで糖質も抑えたロカボビスケット「ザクザク食感の豆乳ビスケット(38g / 150円)」など、お客様の潜在ニーズを満たす新商品が続々誕生しています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

サントリー食品インターナショナル(株)は、サントリー緑茶「伊右衛門」において、発売以来最大のリニューアルを行い、2020年4月14日から全国で発売しています。

サントリー緑茶「伊右衛門」は、創業200年以上の歴史をもつ、京都の老舗茶舗「福寿園」の茶匠が厳選した茶葉を使用した本格緑茶です。2004年の発売以来、幅広いお客様の支持を受けて、2019年には累計販売本数100億本を突破しました。

近年は、生活スタイルの変化により、緑茶のRTD(Ready To Drink)=蓋を開けてすぐにそのまま飲める飲料が進行しています。そうした中、「伊右衛門」はお客様に“淹れたてのような緑茶”を楽しんでもらえるペットボトル緑茶を目指し、中味・パッケージを大幅にリニューアルしました。

●独自の価値創造「おいしさ=機能的価値」

今回のリニューアルでは。香り成分や旨味が豊富と言われる一番茶を「伊右衛門」本体史上最大の比率で使用し、そのよさを最大限に活かした焙煎技術と抽出方法で、淹れたてのような「豊かな香り・旨み」と「雑味のない穏やかな渋み」を両立しました。また、サントリー独自の技術で緑茶本来の鮮やかな緑の水色(すいしょく)を実現しています。

●独自の価値創造「デザイン=情緒的価値」

鮮やかな緑の水色(すいしょく)を体感してもらえるように、ボトルを覆う面積が少ないロールラベルを採用。また、600ml、525mlに関してはラベルをめくって緑の水色(すいしょく)を楽めるための仕掛けとして、ラベル裏やボトル中央部に招き猫や七福神など縁起の良い絵柄を配しています。

さらに緑茶本来の“鮮やかな緑の水色(すいしょく)”を最大限体感もらおうと、通常のフィルムラベルを外した商品「伊右衛門ラベルレス(首掛式ラベル付)」を数量限定で発売。淹れたてのような色・味・香りを目指してリニューアルした新「伊右衛門」を、視覚から楽しんでもらうサントリーらしいアイデアです。

リニューアルした伊右衛門は、以前にもまして人気が高まっており、7月の販売量が前年同月比4割増となるなど好調な売れ行きが続いています。これを受けて同社は7~9月の生産量を前年同期に比べて5割増やす計画です。

清涼飲料は新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛の影響などで自動販売機やコンビニでの販売が落ち込んでいます。飲料総研によると、1~6月の販売数量は8億2850万ケースと前年同期比8%減少したようです。自販機は18%減、コンビニは10%減と特に苦戦し、梅雨明けした8月以降も前年割れが続いています。

ペットボトル緑茶飲料のブランド価値は、美味しさという機能的価値とパッケージやCMなどのデザイン(情緒的)価値の掛け合わせで生まれます。

今回のリニューアルでは、美味しさ=機能的価値を従来にもまして高めるとともに、ユニークなアイデアでデザイン価値も高めることで、伊右衛門がお客様に提供する価値が飛躍的に高まったといえます。

サントリー伊右衛門は、価格に見合った価値ではなく、価格を大幅に超えるあっと驚く価値を提供することで、圧倒的なブランド力を発揮しました。

独自の価値を磨いてお客様を笑顔を大きくすることが、ブランディングの醍醐味です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。。

専門店チェーン、セレクトショップの2020年8月度売上高(既存店ベース)が発表され、8月も7月に続いて明暗がくっきりと分かれる結果になりました。

独自の商品で夏物ニーズをがっちりつかんだユニクロは、店舗とECの合計売上高が前年同月比29.8%増という大幅な伸び。一方で、ユナイテッドアローズの店舗とECの合計売上高は同14.7%減、アダストリアの売上高は同12.7%減と振るいませんでした。新型コロナウイルスの感染拡大が続き、消費がなかなか回復しない中で、企業の好不調が定着してきた印象です。外出減が続く中でも、好調企業はしっかり客数を伸ばしていることもわかります。

国内ユニクロは昨年8月も一昨年同月比9.9%増と好調でしたが、そこからさらに30%近く伸長。記録的な猛暑によりエアリズム商品やUTなど夏物コア商品の販売が好調だったことに加え、在宅需要にマッチした商品、エアリズムマスクも人気だったため、既存店売上高は大幅な増収となりました。『UT』は米津玄師や人気漫画「鬼滅の刃」とのコラボ商品が人気となり、客数は同26.1%増となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響による、8月末時点の臨時休業店舗は6店舗、時間短縮営業を行っていた店舗は91店舗。今回の発表は、これらの臨時休業、営業時間短縮した店舗は既存店、直営店から除外せず算出した結果なので、実績以上の好調ぶりがうかがえます。

また、ワークマンも同10.9%増と好調でしたが、20%増以上が続いてきたこの間に比べるとやや抑えめな結果となりました。ただし、昨年8月は猛暑の影響で一昨年同月比54.7%増だったので決して低い伸び率とは言えません。今年も猛暑を背景に、空調ファン付きウエアや冷感素材のアイテムなどが売れました。客数は同15.5%増と好調ぶりを示しています。

一方、「無印良品」も直営店、卸、ECの合計売上高は10.5%増と2ケタ増。特にレトルトカレーがけん引する食品カテゴリーは同65.9%増と高い伸びを示しました。客数も同18.4%増となっており、来店頻度増が狙える食品がフックとなり、集客につながっています。また、掃除用具、キッチン用品などが好調な生活雑貨も同23.3%増。一方で衣服・雑貨は同9.4%減と振るいませんでした。

「ファッションセンターしまむら」の売上高は同4.5%減(7月21日~8月20日)と、6月の休業明け以来の昇り調子にややブレーキがかかりました。客数も同4.7%減。機能性素材の肌着や寝具などは好調だったものの、水着や浴衣、お出かけ着の売り上げが振るわず前年同月比減収となりました。

ユニクロ、ワークマン、無印良品。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でも好調企業の共通点は「独自の価値ある商品の提供でお客様を笑顔にしている」ということです。また3社とも、EC販売にも注力しています。

外出自粛が続く中でも、わざわざ買いに行きたくなる魅力ある独自商品の提供とストレスなく買えるEコマースの充実こそが、ニューノーマル時代に生き残る鍵となりそうです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

「ブランディング」というと、「費用がかかる」「難しそう」「すぐに結果が出ない」という声があちこちから聞こえてきます。また、規模の小さい会社の経営者ほど、「ブランディング」は大企業が行うもので、儲けにつながらない」と考えている人が多いように思います。

果たして、ブランドは大手企業のもので、小さな会社には関係ないものなのでしょうか。

みなさんは「BOTANIST(ボタニスト)」というヘアケアブランドをご存知でしょか。これは、I-ne(アイエヌイー)という会社がつくった商品です。

「BOTANIST(ボタニスト)」は、P&G、ユニリーバ、花王といった競合がひしめくヘアケアカテゴリーにおいて、小さな会社ながらとんがりを出すことで大成功したブランドです。

2015年のノンシリコンシャンプーのブームが一巡した後、ボタニカル(植物由来の)をコンセプトに、従来のシャンプーより高価格でありながら、サロンのシャンプーと比較すると低価格に位置する1500円前後の中価格帯で勝負し成功しました。

リピートしてもらうために品質に徹底的にこだわったことや、大手メーカーが店頭で目立つようにカラフルなデザインを採用する中、あえて白と黒をベースに文字だけというシンプルなデザインで、他の商品と差別化したことも成功要因の一つです。ほかにもマス広告は使わず、SNSを駆使したコミュニケーションの工夫など、大手にはできないとんがりを出したことが成功の要因と言われています。その結果、大手がひしめくヘアケア市場で、業界第3位のシェアを獲得する大ヒットとなりました。

◆小さな会社の方がとんがりを出しやすい

「BOTANIST(ボタニスト)」の成功からも見えてくるように、小さな会社の方がブランディングしやすい理由の一つは、大手と比較すると、「小さい会社の方がブランドにとんがりを出しやすい」ということです。

とんがりを出すとは、より特徴を出しやすいいということ。際立った特徴を出すとターゲット層が絞り込まれるので、ターゲット顧客のイメージがより具体化されます。これによって、こだわり層など特定層への訴求がしやすくなります。

特定層(ニッチ層)は、大手企業にとっては旨味のある領域ではありません。大手企業は、売上規模を求められるため、あまりとんがりすぎると売れなくなってしまうというジレンマがあります。

つまりナショナルブランドともなると、多くの国民を相手にしなければいけないので、とんがりのあるブランドをつくるのは難しくなるわけです。

◆小さな会社は意思決定が早い

もちろん、大手企業でもとんがりのある商品をつくりヒットさせたいという思いはありますが、商品開発やブランドづくりに関係する人数がとても多く、上層部や関連部署を通っていく中で、どんどんとんがりが削られて丸くなっていきます。

また、大手企業は、会議の多さ、決裁者も多くいることから、経営判断に時間がかかります。それに比較すると、小さい会社は社長の決断ですぐ決まることが多く、大手より迅速に物事を進めることができるという強みがあります。

デジタル時代に突入し、目まぐるしく変化する市場の中で、お客様の要望に応えていくためには、意思決定の早い小さな会社の方が断然有利ということがいえるわけです。

さあ、あなたの会社もブランドづくりで、たくさんのファンをつくっていきましょう。