体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

日本の小売店は近年、ネットの脅威にさらされています。そんな中、ネットに主戦場を移す百貨店の丸井は「売らない店」への転換で新境地を開こうとしています。いまなぜ、丸井は「売らない店」を目指すのか、同社の最近の動きをレポートします。

◆丸井が目指す「売らない店」戦略とは

・丸井は店舗とEC(電子商取引)で役割を分担し、より買い物をしやすい消費体験を作る小売りの新潮流「売らない店舗」戦略を推し進めている。具体的には、デジタル技術を活用してショールーム機能を強化した「特化型店舗」に活路を見出している。

・丸井が誘致に力を入れているのが、ここ最近注目されているD2Cブランドである。

◆丸井が考える、モノを売らない店が「安定収益源となる理由」

① 丸井は「モノからコトへ」と消費トレンドが移っていると捉え、2015年頃から事業モデルの転換に着手。

② モノを仕入れて販売する百貨店型から、飲食店などテナント賃料をベースとする不動産型・ショッピングセンター型に移行。

③ 次の戦略は、ショールーム機能などに特化した店舗や飲食店などで構成する「デジタル・ネイティブ・ストア=モノを売らない店」の実現。

◆丸井 青井社長の考え方

・「今やスマートフォンで、いつでも、どこでもモノを買うことができる。店舗で買うよりネットのほうがよほどスムース。その中で店舗はどのように生き残っていくのか。その答えの一つとして、店舗の役割を販売する場所から「体験する場所」へ変えている。」

◆丸井が誘致を進めるD2C(ダイレクトトゥコンシューマー)ブランドとは?

・企業が消費者に直接商品を販売するD2C(ダイレクト・ツー・コンシューマー)スタートアップが次々と生まれている。

・売り切りではなく、自社サイトにファンが集まる仕掛けを作り、顧客と長く付き合うのが特徴。顧客に商品企画やマーケティングに参加してもらい、商品の「モノ」とブランドをともに育てる体験の「コト」の両方を売る。

・実店舗でモノが売れないウィズコロナ時代の新しい消費をけん引しようとしている。最近では、消費者との接点をつくる目的で店舗を出す店も増加。

◆丸井が注力するD2Cブランドの代表「FABRIC TOKYO」

・「FABRIC TOKYO」は、日本を代表するD2Cブランドで、全国に19店舗(2020年4月現在)内、丸井に6店舗

・ネット上でスーツやシャツをカスタムオーダーできるのが特徴

・オンラインとオフラインの店舗を統合したアパレル事業を展開

・「個々の体系に合ったぴったりしたスーツを着たい」というニーズを持つ、20-30代のビジネスパーソンが支持

・リアル店舗に出店する理由は、顧客に採寸してもらうほか、「サッカーが好き」といった趣味やライフスタイル情報、「スリムなパンツが好き」といった嗜好情報などをデータベース化するため。(新規顧客開拓と顧客データ収集)

・「FABRIC TOKYO」の森社長は「我々が手掛けるサービスはカスタマーエクスペリエンス(顧客が感じる心理的価値)を重視している。顧客との距離が短いのでダイレクトな訴求・情報交換できる」と語る

・同社は15%の従業員がエンジニアのテクノロジーカンパニー。ECサイトや生産管理システム開発、データ分析など、事業を支えるシステムすべてを内製化

・その結果、2020年4月には新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、「送って採寸」「自分で採寸」「ビデオ無料相談サービス」の3つのオンラインで採寸から購入まで完結する非接触型のサービスを開発。

◆丸井はシリコンバレーから来た「データを売る店」b8ta(ベータ)を誘致

・2020年8月1日、新宿マルイ本館(東京・新宿)の1階にベータの第1号店がオープン。

・テーブルの上には60センチ間隔で化粧品や電子ペンなどが並ぶ。その多くが無名のD2C製品。その場で買って持ち帰れるのは2割ほど。販売はネット経由がほとんど。この店はあくまで商品の「発見と体験に徹する」

・ベータが注目を集めるカラクリは、店の天井に設置された無数のカメラ。お客が入り口を通るとおおよその年齢層や性別が識別される。店内の動線が記録され、商品の前で5秒以上立ち止まると「興味あり」と認識される。お客の行動を分析したデータが出品者に送られる仕組み。D2Cブランドは月30万円で一等地のリアル店舗に出品し、顧客の行動データも手にできる。

☛丸井が考える未来構想

・D2Cブランドの誘致によって商業施設をバラエティ豊かなものに変えていく。

・2020年2月、D2C専門の投資会社を設立。出資とセットで出店を持ちかける。

・大手一極集中のECの世界に多種多様なものを作って、面白いものにしていく

・「デジタル・ネイティブ・ストア」と呼ぶ体験型店舗の割合を24年3月末までに60%にする目標を掲げる。「いずれは『全館売らないお店』をつくりたい」

モノを売らない店を目指す丸井とD2Cブランドの今後の動向を引き続きウオッチングしていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

前回は、称賛される会社が大切にしている3つのPを ご紹介しました。

覚えていらっしゃいますか。そう、「フィロソフィーとポリシーとピープル」でしたね。

今回は、称賛される会社になるための8つの条件をご紹介します。

① 言行一致。会社が約束したこと、宣言したこと、こうしたいといった政策は必ずやること。企業の信頼感は言行一致から生まれる。

② 技術と人間の融合。科学的な技術とアートに通じる人間性を持ち合わせている企業。技術が豊かで優しい企業。優しいとは環境に優しい、人にやさしい。そういうことをいっている。

③ チャームポイントがある。チャームポイントとは魅力。人を惹きつけるものがある。人を惹きつけるものとは、そこに働いているピープルであり、そこで働いている人にチャームがあること。チャームがあるというのは、常に学ぼうという姿勢と夢を膨らませようというフレッシュな気持ちである。夢を膨らませていくとエネルギーが出てくる。チャームの中でいちばん大切なものは何か。それは建物でもなく、CIでもなく、人間というメディアである。その人が測り知れない可能性をどれだけ持っているかといいうことがチャームになる。

④ 取引先へのベネフィット。ベネフィットをどう与えるか。ベネフィットというのは、相手がどれだけ利得するのか、プラスを得られるのか。うちと取引することによって、あの取引先はどういうプラスが得られるのかというのが発想の原点。お客様がどれだけ充実するのか、取引先で情報がどれだけ増えて、生きんかなという姿勢が脈々とするのかということが大切である。

⑤ コーポレートカルチャー、DNA.組織の隅々まで組織文化を持つ。会社全体が、ひとつの理念で統一されている。鈴木修スズキ会長は「組織の隅々まで考え方を浸透させることは、企業で絶対に必要だ。私はそれができていないと思ったら何回も呼びつけて、意思が疎通するようにする。それが経営者の責務だと思う。」と語っている。

⑥ ぐるりに喜ばれる存在である。工場があればその周りの人たち、事務所があればその周りの人たちに喜ばれる存在になる。

⑦ インディペンデント。独立自尊。人に頼らない。自分の規制でやるという精神。自前でやる。自ら血を流してやる。自らエネルギーを発信してやる。という姿勢。

⑧ 外からわかりやすい。わかりやすい人、わかりやすい会社が重要。あの会社、何をやっているのかがわかりやすいことが大切。日本の企業のグローバル化が進む中で、国際社会からは、日本企業の透明性、公開性がより注目を集めている。経営者一人ひとりがその重要さを再認識し、消費者や利用者からもわかりやすい会社にすることが重要だ。

以上、今回は、称賛される会社になるための8つの条件をご紹介しました。こちらも3つのP同様、お金をかけなくてもできることばかりです。さあ、あなたの会社でも、称賛されるブランドや会社を目指して、地道に取り組んでいきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

「フォーチュン」という経営誌にモースト・アドマイアード・カンパニーズが毎年紹介されています。つまり称賛される会社ということです。

以前の記事の中では、モースト・アドマイアード・カンパニーズが大事にしているのは3つのPであると考察されていました。

第一のPは、「フィロソフィー」、つまり、どんな哲学を持つかということですね。会社がどんな哲学を持つかということが称賛される企業の第一条件だと同誌では分析しています。

二つ目は、その哲学を活かして、どういう「ポリシー」を打ち立てるか。政策に対する共感や共鳴がないと、今の企業はうまく成り立っていきません。もはや会社は命令では動きません。

そして最後のPは、「 ピープル」。人なのです。フィロソフィーとポリシーとピープル。この3つのPが さわやかな清々しい空気の中に置かれて、一人ひとりの個性を存分に生かそうという企業は成長していく。そして尊敬を受けて称賛される。と同誌では分析しています。

フィロソフィーとポリシーとピープル、どれもお金をかけなくてもできそうなことばかりですね。あなたの会社も、ぜひ称賛される会社を目指して、3つのPを 大事にした経営に舵を切っていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

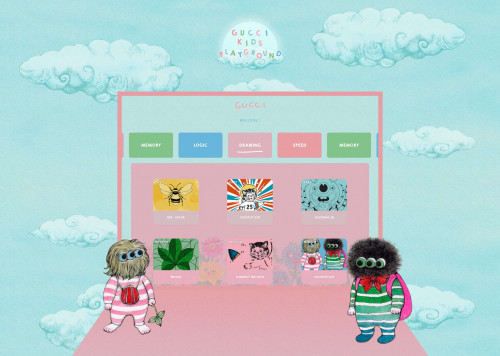

世界的に有名なラグジュアリーブランド「グッチ(GUCCI)」が、子どもを対象にしたiPadゲームアプリ「GUCCI KIDS PLAY GROUND」を制作し、日本限定で配信を開始しました。アップルのApp Storeでダウンロードできます。

アプリでは「Speed(スピード)」「Memory(きおく)」「Logic(かんがえる)」「Drawing(おえかき)」の4つのカテゴリーから、子どもたちのイマジネーションを豊かに育むゲームを展開。ヴィジュアルには長年グッチとコラボレーションしているアーティストのヒグチユウコのイラストを起用。色彩豊かなイラストで擬人化した動物に加え、クジャクやハチといったブランドを象徴する動物たちがスクリーンに登場します。

1カテゴリーにつき1種、計4種のゲームを無料で提供しており、オプションで年間登録をすると全26ゲームがプレイ可能となります。また、プレイヤーの保護者はユーザープロファイルを通じて、ゲームの進み具合や上達を確認することができます。

グッチは昨年7月にゲーム専用セクション「Gucci Arcade」をブランド公式アプリに導入したほか、eスポーツチーム「Fnatic」や世界的なテニスゲームアプリ「Tennis Clash」と協業するなど、ファッションとゲームを掛け合わせた取り組みを強化しています。今年4月にもヒグチとコラボしたパズルゲームを制作し、ブランドのLINE公式アカウントとアプリで公開しています。

グッチといえば、バッグや洋服のイメージが浮かびますが、今回紹介したアプリのように、デジタル時代を睨んだサービスの開発が着々と進んでいるようです。しかも、子供の頃からグッチのイメージを刷り込ませるブランド戦略は流石としか言いようがありません。

時代や社会の変化に合わせて、ブランドが提供する価値もどんどん進化させていく。それが、強いブランドになる条件です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

「塚田農場」を運営するエー・ピーカンパニーは、高級地鶏を手ごろな価格で食べられるとして一時は脚光を浴びましたが、いつのまにか数ある居酒屋チェーンの一つに埋もれてしまいました。

塚田農場は米山社長が2007年に始めた看板ブランド。きっかけは不動産業などを営むなか、顧客との会食で訪れた東京・新橋の地鶏料理専門店。「個人店だがおいしい鶏肉が安く食べられる。いつか自分もこんな店をつくってみたい」。米山社長はこう決意したそうです。

早速、宮崎県に地鶏の生産農場を開設。「みやざき地頭鶏(じとっこ)」を他品種の半分ほどの値段で仕入れ、消費者に安く提供することで人気を博しました。ただ、最盛期の17年3月期に259億円あった売上高は20年3月期には230億円に減少。似たような食材を扱う模倣業態が現れ、他の居酒屋チェーンとの違いを見いだしにくくなったためです。

そんな競争激化で業績が低迷するなか、新型コロナウイルスが追い打ちをかけます。同社は4月に他社に先駆けて約180カ所ある直営全店の休業を決定。本社も移転し、オフィス面積を10分の1に縮小しました。赤字を最小限に抑え、経費の削減を徹底しましたが、6月の店舗の売り上げは前年同月比40~50%にとどまります。

「他店と差異化しなければ生き残れない」そんな思いから、米山社長は、矢継ぎ早に次の一手を打ち始めます。

6月には渋谷駅ハチ公口から徒歩約5分のテナントビルで地鶏料理専門店「地どり屋つかだ」を開業。壁にちょうちんを飾り和の雰囲気を演出する塚田農場とは異なり、「つかだ」の内装は木材やコンクリートを基調としたシンプルなデザインに統一。オレンジ色の電灯が薄暗い店内をほのかに照らし、高級レストランにいるような気分を味わえる。

「安くて酔えるという居酒屋のイメージは早々に変えなければならない」。米山社長は「つかだ」に込めた思いをこう語ります。平均客単価は塚田農場よりも700円ほど高い4200円を見込み、同社としては高級業態にあたります。今後は、塚田農場は徐々に減らし、代わりに地鶏料理や焼き鳥の専門店を出す計画です。

昼に定食を扱う「つかだ食堂」も開きました。若鶏のチキン南蛮やカツオのたたきなど定食8品をそろえます。午後4時以降は酒類やおつまみを出しますが、主力の居酒屋「塚田農場」の看板を掛け替え、定食店のイメージを打ち出します。あえて新業態として始めたのは、家族連れなどを開拓することが目的です。

在宅勤務の普及で「仕事帰りに一杯」という需要は冷え込むため、自前の料理宅配サービスもスタート。食材は同じでも「見せ方を変えることで同じ料理でも今までとは全く違った印象を持ってもらえる」と米山社長は語ります。塚田農場の看板メニューだった「地鶏炭火焼」の場合、地どり屋つかだでは溶岩の皿にのせて提供。胸肉ともも肉が最適な焼き具合で食べられるよう、各部位をのせる皿の温度を80~200度に調整するなど手間を加えています。

同社のブランド戦略は場当たり的に見えるかもしれませんが、「店が産地と消費者をつなげ、地域活性化に貢献するという価値は今後も変わらない」といいます。

「産地や生産者を知れば料理がよりおいしく感じられる」という考え方のもと、塚田農場では一般にはあまり知られていない産地の食材を扱うことが特徴です。こうした取り組みは新ブランドにも受け継がれ、現在も生産者の開拓にいそしんでいます。

新型コロナの感染拡大が止まらないなか、米山社長は「塚田農場の原点に立ち返るいい機会だ」と前向きにとらえています。これからも産地を伝えるという理念を変えず、大衆居酒屋のイメージを払拭したリ・ブランディングに挑みます。

塚田農場の事例からも学べるように、ブランドも、社会や時代の変化に合わせて進化していかなければ衰退していきます。重要なのは、お客様の価値観や欲求の変化をいち早くとらえ、半歩先行く価値を提供していくこと。ただし、理念まで変えてしまってはいけません。常に創業時の原点(初心)に戻って考えることがお客様との絆を深めるブランディングでは大切です。

参考:2020年8月2日付日本経済新聞