体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

このところ日本でも注目されているD2C(Direst to Consumer)ビジネスをご存知でしょうか。

D2C(Direst to Consumer)とは、自社で企画・製造した商品を自社サイトで直接販売するビジネスモデルのことです。

◆D2C(Direst to Consumer)ビジネスの特徴

2000年代後半から米国を中心に、スタートアップ企業が展開するビジネスモデルとして勃興。中間流通をなくしてコストを抑えるのは従来のメーカー直販と同じですが、SNSを通じて消費者と交流し、ともにブランドを作り上げているのが特徴です。最近では、ネット販売で一定の支持を得て直営店を出すケースも増えてきています。

また、D2Cのビジネスモデルは、世界観とストーリーテリングを武器とし、新しい競争優位のカタチを構築しています。つまり、これまでの伝統的なブランドのように、機能やモノのよさだけを売りにしないことも強みの一つです。

また、自社サイトにファンが集まる仕掛けを作り、顧客に商品企画やマーケティングに参加してもらい、商品としての「モノ」とブランドをともに育てる体験の「コト」の両方を売りながら、顧客と長く付き合うのが特徴といえます。

◆日本で今D2Cビジネスが注目されている背景

新型コロナウイルス感染症拡大によって生活者の意識や行動が一変し、企業のマーケティング活動は変革を余儀なくされています。また、移動や接触が制限される「新しい生活様式」の社会では、デジタル化やEC化への早急な取り組みが生き残りの大きな鍵となっています。

さらに、人口減少社会の中では、既存顧客のLTV(顧客生涯価値)向上に焦点を絞り、長期的な関係性の構築に向けて、顧客基点の商品体験の創出や継続的な価値提供が重要な戦略になっています。

そのような背景の中で、「顧客基点」を重視するD2Cビジネスモデルを積極的に取り入れていくことが、アフターコロナ時代の生存戦略として非常に重要になってきているわけです。

◆顧客基点(生活者視点)を最も重視するD2C(Direst to Consumer)

D2Cモデルは、商品開発、売場設計、プライシング、コミュニケーションなど事業のタッチポイントすべてを顧客体験を軸とした「顧客基点」で見直し、従来モデルとは根本的に異なった事業や組織として設計されています。

また、顧客基点を重視するD2Cは直販モデルを採用することで、サプライチェーンに関わる中間コストを削減。従来発生していた廃棄コストや中間マージンなどを削減しやすくなり、顧客が欲しい製品を適正価格で提供できるようになります。

また、顧客像や課題を事前に把握できているので、過剰な宣伝をしなくても顧客獲得の効率は向上しやすく、広告費を削減できる可能性があります。さらに、顧客の意見を傾聴することで、どんな商品を作ればいいのか、どの程度の需要があるのかが予測しやすくなるというメリットもあります。

このように、ロイヤルティーの高い顧客と共にオンリーワンのブランドを作り上げていくことがD2Cモデルの本質であり、顧客体験をとことん磨いていく思想とそこに投資するための原価構造の変化こそが、D2C型ECマーケティング戦略のポイントといえます。

顧客とつながり続けることを最も重視するD2Cでは、SNSで顧客とつながり続けて、コミュニケーションを最適化していくことこそが重要な戦略になります。顧客とつながる手段は多数ありますが、中でもSNSは企業と生活者がダイレクトにつながり続けることが容易で、顧客にとっても最も身近で手軽なツールといえます。

従来、接客などのオフラインで提供していた情報やその質も、ライブ配信やチャットの活用などで、オンラインで購入検討する人にとっても有益な情報になるように、コンテンツ化することが求められています。今後は、SNSで、共感や応援で自ら能動的につながってくれている顧客に情報を直接配信できる価値はこれまで以上に高まることが予測されます。

従来型EC事業者であってもD2C的顧客基点マーケティングのエッセンスを積極的に取り入れていくことは、顧客の商品やブランドへのさらなる愛着醸成につながり、結果的にLTVが向上していきます。

マス市場ではなく、ニッチな分野でオンリーワンを目指すD2Cビジネスモデル。あなたの会社でも新規事業として考えてみてはいかがでしょうか。

前回は、アマゾンの驚異的な強さの源泉は、愚直なまでの生活者視点の追求にあるというお話しをさせていただきました。http://womanmarketing.net/info/3649421

では、どのように、徹底した生活者視点の追求を実現しているのでしょうか。

その鍵を説くのが、アマゾン流の「リーダーとして行動するための14カ条」にあります。

アマゾンでは、社員1人ひとりがリーダーとみなされており、共通点は顧客中心主義、つまり顧客にフォーカスしていることです。アマゾンにおけるリーダーとは何か、それがこれからご紹介する『リーダーシップ14カ条』に定義されています。

◆アマゾン流「リーダーとして行動するための14カ条」

英語でOUR LEADERSHIP PRINCIPLESと表記されているリーダーシップに関する定義は、創業期から存在していました。そして常に見直されていて現在では14カ条になっています。

以下にその全項目をご紹介しますが、まず最初の項目が、「Customer Obsession」であり、「リーダーはカスタマーを起点に考えて行動します。カスタマーから信頼を獲得し、維持していくために全力を尽くします。リーダーは競合に注意を払いますが、何よりもカスタマーを中心に考えることにこだわります。」

と、顧客基点で考えて行動することが謳われている点は、さすがアマゾンですね。

◆Our Leadership Principles

リーダーとして行動するための14カ条

●Customer Obsession

リーダーはカスタマーを起点に考えて行動します。カスタマーから信頼を獲得し、維持していくために全力を尽くします。リーダーは競合に注意を払いますが、何よりもカスタマーを中心に考えることにこだわります。

●Ownership

リーダーにはオーナーシップが必要です。リーダーは長期的な視野で考え、短期的な結果のために、長期的な価値を犠牲にしません。リーダーは自分のチームだけでなく、会社全体のために行動します。リーダーは「それは私の仕事ではありません」とは決して口にしません。

●Invent and Simplify

リーダーはチームにイノベーション(革新)とインベンション(創造)を求め、常にシンプルな方法を模索します。リーダーは状況の変化に注意を払い、あらゆるところから新しいアイデアを探し出します。それは、自分たちが生み出したものだけには限りません。私たちは新しいアイデアを実行する上で、長期間にわたり外部に誤解されうることも受け入れます。

●Are Right, A Lot

リーダーは多くの場合正しい判断を行います。強い判断力を持ち、経験に裏打ちされた直感を備えています。リーダーは多様な考え方を追求し、自らの考えを反証することもいといません。

●Learn and Be Curious

リーダーは常に学び、自分自身を向上させ続けます。新たな可能性に好奇心を持ち実際に追求します。

●Hire and Develop The Best

リーダーはすべての採用や昇進において、パフォーマンスの基準を引き上げます。優れた才能を持つ人材を見極め、組織全体のために進んで人材を活用します。リーダーはリーダーを育成し、コーチングに真剣に取り組みます。私たちはすべてのメンバーのために新しい成長のメカニズム(例:Career Choice)を創り出します。

●Insist on the Highest Standards

リーダーは常に高い水準を追求します。この水準は高すぎると感じられるかもしれません。リーダーは継続的に求める水準を引き上げていき、チームがより品質の高い商品やサービス、プロセスを実現できるように推進します。リーダーは不良を下流に流さず、問題を確実に解決し、再び同じ問題が起きないように改善策を講じます。

●Think Big

狭い視野で考えてしまうと、大きな結果を得ることはできません。リーダーは大胆な方針と方向性をつくり、示すことによって成果を導きます。リーダーはお客様に貢献するために従来と異なる新たな視点をもち、あらゆる可能性を模索します。

●Bias for Action

ビジネスではスピードが重要です。多くの意思決定や行動はやり直すこともできるため、大がかりな分析や検討を必要としません。計算されたリスクをとることも大切です。

●Frugality

私たちはより少ないリソースでより多くのことを実現します。倹約の精神は創意工夫、自立心、発明を育む源になります。スタッフの人数、予算、固定費は多ければよいというものではありません。

●Earn Trust

リーダーは、注意深く耳を傾け、率直に話し、人に対して敬意をもって接します。たとえ気まずい思いをする事があったとしても間違いは素直に認め、自分やチームの間違いを正しいと言ったりしません。リーダーは常に自分たちを最高水準と比較、評価します。

●Dive Deep

リーダーは常に各業務に気を配り詳細も認識します。頻繁に現状を確認し、メトリクスと個別の事例が合致していない時には疑問を呈します。リーダーが関わるに値しない業務はありません。

●Have Backbone; Disagree and Commit

リーダーは、賛成できない場合には、敬意をもって異議を唱えなければなりません。たとえそうすることが面倒で労力を要することであっても例外ではありません。リーダーは、信念をもち、容易にあきらめません。安易に妥協して馴れ合うことはしません。しかし、いざ決定がなされたら、全面的にコミットして取り組みます。

●Deliver Results

リーダーは、ビジネス上の重要なインプットにフォーカスし、適正な品質で迅速にそれを実行します。たとえ困難なことがあっても、立ち向かい、決して妥協しません。

あなたの会社でも、この14か条を参考に、リーダーシップのとれる人材を育てていきましょう。人財こそ、貴重な経営資源になります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う巣ごもり消費により、アマゾンの業績は大幅に伸びていています。2020年7~9月期の純利益は前年同期比200%増の63億㌦を達成。これにより、アマゾンが新たな業界の攻撃に費やせる資金はさらに増えています。今回は、アマゾン大躍進を支えている強さの源泉についてみていきます。

◆次々に既存業界を破壊するアマゾン

2000年代には、アマゾンによる電子商取引(EC)の支配は書籍や音楽、玩具、スポーツ用品など小売りの幅広い分野を破壊しました。米玩具販売大手のトイザラスや米スポーツ用品店のスポーツオーソリティ、米書店チェーンのバーンズ・アンド・ノーブルなど1世紀以上にわたって繁栄してきた大規模小売店もありましたが、アマゾンの並外れて速い配達と低価格には太刀打ちできませんでした。

アマゾンの破壊の野望は今や、小売りをはるかに超えて広がっています。複雑なサプライチェーン(供給網)物流の専門知識とデータ収集での競争力を武器に、新たな業界に次々と攻撃を仕掛けています。

同社は実店舗を展開する食品スーパーを買収し、地域の配達を簡素化するために、野菜や果物の熟度を自動選別する機能を搭載した生産ラインなどテクノロジーを駆使しています。

また2018年6月にはオンライン薬局のピルパック(PillPack)を買収。最近発表した新サービス「アマゾン薬局」により、全米で薬局の免許を取得し、流通網を築こうとしています。

個人や外部の販売業者が出品できる「アマゾンマーケットプレイス」では、売り上げや予測などのデータを活用し、出店者に銀行よりも有利な金利でリスクを排した融資を提供しています。

今後は、薬局をはじめ、中小企業向け融資、物流、生鮮食品、決済などの業界もアマゾンエフェクトは避けられそうにありません。

●「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」を愚直に追求するアマゾン

ところで、次々にイノベーションを起こして新たな価値を生み出すアマゾンの強さの源泉はどこにあるのでしょうか。

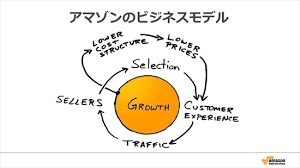

カギとなるのは、使命感や志(パーパス)です。MTP(Massive Transformative Purpose、野心的な変革目標)と言われるような高い目標を描き、それを共有できると10倍速の成長や大きな変革が進みやすくなると言われています。

アマゾンでは、創業時に掲げた「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」というミッションを一番大事にしており、それが組織全体に浸透しています。

アマゾンがイノベーションにチャレンジするときは、自分たちがやりたいことをやるのではなく、お客様のどのような課題を解決できるのかということにこだわります。たとえば、世界シェア45%を占めるAWSであれば、クラウドコンピューティングによってお客様の経営課題をどう解決するのか、そこが出発点になっています。

そして、新しい製品やサービスを開発する際には、「Working Backwards」というアプローチを取っています。まずは、お客様の視点に立って、お客様の課題は何かを徹底して考えます。そこを起点にお客様にとって必要なものは何か、どうすればそれを提供できるかを逆算して考えるわけです。

みんなで議論して、できるだけ多くのアイデアを出し、「これでいこう」と決めたら、プレスリリースを書き上げます。開発をスタートする前に、その製品・サービスがなぜ必要なのか、お客様にどのような価値をもたらし、顧客体験をどう変えるのかを数ページのドキュメントにまとめるのです。

口で言うのは簡単なのですが、新しい製品・サービスの顧客価値をシンプルに定義し、明文化するのは結構大変です。このプレスリリースをもとに議論を進め、ゴーサインが出たらプロジェクトがスタートします。

ゴーサインを出すかどうかの判断基準は、お客様のためになるかどうかです。どの企業でもそうだと思いますが、いざプロジェクトを始めると、社内で反対する人が出てくることや、方針が変わって予算を減らされそうになることがありますよね。でも、プレスリリースは組織として承認されたものですから、初志を貫徹することができます。

●少人数のプロジェクトに全権委任

また、アマゾンでは「Two Pizza Team」と呼んでいるそうですが、新しいプロジェクトを始めるときには2枚のピザでお腹を満たせる程度の人数、具体的には8〜10人程度でスタートし、そのチームに全権を与えます。

チームには全権が与えられているので、関係部署といちいち調整をする必要はありません。新しいサービスを始めようとすると、「それはうちの事業と競合するからだめだ」といった反対が出ることがありますが、全権委任されたチームにはそうした横やりが入る余地がありません。社内調整より、お客様にいち早く価値を届けることを優先した、イノベーションが育ちやすい組織づくりを目指しているのです。

一方で規律については、トップから現場まで意思決定はお客様との対話が主軸になっています。「地球上で最もお客様を大切にする企業であること」というミッションを果たすために、トップから現場まで愚直にお客様の声を聞きます。お客様がアマゾンのサービスをどう思っているのか、何に満足し、何に不満を抱いているのか。そういう声を徹底して集めます。

経営陣に何か提案を上げるときには、お客様の声が求められます。現場から幹部に提案を上げるときも同じです。お客様の声を常に聞いていないと、何事も先に進まない仕組みです。お客様との対話を通じ、お客様のリクエストに対しても問題提起して、さらに課題を深掘りし、本質は何かを探究するプロセスなのです。

このように、アマゾンは、顧客の課題の本質を探究しながら、顧客と相互学習している。その学習効果がイノベーションを生み出しているとも言えます。

愚直なまでに徹底した生活者視点の追求こそ、アマゾンの強さの源泉なのです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

このところ新型コロナウイルスの感染拡大が再拡大してきました。ワクチンの開発が待たれますが、まだまだ実用化の見通しがついていないのが現実です。

今後、コロナ禍がひと段落したとしても、すぐにリアル店舗に以前のようなお客様が戻ってくるとも考えにくいとも思われます。

そこで、店舗のリソースを使いながら、オンラインを通じて接客するデジタル接客に注目が集まっています。

三越伊勢丹では、2020年5月30日からZOOMを活用したランドセルの販売を開始しました。東京新宿の伊勢丹新宿本店でベビー・子供服雑貨を担当する専門スタッフがデジタル接客を担当。6月15日現在で約50組の接客をして約5割の制約を上げたそうです。

ランドセル販売では、実際にオンライン接客が始まる前に「お客さま」であるお子さまの目線に合わせカメラをセットすることや、オンライン接客のスタート時、お子さまが興奮しないように敢えてランドセルを見せないなど店頭での接客経験、ノウハウがオンライン接客においても活かされました。

他にも、デザイナーのアトリエとお客さまをつなぐ接客や、お客さまと体形が似ているモデルを用意し着用イメージやディティールを一緒に確認してもらう接客を通じて、地方のお客さまや物理的に来店できない多くのお客さまとつながることに手ごたえを感じています。

それらの実験を踏まえて、11月25日、スマートフォン用の自社アプリ「三越伊勢丹リモートショッピング」による、ビデオ通話のオンラインショッピングを伊勢丹新宿本店でスタートしました。同店の婦人服、紳士服、ジュエリー・時計、化粧品カテゴリーの計14売り場・300ブランドで先行導入します。

これによって、今までは、店舗に行かないと買えなかった商品も、スマートフォンから購入可能になり、三越伊勢丹WEB会員IDでログインすることで、今後は一人ひとりのお客さまの購買履歴を把握し、お客さまの好みにあった提案が可能になるといいます。

ビデオ接客はお客さまとの双方向のコミュニケーションが可能で、商品に関するさまざまな疑問にもじっくりお答えできるのがメリットです。

今後は、来店して購入したいお客さまや、商品を横並びで比較しやすいECを選択するお客さまも含めて、お客さまそれぞれの利便性を考えて購入の選択肢の幅を増やすことが重要になってきます。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

人気アニメ「鬼滅の刃」が大ヒットしています。

10月16日に封切りされた「劇場版『鬼滅の刃』無限列車」は。映画公開から1ヶ月で興行収入200億円を突破。これまでの歴代1位「千と千尋の神隠し」の興行収入308億円の記録を塗り替える勢いです。

ストーリーは、「鬼」が存在する大正時代を舞台に、鬼と人間との戦いを描いたダークファンタジー。家族を鬼に殺された主人公の竈門炭治郎は、唯一生き残ったものの、鬼に変えられてしまった妹の禰豆子を人間に戻し敵を討つため、鬼退治を生業とする「鬼殺隊」の剣士になります。鬼に変えられても人の心を保つ妹や、仲間と共に、鬼に立ち向かっていく成長譚が人気の背景にあります。

アニメとは全く縁がなかった私のようなものでも、毎週テレビアニメを見るようになったのですから、計り知れないパワーをもったアニメと言わざるを得ません。

●テレビ放送×動画配信でファンのすそ野を広げる

爆発的ヒットのきっかけとなったのが、2019年4月~9月に放送されたテレビアニメ。放送終了後からSNSで話題となり、単行本の売り切れが続出しました。

ここまで大ヒットした背景には、地上波のテレビ放送と並行して配信した動画の効果が大きいと言われています。ネットテレビ「ABEMA」や動画配信サイト「アマゾン・プライムビデオ」、「ネットフリックス」を利用して配信することで、スマホでも繰り返し見ることができるようになり、視聴者のすそ野は一気に広がりました。生活者の視聴スタイルが大きく変化する中、これからも地上波と動画配信サイトを組合わせて、視聴者との接点を増やすことは、ファンのすそ野を広げるために重要な施策になります。

●コラボ商品もコンテンツのひとつ、SNSで拡散

「鬼滅の刃」が話題になっているのは、テレビアニメや映画、単行本といったメディアコンテンツだけではありません。

ローソンでは、テレビ放映が始まった2019年4月から「鬼滅の刃」とのコラボ商品の企画をスタート。今年の秋にはキャンペーン第4弾として、キャラクターのイメージに添った味付けのおにぎりなど50種類を10月から発売。開始10日間で1000万個以上、50億円の売上を達成しました。

その他、今回は山崎製パンやカルピスなど約10社がローソン限定のコラボ商品を発売するなど、コラボ商品の開発に力を入れています。

同社はアニメ作品を利用したキャンペーンを20年来手掛けており、「アニメコラボといえばローソン」というイメージが業界内で定着。版権元とメーカーの両方を調整し、アニメ独自の世界観を尊重した限定商品づくりのノウハウを磨いてきました。

その結果、他にはない絵柄を版権元と調整して商品に採用するなど、限定感を出すのがうまく、内容、濃さで他社と一線を画しているのが強みになっています。

さらに、「ツイッター」や「LINE」などのSNSに登録している延べ4300万アカウントに対して告知を繰り返すことで発信力を高め、話題づくりに役立てています。

コンビニエンスストア業界は成長が鈍化し、生き残りをかけて各社が次の一手を模索しています。

ローソンでは、今後は人気グループなどエンタメとのコラボを強化することで、来店促進を図っていく計画です。

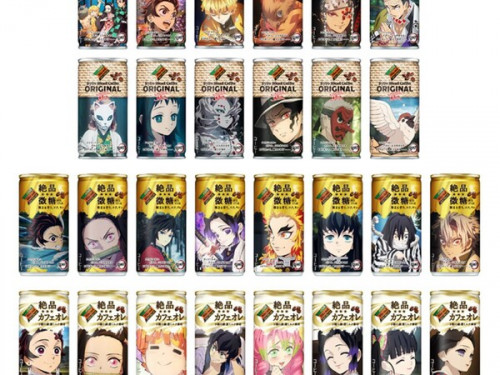

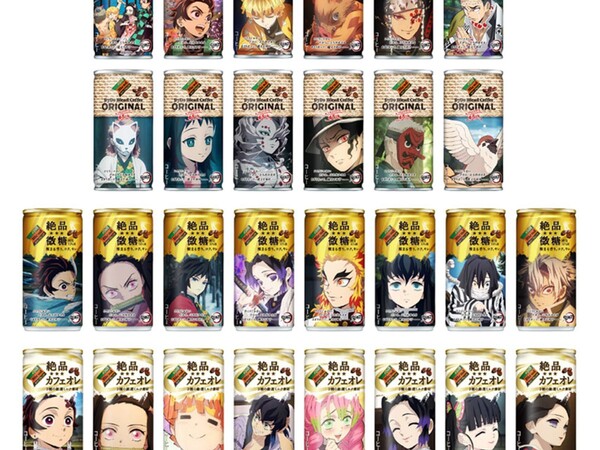

一方、ダイドードリンコのコラボ缶は発売3週間で5000万本突破するという快挙を達成しました。

10月18日から発売した「鬼滅の刃」コラボ缶は、絵柄を28種類用意。20~30代顧客の取り込みを狙いに実施したところ「ガチャ」感覚で購入する人が続出。10月のコーヒー飲料売上は前年比50%増という爆発的大ヒットを記録しました。

他にも、バンダイの好きなキャラと同じ髪色に簡単になれるカラーワックスは累計10万個以上を販売。ユニクロは、鬼滅の刃 UTを2回に分けて発売。ECでは早朝から完売が続出、店頭には長蛇の列ができました。

●「鬼滅の刃」の爆発的ヒットの背景にある消費者心理とは?

このように、新型コロナウイルス感染拡大で消費が低迷する中でも、爆発的ヒットを生んだ「鬼滅の刃」が多くの消費者の心をとらえた要因はどこにあるのでしょうか。

まず、コロナ禍で、心に希望が持てることをみんなが求めていたという時代背景があります。鬼滅の刃のテーマはずばり「愛」です。コロナ禍で人間の本質を再確認しようとしていた多くの人たちに「愛」の大切さを発信し、その結果多くの人々の共感を得たといえるのではないでしょうか。

次に、コンテンツに安心感を求める消費者ニーズに応えているという要因が考えられます。今回の映画は漫画の内容を踏襲しており、鑑賞した人の中には結末を知る人も多かったようです。映画を見て筋書きをなぞり、期待通りの感動が得られて満足した人も多かったのではないでしょうか。

いま、商品にしろサービスにしろ、購入して失敗したくない消費者が増えています。つまり、エンタメ消費でも、誰も知らないコンテンツの面白さを発見したいのではなく、確実に面白いものを楽しみたい、ムダな時間を過ごしたくないという消費者心理が、鬼滅の刃の大ヒットの裏に隠されているといえます。

そして、私のようなはじめてアニメにハマった人が人気を支え、多くのファンを生み出したことも大ヒットに至った要因の一つとしてあげられます。

刻々と変化する時代や環境の中で生活する消費者の心を、どのように読み解いて共感を生み出していくのか。マーケターは消費者理解の専門家にならなくてはいけません。