体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

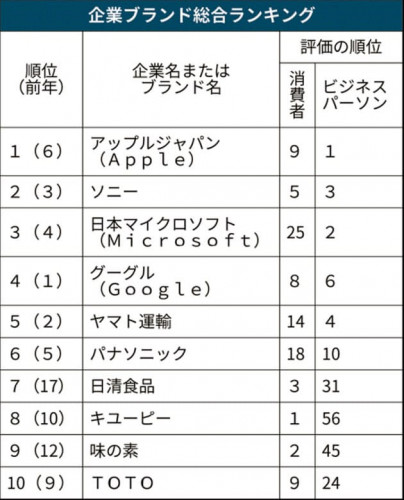

こちらは、株式会社日経リサーチという会社が、消費者とビジネスパーソンという2つの視点から、国内有力企業のブランド力を多角的に評価・分析している「ブランド戦略サーベイ」 2019年版の調査結果です。この調査は、各業種の代表企業600社(ブランド)を対象に、2019年6~7月にインターネットで調査したものです。回答者は消費者4万7264人、ビジネスパーソン4万6284人で、1社あたりでは消費者約790人、ビジネスパーソン約770人でした。調査ではブランド知覚指数(Perceptual index)のベースとなる評価5項目に基づいて消費者の知覚指数とビジネスパーソンの知覚指数を算出。これを統合して総合知覚指数のスコアを導き出しています。

消費者向けの主な評価項目は、①自分にとってどの程度必要と感じるかという「自分必要度」②他の企業とは違う独自性を感じるかという「独自性」③その企業にどの程度愛着を感じるかという「愛着度」④どの程度他の企業と価格の差があってもその企業の商品・サービスを購入したいかという「プレミアム」⑤どの程度他の人に薦めたいかという「推奨意向」の5つです。ビジネスパーソン向けの調査では、消費者向けの①の項目が仕事にどの程度役立つかという「ビジネス有用度」に、③の項目がその企業で働きたいかという「企業魅力度」に変わります。

では調査結果を見ていきましょう。

1位は前年からランクアップした「アップル ジャパン(Apple)、2位は「ソニー」、3位は「日本マイクロソフト(Microsoft)」4位はグーグル(Google)5位は「ヤマト運輸」、以下「パナソニック」「日清食品」「キユーピー」「味の素」「TOTO」と続きます。

ランクインしている企業はいずれも、認知度が高いばかりでなく、長期的に業績が好調な企業ばかりです。

では、ブランド力が強い企業はなぜ好業績になるのでしょうか。

みなさんがひとりの消費者として、何かを買ったりサービスを利用する場面をイメージしていただくとわかりやすいと思います。

まず一番目の理由が「強いブランドになると、競合他社の商品ではなく、自社の商品を選択してくれる」ということです。ブランドは同点のときの勝ち負けを決める「タイブレーカー」とも言われています。同じ価格と品質であれば、消費者はブランド力の強い商品を選ぶ傾向があります。いわゆる「数量プレミアム」と呼ばれる現象です。

そして3番目の理由として、「強いブランドは消費者のリピート購入をもたらす」ことがあげられます。たとえば、マヨネーズを買う場合、ほとんどの人が「キューピー」か「味の素」どちらかを継続して選んでいるのではないでしょうか。つまり、ブランド力の強さは、リピート顧客の多さに結びつくわけです。人口や消費支出が増えない成熟社会の今日、単純に顧客を増やそうという発想ではマーケティングは成功しません。21世紀のマーケティングは「絆」がキーワードです。大切なのは、顧客との絆を強くすること。ひとりひとりのお客様に何回も繰り返し買っても売らうことです。強いブランドは、お客様との絆、すなわち「顧客ロイヤリティ」を高めてくれます。

4つ目の理由として「強いブランドは、顧客が顧客を呼ぶ」ということがあげられます。ブランド力が強くなると、既存顧客が口コミによって友達や知り合いにそのブランドの魅力を発信してくれます。これによって、顧客が顧客を呼ぶというメカニズムが作用し、自然に顧客が増えていくというコトになります。特にインターネット時代では、良い評判も悪い評判もSNSですぐに拡散するため、強いブランドとは言え決して安心してはいられません。

さあ、あなたの会社も強いブランドづくりに向けて一歩を踏み出していきましょう。