体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

2021年2月3日、ソニーは、2021年3月期の最終的なもうけを示す連結純利益(米国会計基準)が前期比86%増の1兆850億円になりそうだと発表しました。従来予想を2850億円上回り、初めて1兆円を超える見込みです。新型コロナウイルス感染拡大による巣ごもり消費によってゲームやテレビなどの利益が想定を上回るといいます。

ソニーが見込むゲーム事業の営業利益は前期比26%増の3千億円。PS3を発売した07年3月期の2323億円の赤字、PS4の14年3月期の81億円の赤字と比較すると、大幅な改善となっています。この高収益を支えるのが、オンライン対戦などを楽しむための有料会員サービスです。

サブスクリプションともいえる、この継続課金の仕組みは2010年に導入。ゲームの機器売りからの脱却を目指して力を入れ、今では会員数は4600万人にまで拡大。会員は3カ月契約の場合、2150円を支払います。

例えば18年に発売した犬型ロボットの「aibo(アイボ)」も、飼い主は「エサ代」ともいえる費用が必要になります。本体は20万円程度ですが、使うためには通信機能が欠かせず、月2980円(税別)かかります。3年分まとめて払うと約10万円と割安になりますが、それでも本体の半分程度の金額。その対価として、飼い主はクラウドを通じた人工知能(AI)で日々、しぐさや芸を覚えて成長していく姿を見ることができるという仕組みです。

1999年に初代の「AIBO」を発売した際は、本体価格25万円(同)の機器売りだけだったことを考えると、製品そのものだけでなく、ビジネスモデルの進化もみえるわけです。こうした積み重ねにより、ソニーが継続課金型とみるビジネスは売上高全体の半分にまで高まっており、「売って終わり」のビジネスからの移行は着実に進んでいます。

一方、マイクロソフト社も、約100種のゲームが遊び放題になる「ゲームパス」の会員数が1800万人に達したことを明らかにしました。20年4月と比べて800万人、9月からでも300万人の上積みとなり、オンライン対戦ができる「Xboxライブ」の利用者は月1億人に上るといいます。

このように、ゲーム事業がハードやソフトの売り切りで終わる時代は過ぎ去りつつあります。様々な接点を通じて、利用者と継続的な関係を築いていけるか。利用者を維持・拡大していくためにはプレーヤーの要望にきめ細かく対応し続けられるかにかかっています。

売って終わりではなく、売った後もお客さまと永久に付き合っていけるビジネスモデルの創造こそ、これからの時代に成長していくために不可欠といえます。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大で外食することがむずかしくなる中、人々の美味しいを求める気持ちは強くなっているのではないでしょうか。

世界最多の感染者数を記録している米国では、感染拡大防止のため、飲食店の厳しい営業規制がひかれ宅配需要が急増。これを受けて、厨房はあるものの客席やホールスタッフを持たず、宅配に特化して食事を提供する「ゴーストレストラン」という新しい飲食店のカタチが広がっています。

一方日本でも、デリバリーやテイクアウトの特化した飲食店「ゴーストレストラン」が増えています。

2019年6月に開業した東京・目黒の「kichenBASE中目黒」は、中華、タコス、ニューヨーク風の屋台飯などをそれぞれの店舗が提供するシェア型のゴーストレストランです。

また、丸亀製麺を展開するトリドールホールディングスなどが出資するゴーストレストラン研究所は、シェア型ではなく自社ブランドを中心に展開しています。

西麻布の実店舗を持たないフードデリバリー専門店「Ghost Kitchens」を拠点に、麻婆豆腐、スンドゥブ専門店など14のブランドを展開。地域の台所として日常の食事をアップデートするというコンセプトでメニューを自前開発。多くのブランドを1店で提供するマルチブランド戦略をとっています。

ゴーストレストランは、少ない投資で複数のメニューやブランドを生み出し、売上高などを見ながら打ち手を変えたり、食のトレンドにスピーディに対応できるという強みがあります。また、フランチャイズ方式によって店舗数を拡大しやすいという要素も持っています。

英国の調査会社ユーロモニターは、世界のゴーストレストラン市場は、2030年にも1兆ドル規模に膨らむ可能性があると試算。

初期投資が安くて身軽、展開力や拡散力に優れたゴーストレストランは、新たな外食産業のビジネスモデルを生み出す潜在力を秘めているといえます。

しかしながら、SNSでクチコミが一気に広がる時代、顧客の想像を超える美味しさを提供できなければ、瞬く間に淘汰されることになります。

コロナ禍で本格的に広がるゴーストレストランは始まったばかりの業態であり、メニュー、宣伝方法、配達コストなど、いずれも課題があります。身軽さを武器に、現状では想像が付かないビジネスモデルを生み出せれば、外食業界にも明るい兆しが見えてきます。

新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務が日常化する中、オフィス勤務時に比べて、ストレスや不安を感じる人が増えています。

ストレスや不安を解消していくためには、自分自身のライフスタイルを見直して行くことが大切です。

そこで今回のコラムでは、デンマークやフィンランドなど世界幸福度ランキングで常に上位を占めている北欧諸国の人たちが取り入れている「ヒュッゲ流ライフスタイル」の中から、誰もが実践できる30のキーワードをご紹介したいと思います。

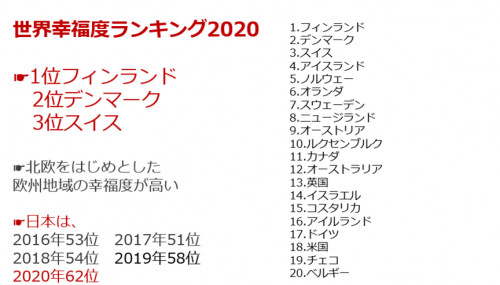

ところでみなさんは「世界幸福度ランキング」という言葉を聞いたことがありますか。

世界幸福度ランキングとは、国連が2012年より150ヵ国以上を対象に行っている幸福度調査のことです。

調査は、各国の国民に「どれくらい幸せと感じているか」を10段階で評価してもらった調査に加えて、(1)人口あたりGDP、(2)社会的支援(困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)、(3)健康寿命、(4)人生の選択の自由度(人生で何をするかの選択の自由に満足しているか)、(5)寛容さ(過去1か月の間にチャリティ等に寄付をしたことがあるか)、(6)腐敗の認識(不満・悲しみ・怒りの少なさ、社会・政府に腐敗が蔓延していないか)という6つの要素を元に幸福度を測っています。

各国で1000人を対象に調査し、調査対象者が各自の幸福度を0~10の中で評価して回答した平均値をとっています。これから発表する2020年ランキングの調査対象は153ヵ国でした。

みなさんは、1位はどこの国だと思いますか?日本は何位だと思いますか?

こちらが、今年の3月に発表された、世界幸福度ランキング2020の結果です。1位は3年連続でフィンランド、2位はデンマーク3位はスイス、以下アイスランド、ノルウェー、オランダ

、スウェーデン、ニュージランド、オーストリア、ルクセンブルクと続きます。

これらの上位の国を見ていくと、北欧をはじめとした欧州地域の幸福度が高いことがわかります。一方で日本はというと、2016年から年々順位を落とし、今年は62位という結果になりました。

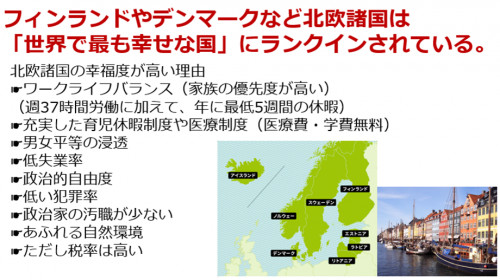

それでは北欧諸国がなぜこれほどまでに幸福度が高いのかという理由を見てきましょう。

まず、ワークライフバランスが取れていること、家族の優先度が高いことがあげられます。週37時間労働に加えて、年に最低5週間の休暇があるというのですから羨ましい限りですね。

また、医療費や学費が無料という充実した育児休暇制度や医療制度があげられます

さらに、男女平等の浸透や低失業率、政治的自由度、低い犯罪率、政治家の汚職が少ない、あふれる自然環境などがあげられます。ただし税率は高いという現実もあります。

ところで、北欧といえば、イケアやレゴ、マリメッコやロイヤルコペンハーゲン、ムーミンといった世界中で愛されているブランドを数多く生み出していることでも有名です。

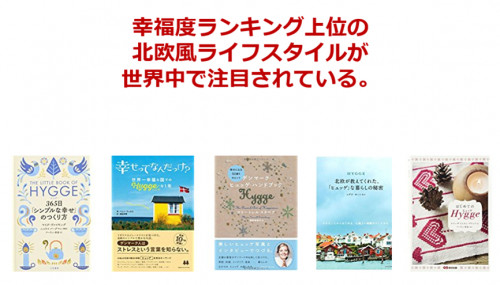

また数年前からは、幸福度が高い北欧風のライフスタイルが世界中で注目されていて、様々な書籍が出版されています。それらの書籍に共通するキーワードは「ヒュッゲ」という言葉です。

「ヒュッゲ」はデンマーク語で、「心地良い」「幸福」という意味です。仕事を効率良くこなしながら家族や友人との時間を大切にする、必要最低限のモノでシンプルに暮らす、そんなデンマーク人のライフスタイルを指し示しています。

ヒュッゲスタイルを画像で表現するとこんな感じです。暖炉があって、お気に入りの器や温かい飲み物があって、人とのつながりを通して、一瞬一瞬を大切にしながら、好きなものに囲まれて過ごす。そんなイメージを想像していただけると思います。

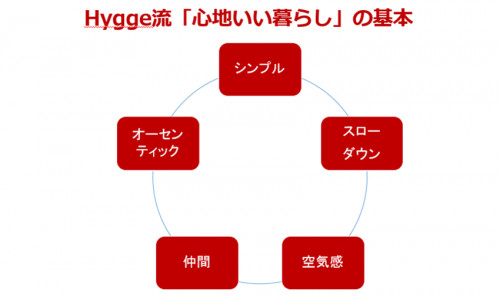

まず、シンプルに暮らすとは、物質的な豊かさへの執着心を少なくし、日々の暮らしの小さなあれこれを愛でる習慣を持つこと。そしてモノをため込むのではなく、家族や友人との絆を大切する。人生で記憶に残る出来事は、お金がかからないもの、という考え方を持つことがベースになっています。

次の、スローダウンして暮らすというのは、現代人は、不安定で情報過多の中で生きているので、一息ついて緊張を緩めたり、スローダウンすることを忘れがちである、速度を緩めることで自分を取り戻すことができるという考え方です。

3つ目の空気感というのは、あたたかさや居心地のよさがにじみ出ている雰囲気のことで、安全でおおらかで、ゆったりとしていて、 人と比べたり競争したりしないことを言います。そして大切なことはすべてを楽しむことという考え方です。

4つ目の仲間は、大切なのは安心して自分らしくいられる人たちと共に過ごすことであり、パートナー、隣人、同僚など、相手は一緒にいて楽しい人がいちばん。1人でもいいし、ペットが相棒なら申し分なしという考え方です

そして、最後のオーセンティックとは、自分の喜びに忠実に、自分の価値観に従って生き、誰かから言われたことではなく、自分の純粋な心に耳を傾けること。そして、自分を知ること、自分が好きなことや大切にしていることを大切にする。本当の自分でいることを重視する考え方です。

さて、みなさんはヒュッゲ流ライフスタイルのどこに共感できたでしょうか。

最後に、実際にヒュッゲ流のライフスタイルを実践していくための30のキーワードをご紹介します。どれも簡単に取り入れることができる項目ですので、ぜひチャレンジしてみてください。

◇ヒュッゲ流ライフスタイルを実践していくための30のキーワード

1. 熱いお風呂に入る

2. 日の出を眺める

3. 旧友に連絡する

4. 映画を見てリラックスする

5. 1日1人で過ごし、孤独を楽しむ

6. 子どものころに好きだったことをやってみる

7. 居心地のよいカフェを見つけて、あたたかい飲み物を飲む

8. 読もうと思っていた本を読む

9. 暖炉の火(またはろうそくの灯)のそばでくつろぐ

10.自分をハッピーにしてくれるものをリストアップする

11.携帯電話の電源を切って1日を過ごす

12.友人との食事会を計画する

13.家に人を呼んでお茶とお菓子をふるまう

14.15分間瞑想する

15.丸一日予定を入れない

16.ふかふかのスリッパを履く

17.くつろげる服装で散歩に出かける

18.会いたいと思う人に手紙を書く

19.パンかお菓子を焼く

20.手料理をつくる

21.アロマキャンドルを灯す

22.フェイシャルパックをする

23.夕日を眺める

24.身の回りの電子機器を片付ける

25.ヨガのレッスンを受ける

26.仲のよい人に手づくりのプレゼントを贈る

27.花を摘んで、花瓶に生ける

28.癒しの音楽をかける

29.ペットや愛する人をハグする

30.かなえたい夢を日記に書きだす

みなさんこんにちは。和田康彦です。

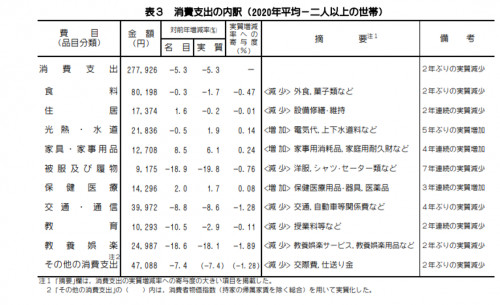

総務省は、2月5日、2020年の家計調査結果を発表しました。概要は以下の通りです。

◆2人以上勤労者世帯の収入(月平均):60万9535円(前年比4.0%増、2001年以降最高)

◆2人以上世帯の消費支出(月平均):27万7926円(物価変動を除いた実質で前年比5.3%減、下げ幅は比較可能な01年以降最大)

◆2人以上勤労世帯の収入から支出にまわさなかった貯蓄額(月平均):17万5000円(比較可能な00年以降最高)

◆2人以上勤労世帯の可処分所得(月平均):49万8639円(前年比4.6%増)、内訳は消費が61.3%(前年比6.6%減)、貯蓄が35.2%(3.8%増)

今回の結果から、1人10万円の特別給付金の支給が収入を押し上げ、外出自粛に伴う消費支出の減少が、貯蓄額を押し上げたことがわかります。

次に消費支出とその内訳を見ていきましょう。

最も支出が増えているのは、家具・家事用品で前年比8.5%増。4年連続で増加しています。また、保険・医療も前年比2.0%増となっています。

一方で、支出が減っているのは、被服及び履物の18.9%減(7年連続)が最も大きく、次いで、教養娯楽費の18.6%減(2年ぶり)、教育費の10.5%減(2年連続)、交通・通信費の8.8%減(4年ぶり)となっています。

消費支出が増加した項目と減少した項目をもう少し詳しく見ていくと、増加した項目では

マスクなどの保険医療用品・器具(前年比19.1%増)

麺類(前年比15.1%増)

テレビ・パソコンなどの教養・娯楽用耐久財(前年比14.5%増)

酒類(前年比12.8%増)

自動車(前年比6.1%増)

など、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う予防関連や巣ごもり生活に関連する消費が大きく伸びていることがわかります。

一方、減少した項目では、

交通費(前年比49.8%減)

宿泊料(43.7%減)

外食(前年比28.2%減)

男子用シャツ・セーター(前年比21.4%減)

交際費(前年比16.5%減)

など、いずれも外出自粛に伴う項目が大きく減少していることがわかります。

このように、家計消費調査からは、社会状況や景気の変化による生活者の消費に対する気持ちを読みとることができます。

とはいえ、調査結果はあくまでも平均像を示しているものであり、消費支出が大幅に減少する衣服・履物の中でも、ユニクロを展開するファーストリテイリングやワークマン、しまむらといった低価格チェーン店はコロナ禍の中でも好調を維持しています。また、外食業界でもマクドナルドホールディングスやスシローは、テイクアウトや宅配などのサービスを強化することで売上を伸ばしています。

一日も早く終息を願いたい新型コロナウイルスの感染拡大ですが、コロナ禍の中でも業績を伸ばしている企業に学び、いち早く変化に対応していきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

前回のコラムでは、アマゾンの創業者兼最高経営責任者のジェフ・ベゾス氏がCEOを退任し、取締役会長に就任するというニュースを取り上げました。http://womanmarketing.net/info/3750033

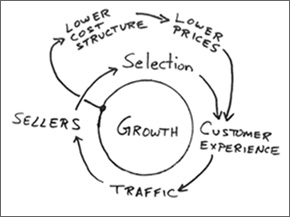

ジェフ・ベゾス氏によると、アマゾンには原動力となる3つの考え方があるといいます。一つは「常に顧客中心に考える」こと、二つ目は、前回のコラムでもご紹介した「発明を続けること」、そして三つ目が「長期的な視点で考える」ことです。

なかでも一つ目の「顧客中心に考える」については、「私はアマゾンを地球上で最も顧客中心の会社にしたい」というほど、創業当初からの経営哲学になっています。

一方、後任のCEOになるアンディ・ジャシー氏はアマゾンの収益の柱になったクラウド事業、アマゾンウェブサービス(AWS)を育てた実績の持ち主です。ベゾス氏がネット通販の強化のため「信頼性や拡張性が高いIT基盤がいる」と主張したところ、ジャシー氏が「他社にも同じ課題があり提供できるはずだ」と考えたことが事業拡大の契機になったといいます。

とはいえ、企業が対象のクラウドは一般顧客を対象としたネット通販とは勝手が違います。ジャシー氏は顧客のもとに足しげく通ってニーズをくみ取り、サービスに反映させました。「人の話をよく聞く」との評もこうした経緯があるためです。急成長の秘訣を尋ねると、いつも「顧客の声に耳を傾けること」と答えています。

顧客の声に常に耳を傾け、顧客が感動するほどのサービスを提供し続けることで、満足した顧客は、ネット上で「アマゾンは素晴らしい」という評価を高めてくれ、新規の顧客が爆発的に増えていく。

実際、アマゾンが創業からわずか1ヶ月で全米だけでなく、世界45カ国にまで利用客を広げることができたのは、利用した人が勝手に広めてくれたといっても過言ではありません。

かつて企業がブランドを築くためには、持てる資金の多くを広告宣伝につぎ込むことが必要でしたが、ネット時代にやるべきことは、持てる資金や時間の大半を優れた顧客体験の実現に使うことであり、宣伝の占める比率はとても小さくなったというのがべゾス氏の考え方です。

「満足した顧客は、製品が良かったことを平均3人に話すが、不満のある顧客は平均11人に不平をもらす」は、マーケテイングの神様、フィリップ・コトラーの言葉ですが、べゾス氏はネット上の口コミは、現実世界の口コミよりもはるかに大きな影響力を持っていると、創業当初から考えていたことがわかります。

実際、満足を得られなかった顧客は、現実の世界ではほんの数人にしか不満を漏らせませんが、ネット上でなら数千人、数万人といった規模で不満を広めることが可能となります。

つまり、インターネット時代は、カスタマーサービスでやりすぎるということはありません。やるべきことは、ただ一つ、顧客との約束を守り、顧客が感動するほどのサービスを提供し続けることだけです。アマゾンが次々に発明を生み出してきた背景には、「私はアマゾンを地球上で最も顧客中心の会社にしたい」という、常に顧客中心に考えるという強い信念が宿っています。