体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

お客様との関係性を築いて、長く、深くおつきあいしていくファンづくりマーケティングでは、お客様の声を聞きながら、商品やサービスの改善につとめてくいくことがとても大切です。

大手企業でも、マクドナルドや丸亀製麵を展開するトリドールホールディングスなどは、アプリで簡単にアンケートに答える仕組みを開発して、積極的にお客様の声に耳を傾けて、商品やサービスの改良改善につなげています。

コロナ禍の中でも絶好調のユニクロを展開するファーストリテイリングでも、お客様の商品やサービスへの満足度を高めるために、お客様の声を積極的に集めています。定期的に世界各地で顧客満足度を調査するとともに、Eコマースやカスタマーセンターを通してさまざまな情報を収集、分析し、商品やサービスの改善につなげています。

またユニクロは2011年から、お客様にウェブアンケートで、店舗スタッフの言葉遣いや身だしなみ、レジ対応とそのスピードなど、店舗サービスに関する顧客満足度の調査を行っています。2020年度は26の国や地域のユニクロで、約513万件の意見を収集し、お客様の満足度は96%という結果だったそうです。

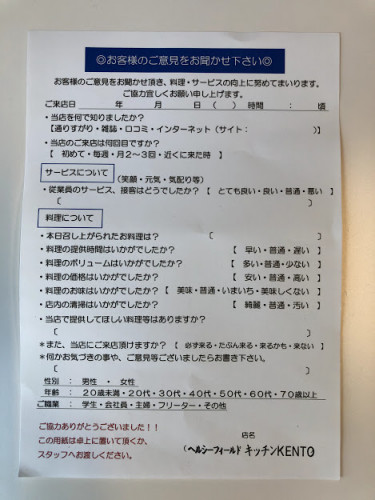

私が先日利用したレストランでも、「お客様のご意見をお聞かせください」というB6サイズのアンケート用紙がテーブルに置いてありました。

内容はというと、

利用日時、その店を知ったきっかけ、来店回数、サービス・接客の評価、料理についての評価(提供時間、ボリューム、価格、味、店内の清掃、メニューの希望)、次回の来店意向、その他自由回答、性別、年代、職業となっています。

大手企業のようにアプリを開発することもなく、簡単なアンケート用紙なら、今すぐにでも作ることができます。

お客様の声を積極的に集めて、それを分析することで、あなたのお店の強みや弱みがはっきりしてきます。その上で、強みをどんどん伸ばしていくことで、自然とあなたの店を好き!と言ってくれるファンが徐々に増えていきます。ファンづくりはお客様の声を集めて、真摯に受け止めることからスタートします。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

みなさんは、「ジャパネットたかた」と聞いてどんなことをイメージしますか。私は、今でも創業者高田明氏の個性的な声とトークが耳に残っています。

高田明氏は2015年に社長を引退、2016年1月にはテレビショッピングからも引退され、あの独特の話術は今は伝説となりましたが、テレビ通販の顔としての存在感には変わりありません。

退任後も、同社の業績は堅調で、ジャパネットたかたの持ち株会社であるジャパネットホールディングスの2020年12月期連結売上高は、前期比15.8%増の2405億円で過去最高を更新しています。コロナ禍で通販・EC需要が拡大。巣ごもり消費などで生活家電など通販事業が伸びました。

2012年12月期に2期連続の減収となったものの、2013年12月期にV字回復を成し遂げ、それ以降右肩上がりの成長を続けています。

私は、ジャパネットたかたの成長は、創業者高田明氏のファンが支えていたと考えています。

実は私もその一人なんですが、高田氏のトークからは、いつも「この商品をあなたの暮らしに取り入れることで、今よりももっと幸せな生活が楽しめますよ」という熱いメッセージが伝わってきました。

単に商品の機能やスペックを説明するのではなく、お客様の幸せを想像しながら語るトークが、観ている多くの視聴者のイメージを膨らませたのだと思います。

そして自分もこの商品を買ったら、今よりももっと便利に楽しく豊かになるに違いない。と確信することで、ついつい買ってしまうのですね。

高田氏は、『画面越しに見えない相手とコミュニケーションをとる秘訣は、何をどう話すかといった小手先のテクニックではなく、「思いを伝えたい」という強い気持ちがないと相手には響かない』

『商品の特徴はもちろん、その商品をどこでどんな人たちがどんな気持ちでつくったのか知りつくしておくことが重要』

と語っています。

この商品を生活に取り入れてもらうことで、お客様に今よりももっと幸せになってもらいたい!そんな熱い情熱が、お客様に伝わり、自然とファンが生まれていくのだと思います。

モノが溢れてコモディティ化している時代、あなたの熱い情熱こそがファンづくりの肝になります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

前回は、なぜ今ファンづくりマーケティングが大切なのかということを学んできました。

新規顧客を獲得することも大切ですが、実際にはコアなファンが何度も商品を購入したりサービスを利用することが企業の売り上げを支えてくれています。私もこれまでの様々な経験を通して、上位20%のお客さんが売り上げの80%を占めるという「パレートの法則」がほとんどの企業や商品に当てはまることを実感してきました。

売り上げが縮小している状況においては、まず上位20%のコアなお客さんをしっかり固めた上で、新規のお客さんにアプローチをすることが大切です。既存のお客さんを維持するコストは、新規顧客を獲得するコストに比べて1/5程度で済むとも言われています。

さらに、コアなファンとより長くおつきあいしていくことで、そのまま売り上げのアップにつながります。すでにファンになってくれているお客さんとの関係性を深めることで、1つ買ってくれていた人が2つ、3つと購入量を増やしてくれたり、より単価の高いものを買ってくれたりして、全体的な売り上げのアップにつながります。

今回は、ファンづくりがあなたの会社にもたらすメリットについてもう少し詳しく学んでいきましょう。ファンづくりとは、まさに既存のお客さんをよりつながりの度合いの高いファンになってもらう取り組みです。

ファンづくりのメリット①リピート購入してくれる

ファンは、あなたの会社やブランド、商品を「好き」になって応援してくれるので、長く商品やお店を使い続けてくれます。

つまり、商品やサービスをリピートして利用する人が増えてくれれば、あなたの会社は、売上の予測が立ちやすく、事業の安定性が増します。また、前回の講義でご説明したように、新規顧客への販売コストは、既存顧客への販売コストより5倍多くかかると言われているので、リピート購入を増やすことは、新規の営業や新商品開発にかかるコストの削減にもつながります。

ファンづくりのメリット②口コミで商品の良さを広めてくれる

最近は新規顧客を獲得するための広告が本当に効かなくなったといわれています。その要因としては現代の人々はSNS等の台頭で、かつてない量の情報に囲まれているからということが言えます。

これだけ情報量が多いと、広告の露出を増やしても砂の一粒になるだけで、基本的に届かないし見てくれません。たまたま見てくれたとしても覚えてもらえず流れてしまう。広告に効果が無いわけではありませんが、昔と比べて打率は非常に低くなっています。。

では、人々はどんな情報なら信頼するのでしょうか。

あなた自身はどうですか。私の場合は、家族や友人から聞いたことが一番信頼できる情報源になっています。

実際にPR会社が日本で調査した結果を見ても、人々が情報源として最も信頼するのは「家族や友人」でした。つまり生活レベルや趣味が近い「価値観が近い人」が愛用する製品やサービスに人々は影響を受けやすいわけです。

このように私たち人間には、同じ属性や価値観を持つ人とつながろうとする傾向や、自分が良いと強く感じたものについて「紹介したい、誰かに話したい」という心理があるわけです。つまりファンがいれば、その人たちが自分に近い家族や友人に熱意を持って広めてくれ、新しいお客さんを増やしてくれるといううれしい結果に結びつくのです。

ファンづくりのメリット③購入単価の向上が期待できる

特定の商品のファンになると、同じブランドの商品や、関連するほかの商品の情報にも関心を持ちやすくなります。それまで手にすることがなかった高単価な商品に注目したり、購入したりする確率が高まるかもしれません。

ファンづくりのメリット④スペック競争、価格競争から脱却できる

その商品を愛好し、応援しているファンは、スペックや価格の多少の変動には左右されにくい傾向があります。そのため、根強いファン層を持つ商品やブランドは、競合との細かいスペック競争やシビアな価格競争に巻き込まれるリスクが比較的低いのです。

このように、あなたの会社がお客さんとの間に良い関係を築いていくことで、深いつながりが生まれ、お客さんのあなたの会社やブランド、商品に対するロイヤリティ、つまり、共感や愛着、信頼といった感情はどんどん高まっていきます。

その結果として、顧客単価の向上や取引期間の長期化が見込めるようになるわけです。

このところ大手メーカーでもファンづくりマーケティングに積極的に取り組んでいます。例えばソニーでは、デジタル一眼レフカメラの購入直後からメールなどでコミュニケーションをスタートし、「αcafe」や体験会など、ユーザー限定のコミュニティを活用してファンを形成しています。

その結果、ある顧客の売り上げをデジタル一眼レフカメラ購入時点で1とした場合、体験会などに招待して絆を深めていくと、売り上げは実に5.34倍に達したそうです。

私が以前勤めていた千趣会でも、ベルメゾンデッセというコミュニティサイトを運営して、会員とのコミュニケーションを深めていました。分析してみると。積極的に参加してくれる会員の年間購入金額は平均よりも高いことがわかりました。

ファンづくりの最大のメリットはLTV(ライフタイムバリュー)の向上にあり

ところであなた、LTV(Life Time Value)という言葉を聞いたことがありますか。LTV(Life Time Value)とは日本語に訳すと「顧客生涯価値」のことなんですが、一人のお客さんがあなたの会社と取引を開始してから終了するまで間に、あなたの会社にどれだけの利益をもたらしてくれるのかという指標です。

つまり、あなたの会社が一人のお客さん、あるいは1社のお客さんから得られる価値の合計を示す指標なんですね。

ファンづくりのマーケティング以前のマーケティングでは、新規顧客をどんどん増やして売り上げを拡大させていくやり方が主流でした。

しかしながら、前回もお伝えしたように、人口減少や高齢化、単身世帯の増加といった社会の変化に加えて、暮らしの成熟化によって消費者はモノを買わなくなり、また情報洪水の中で何を買っていいのかわからなくなってきています。つまり、これからの時代は、新規顧客を増やしていくことがどんどん難しくなっていくわけです。

また、新規顧客を獲得するには、既存顧客を維持する5倍のコストがかかるという1:5の法則や顧客離れを5%改善できれば最低でも25%の利益向上が見込めるという5:25の法則についてもお話しさせていただきました。

そうすると、新規顧客を獲得するよりも、今いるお客さんを大切にして、一生付き合ってもらうことがコストも時間もかからず、本当に重要になってくるわけです。

まさに、LTV(Life Time Value)という指標は、これからの時代の経営の重要な指標であり、LTVの向上は、まさにファンづくりのマーケティングを通してもたらされるのです。

ではここで、LTVの算出方法についてみていきましょう。

LTV(顧客生涯価値)は、(購入単価-費用)×購入頻度×継続利用期間で算出することができます。

例えば、あなたのお店がお好み焼き屋さんだったと仮定します。お客さんのAさんは、毎回ビールとモダン焼きを注文してくれ、1回あたり2000円使ってくれます。あなたのお店の経費率がほぼ50%だとしたら、このAさんは毎回1000円の利益をあなたのお店にもたらしてくれることになります。

そしてAさんが年間10回来てくれて、3年間通い続けてくれたとしたら、AさんのLTVは(2000円-1000円)×10回×3年となり、3万円の利益をあなたのお店にもたらしくれることになります。この3万円こそがAさんがもたらしてくれたライフタイムバリューなのです。

次に経営的視点でLTVをみていきましょう。

経営的なLTVは、「(①顧客数×②平均顧客単価×③平均年間利用回数-④費用)×⑤平均継続利用期間」で算出されます。

つまり、あなたの会社がLTVを向上させていこうとしたら、①顧客数を増やす②購買単価を上げる③年間利用回数を増やす④費用を減らす⑤継続利用期間を伸ばすという5つの取り組みが重要になってくるわけです。

では、ファンづくりのマーケティングがなぜLTVを向上させることに直結するのか、順番に見ていきましょう。

① 顧客数を増やす

顧客数を増やしていくためには、既存客を大切にして流出しないようにつなぎとめることが重要です。ファンづくりのマーケティングは、まさに流出を食い止めてあなたの会社やブランド、商品を好きになってもらうためのマーケティングです。そして、ファンになってもらうことで、そのファンは口コミや紹介によって次々に新規客を生み出してくれるわけです。顧客数を増やしていくためにファンづくりマーケティングがとても有効であることが理解できたと思います。

②顧客単価を上げる

顧客単価を上げるためには、ほかの商品も併せて買ってもらう「クロスセル」とより高額なタイプの商品を購入してもらう「アップセル」を促進する方法があります。ファンづくりマーケテイングで、お客さんとの深い絆が築かれると、お客さんはあなたの会社やブランド、商品に対する信頼度が高まります。その結果、購入点数の増加やよりグレードの高い商品への移行も期待できるのです。

③年間利用回数を増やす

以前、3回来てくれて初めてお馴染みさんという話をしました。ファンづくりマーケティングはまさにこのおなじみさんを維持し増やしていく日々の活動です。適切なタイミングでのメルマガ配信やDM送付、ツイッターやインスタグラムなどのSNSでのつながり、おなじみさん向けのお得なキャンペーン

など。お客さんが知らないうちに去っていく流出率を食い止めて、おなじみさんを増やしていくことで、平均的な年間利用回数は自然と増えていくことになります。

④費用を減らす

新規客を獲得するためには既存顧客を維持する5倍のコストがかかるということも以前にお話ししました。つまり、ファンづくりマーケティングで顧客の流出を少なくすることができれば、おのずとコストを下げることに直結するわけです。またファンが新たなお客さんを連れてきてくれるので新規客獲得コストも削減することができます。

⑤継続利用期間を伸ばす

ファンづくりのマーケティングの目的は、まさに一人のお客さんと長く付き合うことです。私が以前勤めていた千趣会のベルメゾンでも、継続して利用してくれている会員のことを継続会員と呼んでいました。この継続会員を維持し増やしていくことこそがまさにマーケティングの肝といえます。継続会員は新規会員に比べても1回あたりの購入単価が高く、結果として年間購入金額も新規客の1.5倍くらいありました。ファンづくりマーケティングに取り組んで、継続して利用していただけるファンを増やすことがLTVを向上させる重要なポイントになります。

以上、ファンづくりのマーケティングがいかにLTV(Life Time Value)を向上させていくために有効であるかということが理解できたと思います。

最近では、LTVを向上させるための取り組みとしてCRM(Customer Relationship Management)顧客関係管理に取り組む企業も増えています。

CRMは ファンづくりのためのデジタル的手法といえます。顧客の属性や購買履歴などの情報をデジタルで管理することで、一人一人のお客さんにタイムリーかつ適切なアプローチを仕掛けることで、自社に対してのロイヤリティを高める方法です。

特にECの世界では、新しい顧客獲得は年々難しくなっており、一度買ってくれたお客さんをリピータにしていくことが生き残りの生命線になっています。このため、顧客属性や購買履歴、サイトの閲覧履歴などの情報を一元管理し、一人一人の顧客に対してのパーソナルなアプローチをするためのCRMツールを導入する会社も増えています。

いずれにせよ、商品力強化や顧客サービスの向上に腰を据えて取り組み、顧客との長期的なつながりを構築し、あなたの会社やブランド、商品に対する共感、愛着、信頼を醸成していくことが儲かるための必須条件といえるのです。

さぁ、あなたの会社やお店やブランドもファンづくりのマーケティングで儲かる仕組みをつくっていきましょう。

あなたのマーケティングパートナー和田康彦が全力でサポートします。

無料相談実施中!

みなさんこんにちは。和田康彦です。

これまでの回で、一度利用したり、買っていただいたお客様を流出させずに、リピータになってもらうことが、儲けていくためにいかに大切なことであるかをわかっていただけたと思います。ここからは、もう少し詳しく、今なぜファンづくりマーケティングが必要になってきているのかという背景についてみていくことにします。

私が、ファンづくりマーケティングがこれからの時代に必然になると考えているのは、まず、ファンは売り上げの大半を支えてくれる大黒柱だからです。次に、新規顧客を増やすことが年々難しくなってきているからです。そして3つ目が、ファンが新たなお客さんを連れてきてくれるから。そして4つ目が、新型コロナでファン大切さが浮き彫りになってきたからです。

①ファンは売り上げの大半を支えてくれる大黒柱だから

私が以前勤めていた千趣会のベルメゾンカタログでは、3割くらいの優良顧客と呼んでいたお客さんが売り上げの7割ほどを生み出してくれていました。

この3割の優良顧客つまりベルメゾンのファンのお客さんは、1年間に買ってくれる回数も1回あたりの購入金額も他のお客さんに比べて多いのが特徴です。つまりファンは売り上げを支えてくれる大黒柱であり、ファンを大切にしてファンであり続けてもらうことこそが収益の安定につながっていくわけです。ファンを増やして維持していくことこそが儲けのしくみづくりといえるわけです。

●パレートの法則にあてはめて分析してみよう

ところでみなさんは、「パレートの法則」とか「20:80の法則」と呼ばれている法則をご存じでしょうか。

パレートの法則は、イタリアの経済学者であるヴィルフレド・パレートが発見し提唱した言葉で、現在では「世の中のあらゆる事象においてそれを構成する “2割の要素” が事象の8割の成果を生み出している」という考え方として認識されています。

このパレートの法則によると、ビジネスの現場では、「全顧客の上位20%が売り上げの80%を生み出している」といったように使われています。それぞれのお店や会社によってもこの割合は異なると思いますが、先ほども言ったように私が勤めていた千趣会のベルメゾンでは、約3割の優良顧客が約7割の売り上げを支えてくれていました。

みなさんもよくご存じのカゴメの代表的な商品、カゴメトマトジュースでは、上位2.5%のコア・ファンが全売り上げの30~40%を占めているそうです。たった2.5%で全売り上げの30~40%もあるって、本当に驚きですね。一日に220円以上、年間にして8万円以上カゴメ商品を購入するコアファン層がカゴメの売り上げを支えているわけです。

ところが、このコアなファン層が少しづつ離れていっていることに気づいたカゴメは、大きな危機感を持ち、そのコアなファンとのつながりをより強くするために「&カゴメ」というコアファン限定のコミュニティサイトをつくりました。このコミュニティサイトは、カゴメのことが大好きで実際に日々購入してくれているファンが集まる場所をつくることを目指しました。つまりコアなファンと濃密に付き合うことによって、彼らの気持ちが離れるのを防ぎ、収益を安定させようと取り組んでいるわけです。

そういえば、私も以前健康診断でコレステロール値が高いといわれ、毎朝コンビニで「ヘルシオ緑茶」を毎朝2本買って通勤していました。1本150円くらいでしたから2本で300円。ウィークデーはほぼ毎日買っていましたから、300円×20日で毎月6000円、12か月で年間約72000円も花王のヘルシア緑茶に投資していたわけです。きっと花王さんにとっては優良顧客だったんでしょうが、購入場所はコンビニだったので、花王さんには私の情報は全く届いていないわけです。これももったいない話ですね。

ここまで説明してきたパレートの法則ですが、少数の顧客が売上の大半を支えているという意味においてほとんどの商品ジャンルにあてはまります。あなたの会社や商品はどうでしょうか。ぜひ、分析してみてください。

●知っておきたい、1:5の法則/5:25の法則

次に1:5の法則や5:25の法則って聞いたことがあるでしょうか。ともに出所が明確でない法則なんですが1:5の法則は、新規顧客に販売するコストは既存顧客に販売するコストの5倍かかるという法則で、

5:25の法則は、顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善されるという法則です。

パレートの法則は上得意客やファンが売り上げを支えてくれることを私たちに教えてくれ、1:5、5:25の法則は、一人ひとりのお試し客を大切にして、長くおつきあいしていくことこそが儲かる仕組みづくりの核心であることを教えてくれています。

②新規顧客を増やすことが年々難しくなってきているから

ファンづくりマーケティングがますます大切になってきている2つ目の理由が、新規顧客を増やすことが年々難しくなってきていることがあげられます。

日本企業は、経済が伸び商品が売れていた高度経済成長時代の名残もあって、今でも「新規顧客の獲得」に主眼をおいている企業が多いといえます。またテレビCMやキャンペーンによって大量に売れた時代の成功体験を信じている経営者や役員、古参社員がいまだに多いのも現実です。

しかしながら、社会や消費者を取り巻く環境は日々大きく変化しており、新規客を獲得することはどんどん難しくなっているのです。

では、具体的に今起こっている社会や消費者を取り巻く環境変化についてみていきましょう。

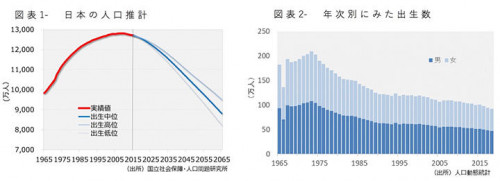

●新規顧客を増やすことが難しい背景①日本の人口はどんどん減ってる

あなたもすでにご存じだと思いますが、日本の少子化は年々深刻化していて、計算上は2008年をピークに毎年100万人もの人口が減っているといわれています。これは100万都市と言われる千葉市や仙台市が毎年一つずつなくなっていくペースなんですね。

厚生労働省の人口動態統計速報によると、外国人を含む2020年の出生数は過去最少の87万2600人でした。前年より2万5900人、率にして2.9%の落ち込みとなっています。

出生数が100万人を下回ったのは2016年。それからわずか4年でここまで減ったのは、出産適齢の女性が年々減っている要因が大きいのですが、そこに今回のコロナ禍が重なり、減少ペースがさらに早くなってきています。国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によれば、日本の人口は2053年には1億人の大台を割り込みその後も減少の一途を辿る見通しです。

このように、基本的に若い人口が増えないのですから、買ってくれる人数を全体的に増やすとか新規顧客を増やすのはどんどん難しくなっていきます。これまでのように新規客を増やすことに主眼をおくのではなく、今買ってくれている顧客を大事にして、そのお客さんが離れないようにすることがこれからの経営の目標であり、収益安定のためにも重要になってきたわけです。

●新規顧客を増やすことが難しい背景②高齢者がどんどん増えている

人生100年時代と言われています。2020年には女性の半数が50歳を越え2024年には全国民の3人に1人が65歳以上、2030年になると団塊世代の高齢化で東京郊外にもゴーストタウンが続出するといわれています。高齢者は消費を控える傾向にあり、日本の消費市場は縮小化をたどるばかりです。

総務省がまとめた2020年9月15日時点の人口推計によると65歳以上の高齢者人口は前年比30万人増の3617万人。総人口に占める割合は0.3ポイント上昇の28.7%でともに過去最多を更新しました。

また「団塊の世代」と呼ばれる1947~49年生まれを含む70歳以上の人口は78万人増の2791万人となり、後期高齢者医療制度の対象となる75歳以上人口は24万人増の1871万人に上っています。

日本の総人口は前年に比べて29万人減の1億2586万人となる一方、高齢者人口はどんどん増え続けているわけです。

国立社会保障・人口問題研究所の推計では、高齢者の割合は今後も上昇が続く見込みで、第2次ベビーブーム世代(1971~74年生まれ)が65歳以上になる2040年には35.3%になる見込みです。

あなたの周りの高齢者を思い出してください。年齢を重ねると、社会の先行きへの不安や自身の健康への不安、そして老老介護などの出費を考え、お金を貯めこむようになり消費を控え始めます。50代60代の高齢者予備軍も同様です。親の病気や介護、老人ホームなどへの出費、そして自分の年金問題などに備えて、財布のひもを固く締め始めています。このように高齢者が急増する日本社会では、新規顧客を獲得することが年々難しくなり、今買ってくれているお客さんを大切にして長く付き合っていくことが重要になってくるわけです。

●新規顧客を増やすことが難しい背景③未婚者が増えて、家族や世帯需要が減っている

さらに未婚者が急増していることにも目を向けなければいけません。2035年には全人口の48%に当たる、男女合わせて4800万人を未婚者が占めるといわれています。

私たちはこれまで、結婚して新しい生活を始めることで、家具や家電、マイホームやマイカーといった高額なモノにどんどん消費してきました。そして妊娠、子供が生まれると、今度は子供服やベビーカー、おむつやおもちゃなど子供を育てるために必要な消費が生まれてきます。その後、子供の成長に伴って、習い事や教育、通信機器といった新たな需要を生み出してきたわけです。

ところが、未婚者が増えることで結婚や子供の誕生によって生まれる家族需要や世帯需要は年々減少していくことにつながります。

国立社会保障・人口問題研究所が公表した直近の将来推計によれば、2025年の単身世帯(1人暮らし)は、2015年より8.4%増えて1996万世帯になるとみられています。総人口に占める1人暮らしの割合は16%となり、2015年の「7人に1人が1人暮らし(14%)」という状況が、「6人に1人強が1人暮らし」に変わります。

このように、人口急減、超高齢化社会、未婚者の急増といった社会環境の変化により、日本国内の消費市場は年々縮小していくことが予測され、それに伴って新規顧客の獲得もどんどん難しくなっていくことが推測されるのです。つまり、今買ってくれていて、支持してくれているお客さんを生涯大切にしていくことこそが、生き残りのカギになっていくわけです。

●新規顧客を増やすことが難しい背景④モノが溢れ、買いたいものがない成熟社会だから

1980年代に入って日本は成熟市場に入ったといわれています。成熟市場とは、ほとんどの世代で、ほぼモノをそろえた時代のことを言い、多くの商品が高い普及度を示している市場の状態のことです。

ファッションではタンスがいっぱいといわれており、今や断捨離がキーワードになる時代です。また家の中を見渡しても、ほとんどの家には必要な家電製品や家具が揃っており、新規に購入する商品は少なく、買い替えや買い増し需要が中心になってきています。

モノが溢れて、買いたいものがない時代へ。新規客の獲得はますます難しくなり、一人のお客さんを長く付き合っていくことが重要になるのは、当然に流れとなります。

●新規顧客を増やすことが難しい背景⑤情報が溢れ、伝えたいことも伝わらないから

スマートフォンの登場で、私たちを取り囲む情報量は格段に増えて、今や情報洪水の中で生きているようなものです。企業は、商品情報をいくら発信しても消費者には届かず、テレビ番組や映画、音楽でも、どんなに苦労して作ったコンテンツでもほとんどがヒットしてくれない時代になりました。

このような情報過多の時代は、消費者に伝えたいことを伝えることがますます難しくなり、新規客を獲得することは至難の業です。これからは、一度お付き合いしたお客さんを大切にして長く関係を築いていくことが、繁盛のカギになるのです。

③ファンが新たなお客さんを連れてきてくれるから

ファンづくりマーケティングが大切になっている理由の3つ目が、ファンが新たなお客さんを連れてきてくれるからということが言えます。

あなたは、自分だけが知っている美味しい店や満足のいくおもてなしを受けた温泉旅館のことなど、うれしかったことや楽しかったことを誰かに話したくなりませんか。

私の友人に大のアウトドア大好き人間がいます。年に何回もキャンプや釣りに赴き、自然との時間を楽しんでいます。そんな彼は大のアウトドアグッズの収集家でもあります。フェイスブックの投稿を見ると、かなりマニアックなグッズをたびたび買っていることがわかるのですが、主に買っているブランドがスノーピークなんですね。彼に聞いてみると、きっかけはスノーピークファン友達のおすすめで、テントを買ったところ、なんとも快適に過ごすことができて、それ以来スノーピークのファンになってしまったとのことでした。

世の中に商品や情報やエンタメ情報が溢れかえっている今、自分にぴったりの商品や自分のツボにはまるエンタメに出会うことってかなり難しくなってきています。でも、私の友人のように、価値観の合う友達や知人からのおすすめであれば、なんの疑いもなく、すうーっと入ってくるのではないでしょうか。

例えば、パソコンを買う場合なんかも、私はITに強い友達に助けを求めたりします。すると彼は自分が最も信頼しているブランドを教えてくれるわけです。

このように、ファンはまずは中の良い友達やコミュニティを通して、自然とその商品やサービスの良さを伝えてくれる伝道師の役割を果たしてくれてます。そして、SNSを通してもその声はどんどん伝播して、広がっていきます。

このように、あなたの会社や商品を愛してくれている熱いファンは、あなたの会社や商品の広告塔になり、新たなお客さんを生み出してくれるのです。そしてそのお客さんはファンに進化して、また新たなお客さんを連れてきてくれるという好循環が生み出されます。

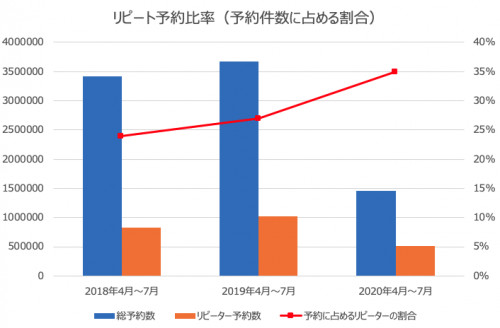

④新型コロナでファン大切さが浮き彫りになってきたから

飲食店向けの予約・顧客台帳サービス『トレタ』の調査データからは、常連客=ファンの大切さが浮かび上がって来ました。

新型コロナの影響の強かった時期(2020年4~7月)と、過去2年間の同月の予約データ約4000店舗分を比べてみると、コロナ禍において全体の予約数は半減しているものの、全予約数に占めるリピーターの割合は増えていることがわかります。

すなわち、コロナ禍で新規予約の割合は減っても、リピーターが予約を下支えしてくれたと言えます。

背景としては、お客様が飲食店に予約をする際に、「感染対策においても安心できるお店に行きたいから、初めてのお店よりよく知っているあのお店の方が安心」という心理になりやすいこと、また、「馴染みのあのお店を応援したい」といった気持ちで、お店の選択をしているのではないかといったことなどが考えられます。

また、この調査では、リピーター率が平均より低いお店では、予約数が前の年より約1/3に減少した一方、リピーター率が平均より高いお店では、約1/2の減少にとどまっていたことがわかりました。

日頃からリピーターを増やせていたお店が、コロナ禍で受けた打撃を最小限に抑えることができていると言えます。

これらのデータからも、苦境にあるときこそ、なじみの店を支えたくなるという消費者心理が見えてきます。つまり、今後は広告宣伝を投じて新規顧客を開拓するより、つながりを深めて常連さん、ファンになってもらう努力がますます重要になってくるといえるのです。

以上、今回は、今なぜファンづくりのマーケティングが必要なのかという背景について①ファンは売り上げの大半を支えてくれる大黒柱だから ②新規顧客を増やすことが年々難しくなってきているから ③ファンが新たなお客さんを連れてきてくれるから ④新型コロナでファン大切さが浮き彫りになってきたからという4つの観点から見てきました。

さぁ、あなたの会社やお店やブランドもファンづくりのマーケティングで儲かる仕組みをつくっていきましょう。

あなたのマーケティングパートナー和田康彦が全力でサポートします。

無料相談実施中!

3回来てもらって初めて”おなじみさん”

私はサラリーマン時代、たまに大阪キタ新地のクラブに飲みに連れて行ってもらうことがありました。その時、お店のクラブ嬢から聞いた言葉が今も印象に残っています。

「うちらのお客さんはな、3回来てもらって初めておなじみさんやねん」

私はなるほど、と納得しながらも、「へぇー、なんで3回なん?」と聞き返しました。

すると彼女は困った顔をして「何でって、いつもママがそう言うてはるから」と答えてくれました。

さすが、大阪キタ新地で長年お店を開いて、たくさんの常連さんを抱えている繁盛店のママさんです。

「お客さんは3回来てもらって初めておなじみさん」

この言葉の中には、彼女が自分の体験から得た、お店が繁盛して儲かるしくみの真実が隠されていると思いました。

みなさんこんにちは。女性を惹きつけるマーケティング研究所の和田康彦です。

私は関西在住なので、お取引先に伺うといつもあいさつ代わりに「儲かってまっか」と声をかけるのが習慣のようになっています。すると相手からは、いつも「ぼちぼちでんな」という声が返ってきます。

このように、関西では儲かっていても儲かっていなくても「ぼちぼちでんな」が常套句になっていますが、商売をしている人ならだれもが心の底で「儲けたい」と思っているに違いありません。

では儲かっている店と儲かっていない店を左右しているのは何なんでしょうか。

売れてる商品があるから、立地の良いところに店があるから、比較的値段の高いものが売れているから、広告やチラシの作り方がうまいから・・・・・・どの答えも決して間違ってはいません。

でも本当のところ、「儲かっていない」店に共通するのは、新地のママが言っている「おなじみさん」ができないこと。あるいはできてもその数がすぐに減っていくことにあるんですね、

あなたのお店に、初めてのお客さんが来てくれて商品を買ってくれました。これってとてもうれしいですよね。でもいくら商品を買ってくれたとしても、そのお客さんがリピートしてくれないと、なかなか儲かってはいきません。

なぜ儲からないのか、それはお客さんがもう一度来てくれない、あるいは今まで来てくれていたお客さんが知らない間に来なくなってしまう。つまり、お客さんと思っていた人が、気が付くと、どんどん減ってしまっているからなんです。

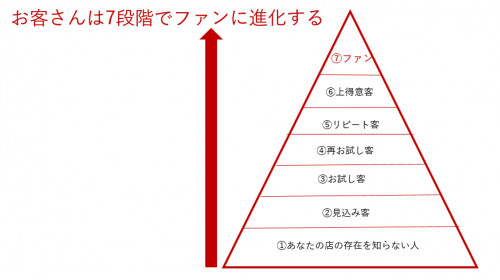

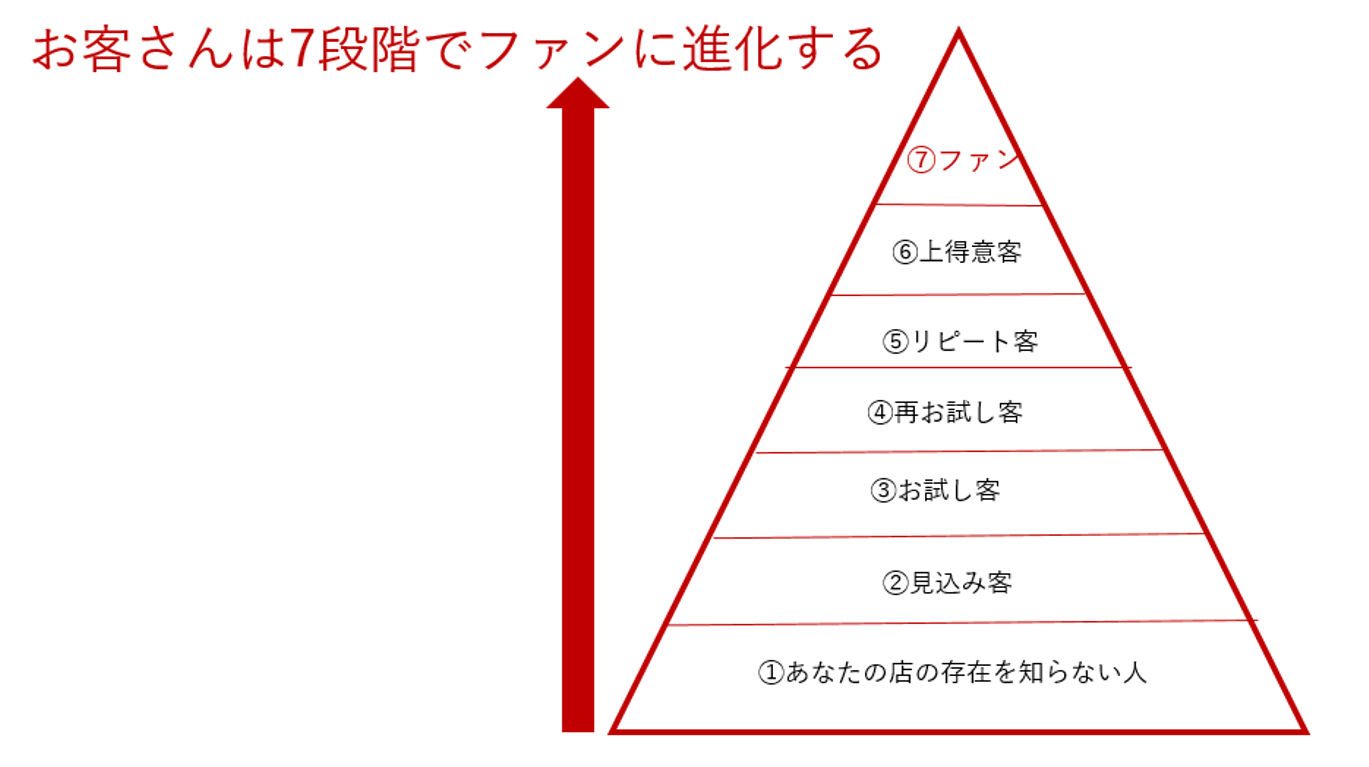

お客は7段階でファンに進化する

こちらの図表を見て下さい。

この図は、「お客さんは7段階でファンに進化していく」という考え方を表したものなんですが、

お客さんというのは、

①まだあなたの店の存在を知らない人

②お店の存在を知ってくれてお客になってくれそうな見込み客

③一度購入してくれたお試し客

④もう一度買ってくれた再お試し客

⑤その後も買ってくれるリピート客

⑥年に何度も買ってくれる上得意客

⑦一生付き合ってくれるファン

の7段階に分かれるんですね。

「見込み客」というのは、まだあなたのお店で商品を買ったことはないけど、お店の存在は知っている人のことです。

この見込み客のうち、一人が初めて来店して買ってくれた。この人のことを「お試し客」と呼びます。

例えば、あなたの家や職場の近くに新しくラーメン屋ができたとしましょう。駅からの帰り道、その新しくできたラーメン屋の存在を知ったあなたは、そのラーメン屋の見込み客です。そして、ラーメン好きなあなたは、「ほんまに旨いのかな」という好奇心から、ある日、お店に入って一杯の醤油ラーメンを注文しました。

つまりあなたの気持ちからすると、本当に旨いのかわからないけれど、ちょっと試してみようかなという気持ちで店を訪れているわけです。ですからこの段階ではあなたは「お試し客」なんです。

そして、醤油ラーメンを食べたところ、期待以上に旨かったので、次は味噌ラーメンにトライしようと思って、1週間後再度お店を訪れました。ここでのあなたは再お試し客の段階になります。

実は、お試し客が2回目も購入・利用してくれる割合は約4割~5割といわれています。つまり、100人の人がお試しにその店のラーメンを食べてくれたとしても、もう一度来てくれる人は40人~50人に減ってしまっているわけです。

そして、2回目の味噌ラーメンを食べて、またまた予想以上に旨いと感じたあなたは、また1週間後、このお店を訪れました。お店側からすると、あなたは、今日の冒頭でお話しした「お客は3回来てくれて初めておなじみさん」のおなじみさんになるわけです。この図ではリピート客と呼んでいます。

2回利用してくれたお客さんが次も利用してくれる割合もほぼ4割から5割といわれているので、3回利用してくれるリピート客は20人~25人ほどに減ってしまっています。つまり、100人のお客さんがお試しに来てくれたと喜んでいても実は75人ものお客さんがお客さんでなくなっているわけです。

幸い、あなたは、この店の味や大将と時たま交わす会話が気に入って、月に何度か利用するようになりました。つまりあなたは、お店にとって大切な上得意客になっているわけです。

そしてあなたは、この店の味を友達や知人にも知ってもらいたくて、ツイッターやインスタグラムに投稿したり、実際に友人や知人を連れてこの店を訪れることが日常茶飯事となりました。この段階では、あなたはこのお店の立派なファンになっているわけですね。

ここまで見てきたように、一度お試しできてもらったお客さんが3回リピートしてくれる割合は、ほぼ2割くらいに減ってしまうというのが、一般的な現状なんです。この減ってしまったお客さんのことを「お客が流出している」という表現をするのですが、あなたのお店のお客さんの流出率は大体何%くらいか把握していますか?

実は、自分の店のお客さんの流出率が何%か、初めて利用してくれたお客さんが平均いくらくらい使って去っていくのか、いつどれくらいの客が去っていくのかということがわかっていない経営者が案外多いんです。

でも、このお客さんの流出というのは、みなさんの気が付かないところで起こっている重大な危機と言えます。しかもその流出率は、お試し客から2回目購入客に進化する段階で平均して50%から60%、2回目購入客からリピート客になる段階でまた50%から60%ですから、一年の間に莫大な数のお客さんがあなたの気が付かないうちにいなくなっているわけです。なんだか背筋がぞっとしますよね。

これは私の知っているお店の実話なんですが、そのお店は実際に1年間で5000人のお試し客を獲得できていました。実は、そのお店は比較的業績もよかったので、安心していたのです。ただ、数年前からポイントカードを導入して、顧客データを蓄積していたので、お客さんの流出について調べてみました。するとなんと1年間に80%も流出しているということがわかりました。

そのお店で買い続けているお客さんは一年間で平均1万円使ってくれていたので、3年間なら3万円になります。仮に一人も流出しなかったとしたら、1万円×5000人×3年ですから、3年間で1億5000万円の売り上げになっていたはずです。しかしながら、8割が流出してしまっているので、現在のお客さんはわずか1000人。仮にこの1000人が3年間流出せずに、毎年1万円使ってくれたとしても、1万円×1000人×3年で3000万円の売り上げとなってしまいます。お客さんの流出がゼロの場合に比べると、なんと1億2000万円もが消えてなくなっていることがわかります。このように、顧客の流出に何の手も打たないのは、現金に火をつけて燃やしているのと同じくらい怖いことなんですね。

確かに自然減をゼロにすることは難しいかもしれません。ただ、せっかく利用してくれたお試し客を流出させないための手は打てるわけです。何も手を打たずに現金に火をつけて燃やし続けるのか、何らかの手を打って、燃やす現金を少しでも減らすのか。あなたならどちらを選びますか。

さぁ、あなたの会社やお店やブランドもファンづくりのマーケティングで儲かる仕組みをつくっていきましょう。

あなたのマーケティングパートナー和田康彦が全力でサポートします。

無料相談実施中!