体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

「開いててよかった」。コンビニエンスストアの24時間営業が全国に広がった80年代に流れていた、セブン・イレブンのCMのキャッチコピーです。24時間営業は当時高まってきた深夜需要の受け皿になりました。その後もATMの設置や、すぐに食べられるプライベートブランド(PB)の総菜の開発など、高齢者や共働き世帯の増加といった社会の変化に即したサービスで成長してきました。

しかしながら、2019年にはコンビニの店舗数は減少、人手不足や効率面から24時間営業という既存の価値にも疑問符がもたれるようになってきます。

そんな中、コンビニ各社が力を入れ始めているのが、店舗から消費者まで商品を届ける「ラストワンマイル」戦略です。ラストワンマイルとは、店から消費者の自宅や職場まで物流の最終区間を指します。

全国津々浦々に約2万1千の店舗網を持つコンビニ最大手セブン・イレブンでは、近くのコンビニに足を運んでもらうのではなく、スマートフォンで注文すると店舗から最短30分で商品を宅配するラストワンマイル戦略を本格化しています。

2020年までに300店で実験してきましたが、2021年6月以降都内など1千店に順次拡大していく計画です。

また20年秋にはデニーズの商品をセブンの宅配網に乗せる実験をスタート。今年春からは、そごう・西武のデパ地下の食品の一部の宅配も開始する計画です。

今後はグループ各社に広げていくことで、スーパー、百貨店、専門店を傘下に持つセブン&アイホールディングスのシナジーを引き出していくことを狙っています。

アマゾンや楽天など、既存ネット通販よりも素早く商品を届けられる宅配網が全国に定着すれば、イトーヨーカドーやそごう・西武の商機も広がりそうです。

一方、ローソンも宅配に活路を見いだそうとしています。米ウーバーテクノロジーズと提携し、ネット注文した品を宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員が届けるサービスを19年8月に開始。いまや1千店舗超で利用されるサービスに成長しました。社長の竹増貞信氏は「コンビニ宅配は消費者の習慣になっていく」と自信を見せます。

コロナ禍は、従来の事業のあり方や形態にこだわることなく、新たな存在意義を創造することの重要性を私たちに突き付けてきました。

実店舗から出て消費者に最接近する。地域の人々と顔の見える関係をつくることが今後の小売業の生き残りの鍵になっていきます。便利さの中身も社会の変化とともに変わらなくてはいけません。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

ファミリーマートは、1月13日、3月1日付で伊藤忠の細見研介執行役員(58)が社長に就任すると発表しました。同社は、新型コロナウイルスの影響もあり20年3~8月期の連結最終損益は107億円の赤字(前年同期は381億円の黒字)と業績は悪化。近年目立ったヒット商品が無いなど、商品力の低さも課題です。

コンビニ業界は2019年に初めて店舗数が減少し、これまで勝ち組だった業態にも成熟化の波が襲ってきています。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の意識や価値観は大きく変わり、それに伴って、生活者のライフスタイルも大きく変化しています。

そんな中、小売店を無人化する動きが広がっています。

NTTドコモは、食品を入れた自販機をマンションやオフィスの空きスペースに設置。2021年上半期に首都圏で100店舗開設する計画です。客はキャッシュレス決済で購入し、自販機にはIoT(Internet of Things)を装備し、5Gネットワークで在庫状況の確認など遠隔管理していきます。

また、セブン・イレブン・ジャパンは、現在500ヵ所で展開している学校・オフィス向けの無人販売所を2025年末までに1000ヵ所まで拡大する予定です。

ローソンは病院など120ヵ所に自販機を設置。ミニストップもセルフレジ付き販売所を早期に首都圏で1000ヵ所に増やす計画です。

海外でも無人店舗は拡大しています。アマゾン・ドット・コムが運営する食料品店「Amazon Go」の最初の店舗は2016年12月にAmazonの新本社内にオープン。消費者はレジに並ばずに商品を購入することが出来、自動で支払いが完了します。2020年6月現在、全米4都市(シアトル、サンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク)で26店舗を運営しています。一方中国でも、アリババが展開する食品スーパー「フーマー」で、無人店舗の実験が進められています。

新型コロナウイルスの感染拡大によって注目が集まる「非接触・対面サービス」ですが、今後もいろいろな業態で加速していくことが予測されます。

無人化は人手不足対応にもなり、小売の低い生産性の改善にも期待がかかります。あなたのお店でも今から先を見据えて、セルフレジ対応や無人化に向けて検討していくことをおすすめします。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、人々の意識や価値観は大きく変わり、それに伴って、消費者のライフスタイルも大きく変化しています。

◆ネット通販の利用者が増加

総務省の家計消費状況調査によると、ネット通販を利用する世帯の割合は2020年9月に49.9%となり、前年同月から6.9ポイント上昇しました。特に世帯主が50歳以上の世帯で伸びが顕著で、5月から7月にかけては、70代以上が前年同月比3~4割の大幅増に。重症化のリスクが高い高齢者らが感染を避けるため、外出をしなくて済むネット通販を始めたことが背景にあります。

昨年は緊急事態宣言の発令によって多くの小売業が休業に追い込まれました。そんな中でもネット通販拡大の波に乗って、厳しい状況の中でも前向きにチャレンジしている企業が多くみられます。

◆創業300年のサスティナブル企業「中川政七商店」

1716年創業の中川政七商店も、変化を先取りして新しいお客さまとの付き合い方を築いてきた一社です。

同社は、奈良で300年続く老舗工芸品店。江戸時代に「奈良晒(さらし)」と呼ばれる高級麻織物の問屋として誕生しました。武士に好まれ、幕府に献上したこともあり、さらに明治時代には皇室御用達に。1925年のパリ万博にも出展して高い評価を得た歴史のある企業です。

しかしながら、その後は麻織物の需要低迷や作り手の減少によって、11代目のときには廃業の危機が訪れます。

◆再成長の原点は企業ビジョンと構造改革

2008年、13代目の社長に就任した中川政七氏は、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンを打ち出し、工芸業界初の企画開発から製造販売までを一貫して行うSPA(製造小売業)事業を確立。全国の伝統工芸メーカー800社と一緒になって、年間2000点以上の商品を開発、製造販売しています。直営店は全国に60店舗。東京ミッドタウンやコレド室町、GINZA SIXなど話題の複合商業施設に次々に出店しブランド力を高めてきました。その結果、社長就任8年で売上10倍以上の急成長を果しています。

2018年3月、千石あや氏が創業家出身以外で初の14代目社長に選ばれました。そして2年後、今回の新型コロナウイルスの感染拡大という経営にとって大きな試練に出会います。

◆時代の先を読んだECへの参入

同社がEC事業を立ち上げたのは2007年。当初は、定番のオリジナル商品など在庫の多い商品の消化率を上げることと、店舗のない地方の顧客を開拓すること目的に運営してきました。しかしここ数年は、直営店とECの商品構成をそろえることで直営店に近い買い物体験ができるように整備してきました。

その結果、「ECでも直営店と同じような買物体験ができる」という時代を先読みした施策が功を奏し、緊急事態宣言で休業に追い込まれたリアル店舗の売上をネット通販が救うことになります。

◆コロナ禍で変わる消費者意識

コロナ禍で外出自粛を余儀なくされ、自宅で過ごす時間が多くなった生活者は、料理を始めたり、台所を整えたりすることに興味が向き、ふだんの暮らしを気持ちよく快適に過ごすための消費にこだわるようになってきました。いわゆる巣ごもり消費といわれるものです。中川政七商店のECサイトでも、台所用品やふきん、土なべ、陶器製の保存容器といった巣ごもり需要の関連商品がお客さまに支持されています。

また、外出自粛が、暮らし方や生き方までも考え直すきっかけとなり、モノの買い方や選ぶ基準も大きく変化してきています。

◆モノづくりの背景や作り手の思いを伝える

中川政七商店が扱う日本の工芸商品には、技術を構造が理にかなった商品がいくつもあります。ていねいにつくられた商品からは作り手の熱い思いも伝わってきます。同社のECサイトでは、このようなものづくりの背景や作り手の思いを伝えることに注力し、なぜこれがいいのかをきちんと伝えることに重点を置いています。

また、職人へのインタビューやデザイナーの開発秘話、社員が好きな自社商品の魅力、工芸品の構造的な解説など「中川政七商店の読みもの」というコンテンツを毎日配信。読みものに興味を持ってもらい、購入につながるケースも増えています。

◆SNSを通してお客さまとつながる

さらに、店舗の休業中にはインスタグラムによるライブ配信もスタート。九谷焼の窯元などオンライン工場見学や暮らしを豊かにするヒントをライブ配信することで、売上、フォロワー数も増加しています。

サービス面では、顧客会員のポイントを店舗とECで一体化。直営店とECの相互総客を推進するOMO「Online Merges with Offline」にも取り組んでいます。

これらの施策が奏功し、ネット通販の売上は2019年度の4億円から2020年度は3倍の12億円まで拡大する見込みです。そして21年度は20億、22年度は30億と強気の計画で、ニューノーマル時代の新たなビジネスモデルの構築に舵を切っています。

◆展示会もリアルからオンライン開催にシフト

一方で、2011年から開催してきたバイヤー向けの合同展示会「大日本市」も2020年はオンライン開催に変更し一般消費者に開放して開催しました。ここでも、職人のトークイベント、工房探訪の動画、プロによる商品レビューなど、オンラインならではのコミュニケーションに注力し成功を収めています。

◆利便性だけでなく、感情に訴えることが重要に

暮らし方や生き方までも考え直すきっかけとなった今回の新型コロナウイルスの感染拡大。価格は多少高くても、毎日の生活を本当に豊かに快適に楽しくしてくれるものに囲まれて生活したい。自分が興味を持ったもので長く大切に使えるものを選びたい。生活者はモノを買うときも買う理由を考え始めるようになりました。そんな生活者の心を捉えるには、利便性だけでなく感情的な側面を訴求する商品がこれからのトレンドになります。

◆ニューノーマル時代は共感を誘うファンづくりの時代

ニューノーマル時が始まり、消費市場が過渡期を迎えたいま、感度の高い消費者には、企業がつくりあげたブランドの本質だけでなく、掲げているビジョンや思想、そこで働く人の姿勢まで透けて見え始めています。

だからこそ、中川政七商店が取り組んでいるような、企業姿勢やモノ自体の魅力や背景をていねいに伝える取組みを強化することで、お客さまの共感を誘うファンづくりを目指していくことが重要です。

デジタル時代こそ、お客さまとつながるコミュニケーション設計がブランドづくりにおける大切な要素の一つになります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、生活者の意識や価値観は大きく変わり、それに伴って、人々のライフスタイルも大きく変化しています。

レジャーもその一つです。海外旅行などに依然制約がある中、キャンプや登山などのアウトドアレジャーが注目されています。

人気の背景には、感染リスクが低い近場の屋外で手軽に非日常が楽しめることがあります。

◆アウトドア市場は、3年で27%拡大

矢野経済研究所の調べによると、2019年度の国内のアウトドア市場規模は5169億円で、2016年と比較して27%増加しています。2020年度は19年比5.3%減と予測していますが、他のレジャーに比べるとコロナ禍の影響は少ないといえます。

アウトドアメーカー大手スノーピークの2020年7~9月のアウトドア関連商材の国内売上高は前年比37%増と、コロナ禍の中でも大きく伸ばしています。

◆アウトドア市場の中で存在感を高める「ガレージブランド」

ところで、このように成長を続けるアウトドア市場の中で、「ガレージブランド」と呼ばれる小規模メーカーの存在感が年々高まってきています。

「ガレージブランド」とは、その名の通り、車庫でつくるような小さなメーカーのこと。創業者の多くは、アウトドア愛好家で、大手にはできない隙間をついた商品開発で消費者の支持を集めています。

例えば、リバーサイド・ランブラー社は、約30グラムと軽くて、短時間で水を沸騰させられる簡易コンロを開発。また、フリーライト社は軽くて撥水効果が持続するテントを開発するなど、ユーザー目線(生活者視点)で機能を磨き上げ、ファンを獲得しています。

両社ともに、販売はネット通販が中心のD2C「Direct to Consumer」ブランドで、このところアメリカや韓国からの問い合わせも増えているといいます。

英ユーロモニターによると、世界のキャンプ場の市場規模は2020年に156億ドル(約1兆6000億円)になると見込まれており、日本だけでなく世界的にも大きな市場が広がりつつあります。

インターネットを通じて世界中がつながる時代。小さな会社でも、ニッチ市場を極めて、世界的企業になれる可能性が身近に迫ってきています。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、生活者の意識や価値観は大きく変わり、それに伴って、日々の生活スタイルも急激に変化しています。

例えば、キャッシュレス決済の普及もそのひとつです。

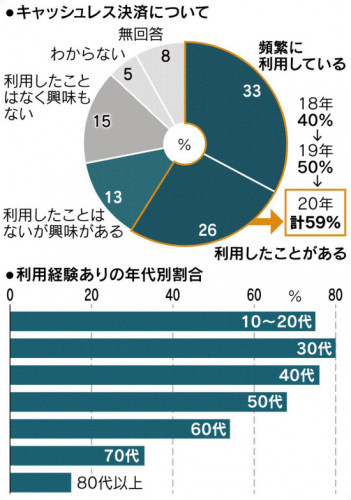

日本経済新聞社の調べによると、キャッシュレス決済の利用経験率が、2018年の調査から2年間で20ポイント近く上昇し、6割に達しました。

キャッシュレス決済については「頻繁に利用している」が33%の最多で、「利用したことがある」(26%)と合わせた利用経験率は59%という結果に。

18年調査では40%。19年調査では消費税増税に合わせてキャッシュレス決済の優遇策を導入し50%に高まり、今回はコロナ禍によって利用が一段と拡大しました。

■最多は30代の80%

年代別にみると30代が80%と最も多く、10~20代と40代も7割を超えています。10~20代と30代は「頻繁に利用」が50%に上ります。一方で高齢者は現金を使う傾向が強く、70代は33%、80代以上は15%にとどまります。また、10~20代はキャッシュレス決済に浪費してしまう不安を持ちやすいとの指摘があり、利用経験率が30代よりも低かった要因とみられます。

世界銀行などのデータに基づいて17年に各国の年間支払金額に占めるキャッシュレス比率を調べた調査によると、最も高い韓国は97.7%だった。中国の70.2%や米英仏の40~50%台に比べて日本は21.4%と大幅に下回りますが、今後はさらに普及していくことが予測されます。

キャッシュレス決済には、人との接触が減るためコロナの感染防止に役立つ。小売店のレジなどでは少子高齢化による人手不足を軽減できるなど、生活者にも企業側にも幅広い利点があります。

経済産業省によると訪日外国人の7割はクレジットカードが使える場所が多ければ「もっとお金を使った」と答えており、消費喚起にもつながります。

ポストコロナの成長戦略を考える上で、小さな会社やお店でも、キャッシュレス決済の導入は重要な選択肢の一つになります。