体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大は収まらず、東京、大阪などの4都府県では緊急事態宣言の5月31日までの延長と愛知、福岡の追加が決定されました。

まだまだ続きそうなステイホーム生活ですが、コロナ禍の中で「おうちごはんを充実させたい」と考える女性が増えています。

外食ができなくなったことで、料理レシピ投稿検索サービスの利用率は飲食店予約サイトを上回り、毎日の食事を美味しく楽しく味わうために、新たなメニューにチャレンジしている様子も伺えます。

2020年度の総務省の家計調査を見ると、2人以上世帯の消費支出は、外出自粛による外食や旅行費減少を反映して前年比5.3%と、比較可能な2001年以降最大の落ち込みとなりました。

一方で、巣ごもり生活を充実させるための消費は上昇していることがわかります。例えば、炊事用電気具は前年比13.3%増、生鮮肉は10.3%、冷凍調理食品は15.9%と前年を二桁上回っており、油脂や調味料関連も増加しています。

これらのデータからは、毎日の自炊でも、こだわりの調理器具や食材、調味料などで少しでも気持ちがワクワクする非日常を楽しみたい、という女性ごころが見えてきます。

●外国人の自宅で開催する料理教室が人気

東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪、台湾に住んでいる外国人の自宅で料理教室を開催している「ニキズキッチン」料理教室のご案内 / ニキズキッチン英語料理教室 (nikikitchen.com)には、約40か国・地域の料理を教える講師が登録しており、ホームステイのような雰囲気の中で各国の料理が学べます。

登録している講師は、在日大使館に勤める料理人や職人、日本在住の外国人などで、それぞれのお国料理を入会金なしの1回完結型、5480円から体験できる点が人気の背景にあります。

レッスンは日本語、英語の両方が用意されていて、ZOOMを使ったリモート教室もスタートしています。

参加者は、大使館の料理人から直接本場のレシピを教わるという非日常体験と、そのレシピを自宅で作ってみるという二つのワクワク体験を通して、身近で手軽な異文化体験を楽しんでいます。

まだまだ収束が見えないコロナ禍のもと、手軽に気分転換で着たり、巣ごもり生活で疲れた心身を癒してあげられる商品やサービスが、女性を笑顔にするポイントになります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

まだまだ新型コロナウイルス感染拡大の収束は見えてきませんが、このコロナ禍を機に、消費者のモノの買い方や選ぶ基準が大きく変化してきています。

中でも、価格は高くても本当に毎日の生活を快適に楽しくしてくれるものを選ぶ人が増えており、利便性だけでなく、感情的なベネフィットを得られる商品をお客様は求めていらっしゃいます。

このような傾向は、東日本大震災がきっかけに生まれ、このコロナ禍で加速しています。

憧れの人が持っているから、カッコイイからという動機だけでモノを買うことは少なくなり、自分が興味を持ったもので長く使えるものを選ぶという消費傾向に変わってきているのです。

特に、若者の間に身の周りのものを吟味して揃えたいという人が増えています。その背景にはSNSの普及が影響しており、インスタグラムやユーチューブ、ツイッターで個人が発信したものに共感し、その輪が広がっていることがあります。

消費者の共感を誘うためには、企業姿勢やモノ自体の魅力や背景を丁寧に伝えていくことが重要です。

ニューノーマル時代が始まり、消費市場が過渡期を迎えた今、感度の高い消費者には、企業がつくり上げたブランドの本質だけでなく、掲げているビジョンや思想、そこで働く人の姿勢までもが透けて見え始めているからです。

●300年続く老舗工芸品店「中川正七商店」の共感経営

1716年創業、奈良で300年続く老舗工芸品店「中川正七商店」は、江戸時代「奈良晒(さらし)と呼ばれた高級麻織物の問屋として誕生しました。

武士に好まれ幕府に献上したこともあり、明治時代には皇室御用達となりました。そして1925年のパリ万博では高い評価を得るものの、その後麻織物の需要が低迷し作り手も減少していきます。

2008年、廃業の危機を救うために、13代目中川正七氏が社長に就任。企業ビジョンの打ち出し、SPA業態への転換、全国に直営店を展開するなど次々に新たな施策を実行に移すことで、社長就任から8年で売上10倍以上という偉業を成し遂げます。

現在は、全国の伝統工芸メーカー800社と一緒になって、年間2000点以上の商品を開発・製造販売しています。

そして、東京ミッドタウン、コレド室町、GINZA SIXなど話題の複合商業施設に次々に出店し、ブランド力を高めています。

中川正七商店の成長を支えているのが「日本の伝統工芸を元気にする!」というビジョンです。

日本の伝統工芸には、技術と構造が理にかなった商品がいくつもあり、丁寧に作られた日本の工芸品からは作り手の熱い思いも伝わってきます。

このコロナ禍の元、外出自粛に伴い自宅で過ごす時間が増えています。特に、料理を始める人や台所を整える人が増加し、ふきんや土鍋、陶器でできた保存容器などが人気といいます。

値段が少し高くても毎日の台所仕事を愉しく、快適にしたいという消費者が、同社のモノづくりに共感して購入しているのだと思います。

今や100均にも似たような商品があるので、価格重視派からすれば不要不急の商品かもしれません。

しかし、中川正七商店では、これまでモノづくりの背景や作り手の思いを伝えることに注力してきました。

自社サイトでは「中川正七商店の読み物」を毎日配信。職人へのインタビューやデザイナーの開発秘話、社員が好きな自社商品の魅力、工芸品の構造的な解説などのコンテンツが充実しています。

この結果、読み物に興味を持ってもらい購入に至るケースも増えているようです。

さらに、昨年の緊急事態宣言の休業中には、インスタライブもスタート。九谷焼の窯元などのオンライン工場見学や暮らしを豊かにするヒントなどをライブ配信。2020年11月末までに16回配信することで、売り上げ・フォロワー数が増加しました。

また、バイヤー向けの合同展示会「大日本市」も2020年はオンライン開催。職人のトークイベント、工房探訪の動画、プロによる商品レビューなどオンラインならではのコミュニケーション活動に注力して、一般にも開放することで、さらなる中川正七商店ファンを育んでいます。

その結果、ECの売り上げが急増。2019年に4億だった売り上げは2020年は約12億、2021年は20億を計画するに至っています。

企業姿勢やモノ自体の魅力や背景を丁寧に伝える取り組みで顧客の共感を誘い、ファンづくりにつなげている中川正七商店の共感経営。あなたの会社でも、ぜひ参考にしてください。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルス感染拡大の出口が見えない中、未来を描けなくなっている経営者の方も多いと思います。

企業が右肩上がりで成長していた時代は、経済的な合理性を追求することが、社会的な価値の向上にもつながっていました。

つまり、消費者のモノやサービスに対する需要を満たせ、また従業員の給料も安定して増やして行けたわけです。

しかし、低成長の時代になると、売り上げだけを追求してもなかなか成果が出ず、一方で、環境や格差の是正といった経済的な価値以外を重視する消費者も現れて、人々の価値観は多様化してきています。

特に最近は、地球環境の変化を誰もが実感しはじめ、地球環境の保持こそが、経済成長のベースであるということに気づきはじめています。

そのような社会の変化を背景に、今企業は「自社は何のために存在しているのか」を定義したパーパスを示し、共感する人が集まる状態をつくることが重要になってきています。

モノが溢れる時代だからこそ、消費者は自分たちの価値観に合う企業から商品を選ぶようになってきています。

また、優秀な人材を登用するうえでもパーパスは重要です。特に、今の若い世代は社会的な価値に共感する人が増えてきているので、その企業の社会的存在意義を定義することは非常に重要になってきています。

年齢や国籍、専門性など多様な社員が共有できる価値観があれば組織として大きな力を発揮できるわけです。

さらに、取引先や株主に応援してもらうためにも、共感できるパーパスを掲げることは有効です。

このところ大企業を中心にパーパスを経営の軸に取り入れる企業が増えていますが、パーパスを再定義するためにはお金は一切かかりません。

あなたの会社でも、改めて「自社は何のために存在しているのか」と問うてみましょう。

ファンづくりは、共感してもらえるパーパスを再定義するところから始まります。

●パーパスを原動力に11万人の社員のベクトルを合わせるソニー

ソニーは4月に社名を「ソニーグループ」に変更しました。そして、吉田憲一郎会長兼社長は「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテインメントカンパニー」とソニーを再定義し、存在意義(パーパス)として「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」としました。

11万人という巨大な社員がベクトルを合わせて事業を動かしていくためには、社会的存在意義を定義することが重要という考え方のもと、策定後も経営トップ自ら繰り返しパーパスについてのメッセージを発信し、社員の共感と納得感を高めてきたといいます。

ところで、ソニーのパーパスのキーワード「感動」の主体は「人」です。

そのための経営の方向性は「人に近づくこと」。この考え方は、喜び創造経営の基本的な考え方と全く同じですね。

そして「人」を核にした事業ドメインを次の3つに規定しています。一つは人の心を動かす事業 そして、人と人をつなぐ事業 3つ目が人を支える事業なんですね。

ソニーという巨大企業が「人」に焦点を当て、事業活動しているということに私はとても驚きました。しかし、小さくても大きくても、人間であるお客様を喜ばせる、感動してもらうという目的に変わりはありません。

あなたの会社も、お客様を感動で満たして、たくさんのファンを増やしていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

一度来てくれたお客様がその後一度も来てくれない。

何回かリピートして来てくれていたお客様がその後ピタッと来てくれなくなった。

あなたのお店でも、思い当たることが多いのではないでしょうか。

せっかく一度利用してくれたお客様がその後利用してくれなくなることを「顧客が流出する」、といいますが、顧客の流出は経営にとっての一大事です。

お客様はあなたのお店や会社にとって大切な資産であることは、いつも言っていることですが、顧客が流出するとは、まさにこの大切な資産を水に流しているようなものです。

とはいえ、お客様をつなぎ留めておくことも至難のわざです。なぜなら、お客様、つまり人間ってすぐに忘れてしまうからです。

一度食べに行ったラーメン屋さんも、2.3日するともう忘れている。あなたにも経験があると思います。

私も先日、車で走っていると、以前良く利用していたレストランを目したのですが、そのレストランのことをすっかり忘れてしまっていることに気づきました。

それがきっかけでもう一度行ってみよう、という気になったんですが、人間なんて所詮、忘れやすい動物なんです。

つまり、お客様をあなたのお店のファンにしていくためには、まず忘れさせない、つまり思い出してもらうための努力が大切になってきます。

来店してもらったら3日以内にはサンキューレターを出す。誕生日や記念日にはお祝いのDMやメールを送付する。どんなことでもよいので、忘れているお客様に思いだしてもらうアプローチが必要なんです。

そのためにも、以前にもお話した「顧客リスト」の収集は必須になります。氏名や住所、電話番号はもちろん、メールアドレスやLINEアカウントを教えてもらうことも有効です。また、誕生日や結婚記念日などの情報も教えてもらえるとお客様が喜ぶいろいろなアプローチが可能になります。

●山田養蜂場の「思い出してね」作戦

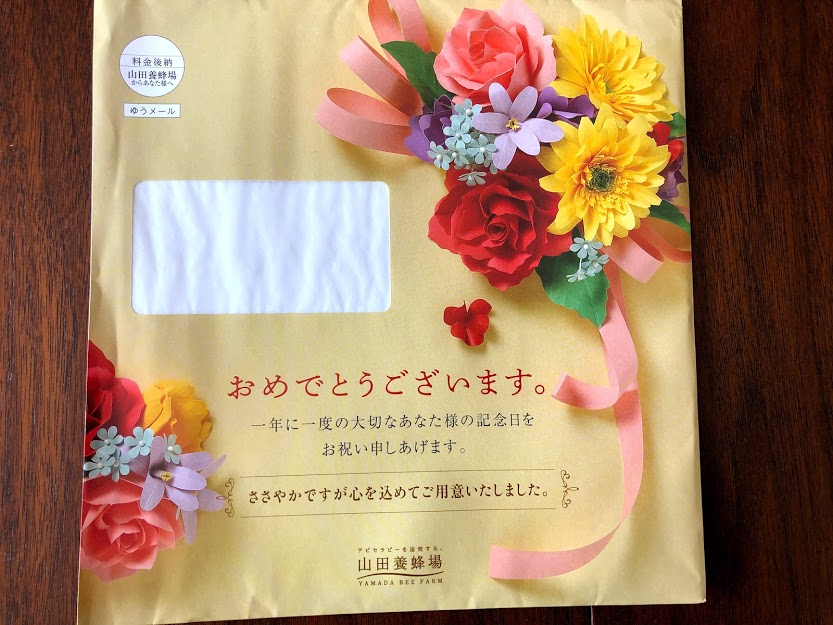

私が以前利用していた山田養蜂場からは、毎年誕生日前に、心がこもったダイレクトメールが送られてきます。

私は、山田養蜂場さんから見れば休眠会員。また復活してほしいという願いが込められているんですね。

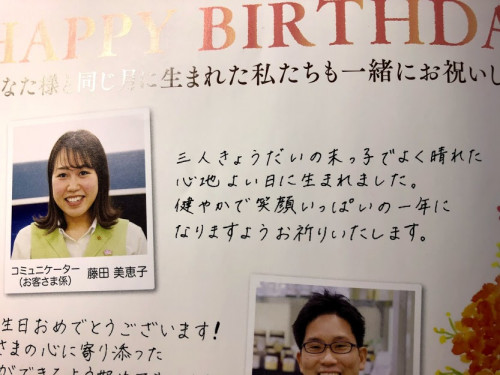

花のブーケをデザインした封筒には、「おめでとうございます。」とメッセージが書かれ、中を開けると、従業員が「お誕生日おめでとうございます。」というパネルをもった表紙の二つ折りリーフレットが入っていて、中面には私と同じ月に生まれた従業員の顔写真とともに手書きメッセージが書き綴られています。

例えば、コミュニケーターの藤田美恵子さんは「三人きょうだいの末っ子でよく晴れた心地よい日に生まれました。健やかで笑顔いっぱいの一年になりますようお祈りいたします。」と素敵なメッセージを書いてくれています。

おひとりおひとりからいただいたメッセージを読んでいると、なんか気持ちがほっこり。山田養蜂場さんの温かな企業風土に触れることができた思いです。

そして、もう一枚のリーフレットには「お誕生日記念 20%割引券」が印刷されていて、お誕生日専用注文ハガキと一緒に同封されています。このDMをきっかけに私たち(山田養蜂場)のことを思い出してもらい、もう一度お付き合いしていきたいという気持ちの表れですね。

もちろん商品パンフレットも同封されていて、休眠復活作戦へのストーリーは万全です。

そして、実はもう一つ同封されているものがあって、それは「花の種」なんです。今年は「キキョウ」の種でした。私には、これまでにも送っていただいた花の種をまいて、きれいな花を咲かせてきた思い出があります。。

ですから、私にとっては「花の種=山田養蜂場」というポジティブなイメージが出来上がっているわけです。

現時点では、妻がパンフレットを見て、あれこれ検討しているようですが、山田養蜂場さんの「思い出してね」作戦は、本当にあっぱれです。

花の種というささやかなプレゼントでも、お客様と一緒に素敵な思い出をつくることができます。

すぐに忘れてしまうお客様に「思い出してもらう」作戦は、ファンになってもらうためにとても重要なアプローチです。

あなたの会社でもできることから実践していきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、再び4都府県に緊急事態宣言が発令されました。

ますます状況が厳しくなる中、この変化を原動力に生まれ変われるかどうかが、これからの時代に大きく伸びていけるかどうかの分かれ目になってきます。

特に小売業や飲食業は、コロナ禍が収束しても決してもとには戻らないと覚悟を決めることが大切です。

人口減少、超高齢化社会は、コロナが収束した後もじわじわと私たちの商売にのしかかってきます。新規客が増えない中で売り上げを伸ばしていくためには、今目の前にいるお客様を大切にして、つながっていく努力をすることが重要です。

そのためには、お客様にお店や商品についての意見や感想を聞くアンケートをする、ちょっとお得な会員制度をつくるなど方法はなんでもいいのですが、まずは「連絡先」を集めることがスタートになります。

私の妻の実家は以前、小さな家電販売店を営んでいましたが、今から40年以上も前でも約1000件の顧客リストを管理していました。

そしてそのリストをもとに、年に数回開催する展示会のDMを発送すると2割くらいのお客様が来場してくれていました。その結果、年間売り上げの約8割が、展示会に来ていただいたお客様の売上だったんです。

当時はまだワープロやパソコンもなかった時代、すべてを手書きで宛名を書いていたことが今となれば懐かしい思い出です。また、DMの発送もできるだけ費用をかけないように、できるだけ自転車に乗って手配りしていました。さすが大阪の商売人です。私は今でも義父のことを心から尊敬しています。

つまり、今も昔も、「顧客リスト」は商売にとって、とても重要な資産なんですね。

昨今、Eコマースがどんどん伸びていますが、Eコマースというのはまさに「顧客リスト」ありきの商売です。

リアル店舗でもこれからは、顧客リストを持っていて活用できている会社とそうでない会社では、大きな差が生まれてきます。

せっかく一度利用してくれたお客様がいるのに、連絡先を知らなけらば何もアプローチすることはできません。

今からでも遅くありません。まずは一人でも二人でも、できるところから始めていきましょう。

●DX(デジタルトランスフォーメーション)を導入して顧客リストを集める

リアルとデジタルを統合活用してお客さまとのつながりを築くCRMソリューションを提供している「ショップフォース」という会社は、交通系ICカードを活用して小売店や外食店の利用者が手軽に会員登録できる仕組みを開発しました。

仕組みは、利用者が自身のスイカやパスモなどを店頭の専用端末にかざすと、カードごとに異なるIDを読み取り個人を識別。QRコードが印字されたレシートが発行され、利用者はそのQRコードを自分の都合の良いタイミングで読み取り、アプリを取得し会員登録するというものです。

これまでのポイントカードでの会員登録では、その場で氏名や住所を書き込む必要がありました。またスマホアプリの場合は、その場でインストールする必要があり、会員登録に至らないケースが多く見受けられました。

ショップフォースの今回のサービスは、会員登録のハードルを下げ、アプリを使い始めてもらえないという最大の課題を解決する仕組みとして注目が集まっています。

詳細はこちらをご覧ください。

ニューノーマル時代、あなたの会社でもDXの取り組みに関心を持って日々研究していきましょう。