体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

昨年は円安や、燃料、原材料費の高騰などから値上げを余儀なくされる企業が相次ぎました。今年に入っても値上げラッシュの流れは止まらず、最近ではマクドナルドが再度値上げするニュースに、消費者から落胆の声があがっていました。

▪消費の2極化が進行

ニュースを見ていると、相次ぐ値上げに対して「家計のやりくりが大変!」という声を多く聞きますが、実際の消費者行動はどのように変化しているのでしょうか。

ここに興味深いデータがあります。

東京大学エコノミックコンサルティングと日本経済新聞社は、生鮮品を除く加工食品14万弱の商品を対象に、2022年10月の売上データと前年同月のデータを比較する共同調査を行いました。

その結果、55%は平均より安い商品の売上が伸びている一方で、残りの45%は高価格帯の商品へシフトしていることが明らかになりました。

▪顧客にとっての価値を高めることが重要

2022年9月~11月期の小売や外食など消費系企業87社の決算を見ても、機能性を高めて値ごろ感を打ち出した独自商品を通じて客数を維持した企業が増益を達成しています。

増益社数の割合は23%で、値上げラッシュで節約志向がますます高まる消費環境の中でも健闘している企業があることがわかります。

ところでこのような増益企業を分析してみると、そこに共通するのは、単に値上げするだけでなく、顧客にとっての価値を高めていることが見えてきました。

例えば、郊外を中心に衣料品チェーンストアを全国展開するしまむらでは、値上げする中でも客足が伸びたのは、高価格帯の「クロッシープレミアム」というプライベートブランド。洗濯機で洗えるダウンジャケットや保温性に優れた肌着など、機能性の良さを体感できる商品が好調です。

セブン&アイ-ホールディングスでも、高価格帯プライベートブランドの「セブンプレミアム」約1200アイテムを順次刷新。その結果、「金のハンバーグ」など高単価品が好調に推移しています。

また、同社ではハワイなど特定地域に特化したフェアの開催で話題性を高めて集客するなどの販促策も奏功し、既存店への客足も戻ってきました。

このように、消費者が財布の紐を固く閉じている時こそ、お客様の気持ちをワクワクさせるニュースを打ち出すことが大切です。

▪健康志向は顧客の変わらない欲求

牛丼の吉野家ホールディングスでは、値上げすると同時に、野菜が豊富な「牛すき丼」など、女性の健康志向を捉えた商品で新しい顧客を呼び込んでいます。

食用油でも。定番品が売上を落とす中、コレステロールゼロを謳う商品や健康機能を売りにする付加価値の高い商品は売上を伸ばしています。

▪本格的な外食を家庭で手軽に

さらに、「スターバックス コーヒー ハウスブレンド」など、人気ブランドの名前がついている商品も堅調です。消費者は、他のレギュラーコーヒーと比較すると割高ですが、お店で飲むことを考えると決して高くないと判断しているようです。

冷凍食品では、「コチュジャンの風味豊かな具だくさんビビンバ」や「五穀ごはんと野菜を食べるカレー」などニップンの「いまどきごはんシリーズ」が好調です。

このように、外食の本格的な味を家庭で気軽に楽しめることに消費者は価値を認めているのだと思います。

2022年12月の東京都区部の物価上昇率は前年比4%増と、実質賃金が減少する中で顧客の節約志向の流れは一層強まっています。

そのような中で、個人消費は2極化し、お金をかけていいものと節約したいものの選別がより厳しくなってきています。

顧客が求めているものは、価格以上の価値を認めるものです。

企業が何の努力や工夫をせずに値上げするだけでは当然顧客は離れていきます。今こそ大切なことは、値上げ分以上に顧客が感じる価値を高めていくことです。

顧客がお金を払っているのは商品ではなく、使用価値やベネフィットです。そのためには、あなたの会社の商品やサービスを使うことで体験できる機能的な価値と情緒的な価値に磨きをかけていきましょう。

みなさんこんにちは、和田康彦です。

日本企業の管理職に占める女性比率(20年)は13.3%、アメリカの41.1%、フランス35.5%に比べると驚くほど低い数字になっています。

また、177の国籍の駐在員に聞いた、外国人が住みやすい、働きやすい国2022調査結果を見ると、日本は52ヵ国、地域中47位。女性に限ると36ヵ国中最下位という結果になっています。

多様性を受け入れ、推進していくことが日本の成長に欠かせないといわれている中、まだまだ男性中心社会を抜け出せない理由は、日本企業や私たち一人ひとりが持っている様々なアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)にあるといわれています。

内閣府男女共同参画局が性別による無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)について昨年に実施した調査では、20代男性でも4割強が「男性は仕事をして家計を支えるべきだ」と考えています。

▪多様性を身につけたZ世代

とはいえ、Z世代といわれる現代の若者は、昭和に生きてきた私たち世代よりもずっと多様性を受け入れる考え方が身についてきていることは、喜ばしい限りです。

例えば、「家事・育児は女性がすべきだ」と考えている60代男性は34.4%、同女性は40.4%に対して、20代男性は15.9%、同女性は24.1%とぐんと少なくなっています。

また、「共働きでも男性は家庭よりも仕事を優先すべき」と考えている60代男性は27.2%、同女性は33.9%に対して、20代男性は13.8%、同女性は13.7%と、こちらの結果からも20代の若者の柔軟な考え方が見て取れます。

他にも「職場では、女性は男性のサポートにまわるべき」と考える60代男性は13.6%、同女性は31.6%に対して、20代男性は13.5%、同女性は14.4%と、20代は男性も女性も平等であるという意識が浸透してきていることがわかります。

このように、現代の若者は多様性の推進を妨げる無意識の偏見を持つ人の割合が少なく、自分たちが良いと思ったことは素直に柔軟に受け入れていく価値観が備わっているといえます。

▪レディース服を着こなす若い男性が増えている。

例えば、このところレディース服を着こなす若い男性が増えていることをご存じでしょうか。女性がメンズ服を取り入れたコーディネートを楽しむ傾向は以前からありましたが、男性が女性服を選ぶという現象はここ最近の動きです。

理由は至ってシンプルで、メンズにはないデザインや色が豊富にあり、着てみたいと思うからだそうです。特にGUなどのファストファッションでは、売場にメンズ、レディースが同居しているため手軽に選びやすく、また価格も安いため挑戦しやすいという点もジェンダーレスファッションが広がってきている背景にあるようです。

また、韓国の人気アイドルグループ「BTS」のメンバーが、ピンクやフリルなどの洋服を着こなしていることにも影響されているようです。

楽天ラクマが調べたところ、レディースファッションアイテムカテゴリーの購入者に占める10代、20代の男性の割合が年々伸びていることがわかりました。今年10月単月は9.5%で2017年11月の3.9%に比べると、この5年で2倍以上となっています。

このような変化を受け、GUでは幅広いサイズを展開したり、同世代の男性スタッフがアプリでレディースのアイテムを着こなしたコーディネートを積極的に発信したりするなど、ジェンダーレスなファッションを求める新たな需要を掘り起こしています。

男だから、女だからという無意識の偏見は、今のZ世代といわれる若者からは薄れてきており、今後は男女の垣根を越えた新たな市場が生まれていくことが予想されます。

これから消費の主役のなるといわれているZ世代の心をつかむためには、私たちの心に潜んでいる無意識の偏見を取り除いていくことが大切です。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

顧客中心マーケティングを推進してファンを増やしていくためには、顧客をうまく巻き込んで、一緒に楽しんだり、ものづくりをしたり、地域貢献したりしていくことが有効です。

▪記念日をきっかけに、顧客と一緒の共創しよう。

自治体や企業が独自に記念日をつくって、地域住民を巻き込んだイベントを開催。地域の食文化や特産品を身近に感じてもらう取り組みなどはその代表例です。

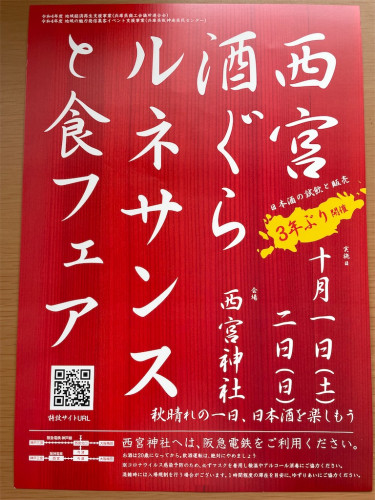

ちなみに今日10月1日は「日本酒の日」なんですね。私が住んでいる神戸市のお隣の西宮市では今日と明日の二日間、「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」が開かれます。

同フェアは、平成5年に発生した阪神・淡路大震災からの復興を願い、地元西宮への感謝と西宮の日本酒をアピールするため、平成7年に「西宮酒ぐらルネサンス」として始まり、平成19年の第11回からは「食」にまつわる出店を充実させて「西宮酒ぐらルネサンスと食フェア」となりました。

コロナ禍で中止が続き3年ぶりの開催となったこのイベント、西宮のおいしいお酒を味わい名物も食べられるとあって多くの日本酒ファンを楽しませそうです。10月1日は日本酒の日を記念して全国一斉乾杯も行われます。

ところで、一般社団法人・日本記念日協会(長野県)によると、2012年7月末に745件だった国内の記念日登録数は22年7月末に2479件と大幅に増加。

同協会は記念日関連の情報窓口として1991年に発足。希望者の申請を受けて記念日を審査・認定していますが、年間登録数は11年に100件を超え、近年は200件前後あるそうです。

▪地方でも広がる記念日登録。

地方では宮崎県発祥で94年に登録された「橋の日」(8月4日)が先駆けの一つだそうで、記念日に郷土の橋で行う清掃活動などは全都道府県に広がりました。

都道府県別では東京都(1327件)が突出し、大阪府(183件)、神奈川県(98件)が続きます。企業数が多い都市部が上位を占めますが、10件以上ある自治体は12年の10都府県から30都道府県に増えました。

例えば、「飯田焼肉の日」(11月29日)もその一つです。飯田市などが行った15年の調査では、人口1万人当たりの焼き肉店舗数が全国の市で最多だったことが判明。この調査を機に官民で盛り上げ気運が高まりました。

焼き肉と音楽ライブを融合したイベントなどを通じて地元住民の関心を高め、みそ製造販売のマルマン(同市)と飯田下伊那食肉組合が20年に共同で登録しました。

21年の記念日では長さ11.29メートルの鉄板で焼き肉を楽しむイベントを企画し、「最も長い鉄板」としてギネス世界記録に認定。今年は飯田の焼き肉文化や歴史を発信する常設の「信州飯田焼肉研究所」を開設する計画です。

また、JA宮崎経済連では2014年から5月25日を「みやざきマンゴーの日」に制定。その前後に県内外で即売会やイベントを仕掛けるなどの取り組みを行った結果、5月2週の「母の日」が終わった後から中元シーズンまでの消費落ち込み期の需要を底上げすることに成功。売上増加に寄与しています。

こんにゃく芋の生産が盛んな群馬県では、「さしみこんにゃくの日」(7月1日)や「こんにゃく麺の日」(5月20日)など、こんにゃく関連の記念日を登録。消費が低迷する市場の活性化を狙いイベントを毎年企画して定着を図っています。

記念日を登録したこんにゃく製造大手のヨコオデイリーフーズでは、消費者にこんにゃく製品を身近に感じてもらい、食べるきっかけになってほしい、との願いから「みそおでんの日」(10月5日)がある10月に、田楽みそおでんの食べ比べなどを実施。集客の目玉企画として人気を集めています。

他にも埼玉県深谷市では20年、特産品の深谷ねぎをPRするため、勤労感謝の日の11月23日を「ねぎらいの日」として登録。当日は大切な人に花束ならぬ「ねぎ束」を贈り、ねぎらいの気持ちを伝える活動を展開しています。

食品関連以外にも記念日の登録は広がっています。

横浜市が本社のコーエーテクモホールディングスでは、同社の歴史シミュレーションゲーム「信長の野望」の第1作発売日の3月30日を「信長の野望の日」として発売30周年にあたる13年に制定。毎年キャンペーンを実施してファンと共に盛り上げています。

老朽化した下水道管の更新工事を手掛ける東亜グラウト工業(東京)では、11月8日を「水循環に思いをはせる日」に制定。数字の「8」を下水道管に見立て、21年に登録しました。インフラの重要性を市民に再認識してもらうとともに、安全・安心な水循環システムの構築への決意を新たにするという思いを込めています。

社会に浸透しているバレンタインデーやハロウィーンは1000億円規模の市場があるとされますが、小粒でも定着すればファンを増やすことや地域経済への効果も見込めます。

また、自社の商品やサービスの記念日ができることで、従業員のモチベーションが高まったり、愛社精神が育まれたりする効果が期待できます。

さらに記念日の制定が企業や業界のイメージ向上につながれば、人材確保や採用にプラスの影響をもたらす可能性もありそうです。

記念日に参加することでしか得られない体験価値を提供し続けることで、消費者=顧客はSNS(交流サイト)を通した情報発信にも参加してくれます。また、参加者からの意見を聞く場として活用したり、商品を一緒につくっていくなど、記念日は顧客を巻き込む一つの手段として有効です。

記念日は、かつては知名度の高い大企業の登録がほとんどでしたが、近年は中小企業による登録も目立っています。あなたの会社や地域でも、ユニークな記念日を企画し登録してみてはいかがでしょうか。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

突然ですが、「ドメイン経営」って聞いたことがありますか。

▪ドメインとは

ドメインとは、経営層がステークホルダーに対して「企業が持続的な成長を可能とする自社特有の事業活動の領域」を規定したものです。

企業は持続的な成長を実現していくうえで、外部環境の変化や自社の競争優位を的確に捉え、現在および将来において自社が行うべき事業領域を選択し、企業独自のドメインを定義することが重要です。

ドメインは、単に既存事業の領域を規定するものではなく、企業の成長の方向性を示唆するものが含まれていることが求められます。

ドメインを定義する考え方として、1980年にD・F・エイベルは、顧客層(市場)、顧客機能、技術の3つの次元で事業を定義することを提唱しました。顧客層(市場)は企業が価値を提供する対象、顧客機能は企業が提供する価値で満たすべき顧客のニーズ、技術は企業が価値を提供する手段を表します。

つまり、企業は対象とする顧客ニーズを満たすための提供価値(事業領域)を明確にし、その事業領域(ドメイン)で圧倒的な存在になるため、コア(中核)となる技術やノウハウを貪欲に追求することが重要なのです。

今世界は様々な社会課題を抱えており、人々の要求も日々進化、複雑化しています。このような先行きが不透明な時代こそ、あらゆる会社が自社のドメインを明確にし、専門性を極めることで顧客幸福を実現する経営が求められています。

▪成長企業のドメインをヒントにしよう

あなたの会社も今後の更なる成長を目指して、自社のドメインを見直して見てはいかがでしょうか。そのためには、成功している企業のドメインからヒントを探ることがおすすめです。

例えば米アップルのティム・クックCEOは、「人類へのアップル最大の貢献はヘルスケア」と訴えています。

2015年発売の腕時計型端末は心電図や血中酸素、睡眠などを見張り、問題があれば警告する端末に進化させています。

また昨年更新したスマートフォン用の基本ソフト(OS)には、個人データの追跡に本人の同意を求める機能を盛り込みました。プライバシー保護はデジタル時代の安心に欠かせないという考え方がベースにあります。

さらに噂どおりEVに参入するとしたら、安全で快適な移動手段としてアピールするのではないでしょうか。

このように見ていくと、アップルからは「健康・安心」というドメインが浮かび上がってきます。

つまりアップルは単なるIT企業を目指しているのではなく、「人々の健康や安心を提供する」という顧客中心の考え方がしっかりと築かれていることが分かります。

動画配信サイトのネットフリックスのドメインは動画エンターテインメント。視聴者の好みに合ったコンテンツ配信などのため、データ科学を駆使する手法は有名ですが、それだけではありません。

オリジナル作品を安定的に制作しようと、各国でスタジオを確保し、撮影網を広げています。日本では昨年4月、アニメ制作会社とともにアニメーターの育成にも乗り出しました。

また、コミュニケーションがドメインのメタ(旧フェイスブック)は、現実空間にデジタル映像を重ねて表示する拡張現実(AR)を次世代のコンピューター基盤と位置づけています。

そこで主役になるには創業時から得意としてきたソフト開発だけでは足りません。AR眼鏡のような端末を生み出さなければならず、違和感なく人とコンピューターがつながれるよう神経科学などの研究にも力を注ぐ必要があります。そのため、社名までも「メタ」の変更したのです。

電気自動車で躍進するテスラは地球環境を守るというドメインを深掘りしています。電気自動車(EV)にとどまらず、巨大な電池工場「ギガファクトリー」を建設・運営して、持続可能なエネルギー社会への移行に向けアクセルを踏み込み始めています。

このように見ていくと、アップルもネットフリックスもメタもテスラも、社会課題を解決し、人々が豊かで幸福に暮らせることの実現を事業ドメインにおいていることがわかります。

あなたの会社がこだわる専門性は何ですか。それを磨き、生かす手立ては十分ですか。ドメインを明確にして経営することは、あなたの会社の経営資源を最大限に生かすことにつながります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

▪国内温泉地の宿泊施設数は25年間で18%減少。

新型コロナウィルスの感染拡大は、日本の観光業界にも大きな打撃を与えています。

環境省の調査によりますと国内温泉地の宿泊施設は2020年度に1万3千軒を割り込み、25年間で18%減少しました。温泉地の地域間競争はますます激しさを増す中、データ活用などで戦略を最適化することで温泉地を活性化する取り組みが始まっています。

▪消費額が多い上位1%の会員が全体の消費額の3割を占めている、下呂温泉。

「日本三名泉」として名高い下呂温泉では、下呂温泉観光協会が中心となり、旅館同士で宿泊データを活用しています。

さらに2021年には温泉地の飲食店や小物店など約50軒の観光情報を搭載したアプリを開発し、消費データの収集にも乗り出しました。

会員登録した観光客に店舗でQRコードを提示してもらい、「いつ」「どこで」「誰が」「いくら」使ったのか細かく把握する仕組みです。会員数はすでに9千人を突破しています。

同協会が21年度のデータを分析したところ、消費額が多い上位1%の会員が全体の消費額の3割を占めていることが分かりました。

今後はこうした固定客に対して、アプリのプッシュ通知やメール配信、好みに合った商品・メニュー開発などを進め、訪問をさらに促す考えです。

▪城崎温泉でも温泉地全体の予約状況を可視化。

同様の取り組みは、兵庫県の城崎温泉でも始まっています。

同温泉では各旅館の予約データを自動で収集・分析するプラットフォームシステムを構築。旅館は他社や地域全体のデータを参考にしながら、需要予測や宿泊プラン作りなどに生かしています。

このプラットフォームではエリア内の旅館から、自社サイトやオンライン旅行会社を通じて入った予約の日程、人数、金額、予約者の居住地域などを自動で収集。温泉地全体の予約状況を可視化し、数カ月先までの需要を予測できる仕組みです。

プラットフォームに参加する旅館は自社のデータを提供する代わりに、同価格帯の旅館や地域全体の平均データなどを閲覧できます。個別の旅館名などは特定されず、予約者名などのプライバシーにも配慮。76軒ある温泉地の宿泊施設のうちすでに45軒がデータ提供に賛同し、収集範囲は温泉地を訪れる宿泊客数の7~8割に達しているといいます。

データを活用することで、需要動向に合わせた価格設定や稼働率の低い日を休業日にするなど、利益確保やコスト削減にも役立っています。

同温泉では、固定客を確保できた団体旅行はここ数十年間で大幅に減り、嗜好やニーズが多様な個人旅行への移行が進んでいます。

今後の課題は、データを参考に経営戦略を考えられる人材の育成です。幸い、同温泉では経営者の世代交代が進み、データ共有への心理的なハードルが下がっていることもデジタルトランスフォーメーションの推進を後押ししています。

勘と経験だけに頼った経営から、顧客データを活用した客観的な経営スタイルへ。顧客中心時代のマーケティングでは、顧客データを客観的に可視化できる仕組みづくりが重要になってきています。