体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

企業が持続的に成長していくためには、常に顧客の立場に立って、顧客にどんな価値を生み出せるのかを考え続けていくことが重要です。

▪ZOOMのカスタマーハピネス経営に学ぶ。

新型コロナウイルスのパンデミックにより、全世界的に使われるようになったオンライン会議ツール「Zoom」。

同社の創業者でCEOのエリック・ユアン氏は、「もし従業員が幸せを感じていなければ、顧客もそれを感じとり、幸福感を感じることはできない。」と断言します。

そして、「CEOである私の最優先事項は、従業員に幸福感を持たせ、彼らがその幸福感を顧客にも届けられるようにすることだ。」と、顧客中心マーケティングを実践してくためには、従業員の幸せ感を育てることが最重要課題であることを力説しています。

ZOOMにとって、経営の中核的価値観は「カスタマーハピネス」であり、カスタマーハピネスを実現するためには、従業員幸福が前提になければならないという強い考え方が根底にあるわけです。

同社がカスタマーハピネス経営を実践する上で最重要視していることは、「すべてのことを顧客の視点から見る、考える」ということです。

そして次に大事にしていることが、「あらゆることをオープンにして透明性を保ち、信頼性を築いていくこと。そのために上手にコミュニケーションをとっていくこと」です。

3番目に大切にしていることが、「顧客を大切にする、会社を大切にする、チームメイトを大切にするという企業文化」を育てていくことです。

つまり、「従業員が幸福感を感じられるようにし、皆で力を合わせて企業として顧客を幸せにしていく」ことが、ZOOMの企業文化であり、そのためにCEOの役割があると考えているのです。

エリック・ユアンCEOは、毎日顧客とのミーティングに参加。顧客からのフィードバックを募り、話を聞き、どこに問題を感じているかを理解して、何を変えれば顧客にもっと価値を提供できるのかを考え続けているそうです。

目標は、対面でのミーティングよりも、もっとより素晴らしい体験を提供すること。ZOOMミーティング相手とハグできる、相手との親密さを感じられる、AIを使ってリアルタイム翻訳ができるなど、顧客の立場に立ったアイデアが、次なるZOOM躍進の原動力になりそうです。

顧客中心マーケティングの基本は、「顧客の立場に立って、顧客が喜ぶことを創造していくこと」です。あなたの会社でも、顧客中心マーケティングを経営の基本において、顧客幸福を追求していきましょう。それが成長の第一歩となります。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

▪松下幸之助の「事業は人なり」

パナソニックを創業し、一代で世界的企業へと成長させた松下幸之助氏は、「事業は人なり」が口癖だったといいます。

どんなに素晴らしい技術やノウハウがあっても、どんなに優れた機械や設備があっても、どんなに立派な組織があっても、人が育っていなければ事業は発展しないのだと。この「人づくり大事」の考え方は、松下幸之助の経営に一貫しているものでした。

米調査会社ギャラップが2017年に実施した調査によると、日本は士気が高く熱意あふれる(従業員エンゲージメントの強い)社員の割合は6%で、調査対象139カ国中132位でした。2022年の同調査でも、その割合は5%で、調査対象129カ国中128位と低い結果に終わっています。

一方、GAFAM(IT企業の雄である5社(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の頭文字を取った呼び名)を生んだ米国の、士気が高く熱意がある従業員エンゲージメントの強い社員の割合は34%と世界の中で突出しています。

この調査結果からも、デジタル時代の競争力の源泉は、工場や店舗といった有形資産ではなく、人が持つアイデアやノウハウ、ブランドなどの人的資産=無形資産に移ってきていることが分かります。

人的資本とは、人間が持つ知識やスキルなどを資本とみなしたものであり、教育や訓練などで蓄積され、生産性の向上やイノベーションの創出につながっていくものです。

つまり、経済のデジタル化やグローバル化の進展で、優秀な人材を確保したり育成できるかが、企業の競争力を大きく左右するようになってきているのです。

中小企業にとっても、これまでのように人をコストとみて人件費を削るのではなく、人に投資して付加価値を伸ばしていくという考え方抜きでは今後成長していくことはできません。

▪従業員エンゲージメントを向上させるメリット?

それでは、従業員エンゲージメントを高めることで、企業にとってどのような利点があるのでしょうか。

まず、士気が高く熱意がある従業員が増えることで、アイデアや創意工夫が生まれやすくなり職場の活性化につながります。その結果、業績への好影響も期待できるでしょう。

次に、従業員エンゲージメントが高いということは、従業員が自分の仕事に対して意義を感じ、こだわりを発揮しやすい状態です。当然ながら、従業員の取り組み方が前向きになれば、提供する商品やサービスの品質も高まりやすくなり、結果として顧客の満足度につながり、企業としての信頼度もより向上させることが可能です。

そして、業員エンゲージメントが高まることで、従業員は自組織への不満が少なくなり、帰属意識や愛社精神が高まります。その結果離職率の低減も期待できます。

▪従業員エンゲージメントを高めるためにやるべきこととは?

従業員エンゲージメントを高めるためには、具体的にどのような取り組みをすればよいのでしょうか。

まず、企業理念・ビジョンを浸透させることが重要です。「顧客や社会に提供できる価値は何か」を明らかにすることで、従業員からの賛同が集めやすくなります。経営者が熱い想いを持って、地道に浸透させていく活動が大切になります。

次に、納得性の高い人事評価制度に改善していくことが有効です。人は正当な評価を得られない職場では、組織に貢献しようというモチベーションが沸きません。評価への納得度を上げることで、従業員の仕事への積極性や意欲を高めることが可能です。

そして、上司が部下の意見をできる限り承認したり、信頼して権限を委譲したりするなど、承認・称賛の文化をつくることも従業員エンゲージメントを高めるポイントです。例えば、社長賞やMVPをはじめ定期的に表彰の場を設けることで、従業員の意欲も高めやすくなります。

さらに、社内コミュニケーションを活発化させ、従業員同士の関係性を深めることも大切です。例えば、定期的なランチミーティングや従業員同士が褒め言葉を紙に書いて贈り合う「褒めカード」などが有効です。

また最近では、従業員の成長を支援できるようなキャリア開発の施策を取り入れる会社も増えてきました。例えば、マイクロソフトでは、従業員18万人の内、月平均10万人が同社の教育プログラムにアクセスしているそうです。中小企業では、従業員にオンラインセミナーを受講させたり、積極的に展示会等に参加させることも効果的です。

その他、従業員が健康的に働けるような環境や制度の見直し、上司のフィードバック能力を高めることも大切です。

顧客中心マーケティングを実践していくのは、まさに従業員一人ひとりです。従業員のやりがいや幸福度を高めていく経営こそが、顧客中心マーケティングの要となります。あなたの会社でも、従業員を大切な資本と考え、従業員の幸福を実現する経営に舵を切っていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

顧客中心マーケティングを実践していくためには、年齢や役職に関係なく自由闊達に意見を言い合える組織風土の醸成が重要です。

米グーグルが2012年に始めた調査では、生産性の高い組織には、一人ひとりの従業員が長所を発揮し、安心して意見が言い合える土壌があることを発見しました。

つまり、生産性の高いチーム作りのキーワードは「心理的安全性」であることを突き止めたわけです。

そのためには、マネージャーは良い聞き役になり、時には自身が弱みを部下にさらけ出すことで風通しの良い雰囲気をつくり出すことが重要になってきます。

リクルートが2021年10月に行った、会社員の職場におけるコミュニケーション量の変化についての調査結果を見ると、調査対象者の37.6%が以前より「減った」と回答。一体感や仲間意識が減少した人は30.4%、職場の仕事の効率性や生産性が低下したと答えた人も25.2%に上りました。

コロナ禍のリモートワークで、リアルなコミュニケーションが失われたことが背景にあるとは思われますが、リーダーもコロナ禍の対処に明確な答えを持っているわけではなく、先行き不透明な時代こそ、全従業員が意見やアイデアを出し合えるフラットな組織づくりが大切になってきます。

●ヤッホーブルーイングの「雑談朝礼」

クラフトビールファンから「よなよなエール」などが支持され、18年連続増収を続けるヤッホーブルーイング。マスプロモーションではなく、長年続けているファン向けのイベントなど、時代の流れ、消費者ニーズに応じた独自の施策によって認知度を広げ、新規顧客を獲得、そしてファン育成を続けてきました。

コロナ禍においてもSNSを活用したオンラインイベントなどのファンコミュニケーションを継続。環境の変化に応じて綿密にニーズを汲み取り、ひたむきにファン作りに取り組んでいます。

同社は2000年代、意思疎通の悪さから社員の半数が会社を去って行くなど、深刻な経営危機に直面しています。

その後、従業員同士のコミュニケーションや信頼関係を醸成するために、休日の出来事や趣味などを自由に30分間話し合う「雑談朝礼」をスタート。

その結果、年齢や役職に関係なく意見を出し合う土壌が育ち、新たな意見やアイデアが生まれやすくなったといいます。

例えば、部署の垣根を越えて集まった意見をもとに実現したイベント出店。ビール原料のホップの香りを顧客に体験してもらうとともに、製造工程の動画を流し、ビール完成までをイメージしてもらうことで、行列が出きるほどの人気イベントになっています。

このように、顧客中心マーケティングを実践していくためには、全従業員が顧客のために活躍できる環境づくりが重要になっています。そのためには、従業員同士がお互いに信頼できる基盤がなくてはいけません。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

顧客視点マーケティングの時代は、顧客が何を求めているのかを常に考え、自分たちのビジョンに基づいてどのような顧客体験を提供できるかどうかが問われています。

顧客に素晴らしい体験を提供するたには、テクノロジーの知識が求められるなど、このところマーケティングの領域が広がってきています。

巷では、デジタル化こそがマーケティング成功の鍵といわれていますが、デジタル化が進んでもマーケティングの本質は変わらないことを肝に銘じておきましょう。

今日は、デジタル化が進展する中でも、マーケティングを推進していく上で不変の5つの要素を整理しましたので、日々の経営に取り入れてください。

① 自社のビジョンを体現する。

社員一人ひとりが、自社のビジョンを理解し、自分ごと化して顧客に向き合いましょう。そのためには、社長自ら、自社のビジョンを社内に浸透させていく地道な取り組みが重要です。

② パーパスに向き合う。

コロナ禍で先行きが不透明な時代だからこそ、自社の存在意義に根差した事業が求められています。「そもそもあなたの会社は何のために存在しているのか」を再定義し、従業員や顧客に示していきましょう。

③ 顧客にとって「自分ごと」にする。

顧客にとって意味のあることを常に考え、顧客のベネフィットを提供し続けることが大切です。顧客にとっての精神的な満足感を提供していくことで、顧客との絆が深まっていきます。

④ 全社各部門が一丸で取り組む。

部門の垣根を越えて取り組むことで、顧客の多様で変化するニーズに応えることができます。顧客は常にあなたの会社の本気度を見ているのです。

⑤ 社内外で同じメッセージを共有する。

従業員一人ひとりが自分たちのビジョンやパーパスを社外に向けてきちんと語れることで、顧客からの信頼や共感を得ることができます。

今日は、デジタル化が進展する中でも、マーケティングを推進していく上で不変の5つの要素をご紹介しました。どの項目も毎日の地道な取り組みの積み重ねの上に花開くものです。

先行きが不透明な時代だからこそ、盤石な経営基盤を築いていきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

顧客中心マーケティングを推進していくためには、顧客のニーズを汲み取り、素早く問題解決していくことが重要です。

全国の地域生協が加入する日本生活協同組合連合会(日生協)の会員数は合算で2336万人。新型コロナ禍の巣ごもり消費の追い風で宅配販売高は、2019年比で15%増加の2兆1148億円。食品分野の宅配では最大級の売上を誇っています。

一見順風満帆のようにみえますが、深刻な課題も抱えています。

日生協に加盟する組合員の平均年齢は59歳と年々上昇。30代以下の組合員は10.5%で若い世代を取り込めておらずこのままでは先細りを免れません。

そこで、若い共働き世帯の組合員に日頃の悩みや行動を聞いてみると「毎日いちばん面倒だと考えているのは献立つくりで、通勤時や休み時間にスマホで注文している人が多い」ことが分かりました。

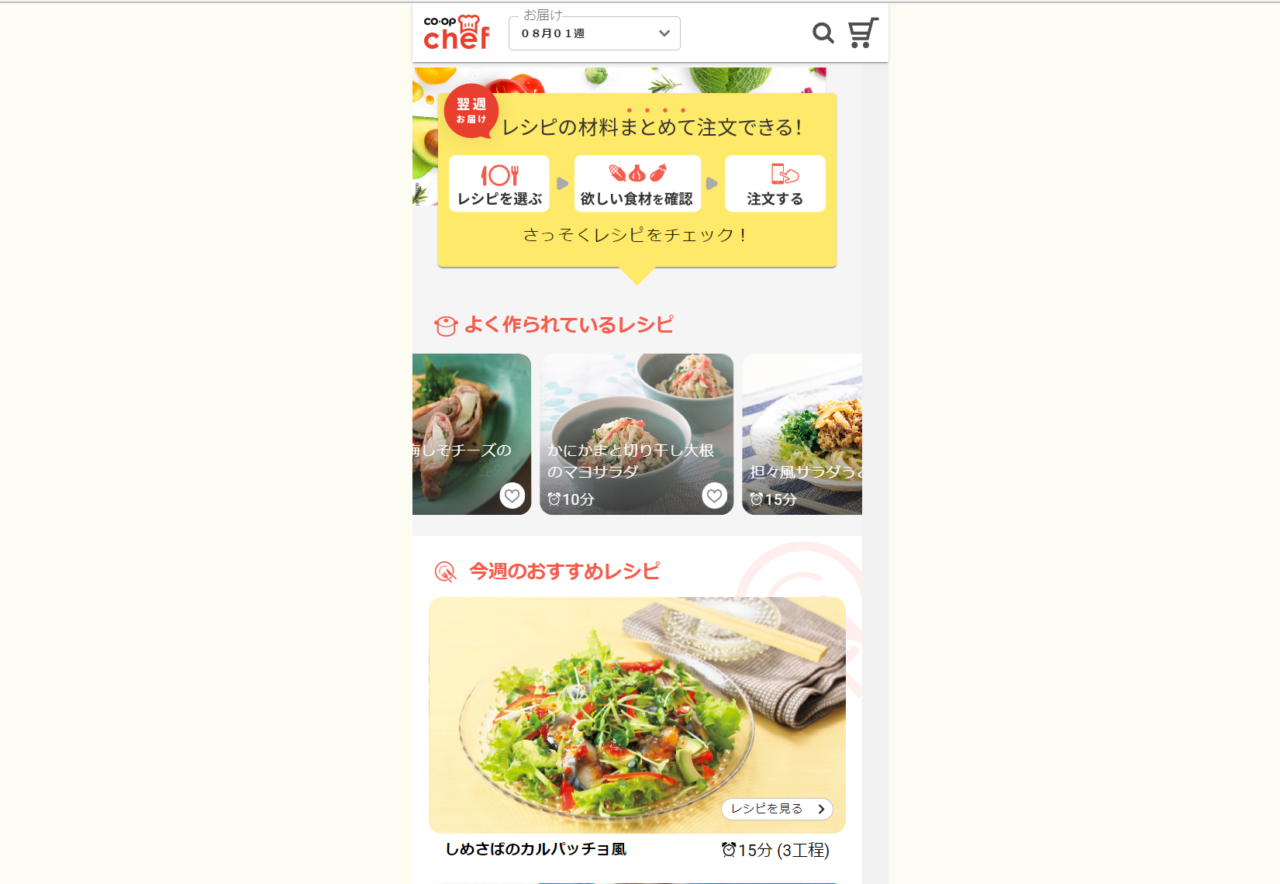

これらの声をもとに日生協では、約1500種類の料理を収め、レシピに必要な材料を簡単な操作で週1回宅配する「コープシェフ」と名付けたレシピサイトを開設しました。

現在は、東北から中四国まで全国23の地域生協が導入。家事時間を少しでも省力化したい女性に人気のサービスになっています。

生協といえば、かつては近所の組合員が一緒に商品を受け取る共同購入が主流で、そこでの井戸端会議が情報交換の場となり、コミュニティづくりや生協への愛着にもつながっていました。

しかしながら、現在は宅配が7割以上を占め、かつてのコミュニティも消滅。日生協では、コミュニティを復活させるため、組合員限定のSNS(交流サイト)の開発にも着手。2022年度中に一部の機能を導入する計画です。

例えば、おすすめ商品について語り合うチャット機能や、工場見学やイベント告知などの参加機能、「電球を替えて」「掃除をお願い」といった組合員からの相談の仲介機能も考えているそうです。

一人ひとりのお客様と深く長くお付き合いしていく仕組みづくりこそがファンを増やし、企業が成長していくための鍵になります。

あなたの会社でも、お客様の声を聞く仕組みや対話していくための仕組みを考えていきましょう。