体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。顧客創造マーケティングの和田康彦です。

原材料費やエネルギー、包装資材や物流費の高騰などで、毎日のように値上げのニュースが飛び込んできていますね。

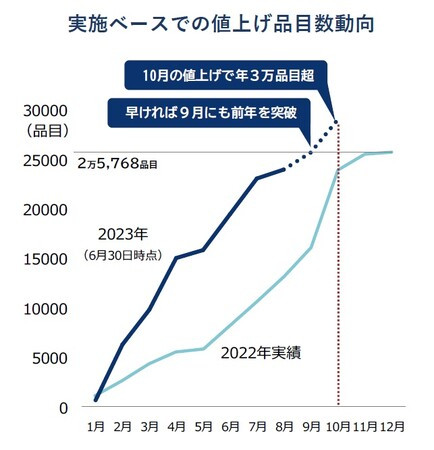

帝国データバンクの調べによると、2023年7月には3566品目の食品が値上げし、7月中に年3万品目へ到達するそうです。

出典:帝国データバンク

日本人は、長年デフレ慣れしているので、値上げにはものすごく抵抗感があり、節約志向がますます根強くなっているようです。

▪独自価値に磨きをかけて、付加価値を高めていこう。

値上げせざるを得ない状況の中、企業経営に最も求められていることは、消費者に認めてもらえている独自の価値にさらに磨きをかけて、付加価値を高めていくことです。

例えば、「ポテトチップス」「じゃがりこ」「かっぱえびせん」などの長寿ブランドを数多く持っているカルビーの2023年3月期の連結売上は2793億円で、前年比14%増を達成。利益こそ減少しましたが、値上げの中でもお客様から支持されていることが伺えます。

特に「じゃがりこ」は、おいしさはもちろん、外がかたくて中が空洞という独自製法による食感が評価されていて、値上げにも関わらず販売数量は落ちていないそうです。

▪独自価値は、企業理念から生まれる。

カルビーは、「私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしに貢献します」という企業理念のもと、おいしさや食感という基本的な価値、健康という付加的な価値、そして昨今ではSDGsや地域貢献という社会的価値に磨きをかけて進化を続けています。

人口減少で国内市菓子市場は大きな伸びは期待できない中、味、食感、原材料へのこだわりにますます磨きをかけ、さらに健康ニーズを充足させることで、海外市場や新規事業領域の開拓にも積極的です。

▪ブランディングとは、独自の価値を磨き続けること。

ブランディングと聞くと、ロゴを変えたり、デザインを変えたりといった外見的なことをイメージする人が多いかもしれませんが、実は人間と同じで内面、つまり個性や独自性を磨いていくことがいちばん重要です。

あなたの会社にしか提供できない独自の価値は何ですか。

改めて認識したうえで、全社一丸となって、その独自の強みや価値を磨き上げていきましょう。その先に、お客様から認められるステキなブランドが待っています。

和田マーケティングデザイン研究室では

どんなご相談にも親身になってサポートさせていただきます。

お問い合わせは下記までお願いします。

http://womanmarketing.net/contact

みなさんこんにちは。顧客創造マーケティングの和田康彦です。

2021年4月にアサヒビールから発売された「生ジョッキ缶」、もう何度も飲んだことがあるのではないでしょうか。

私は初めて手の取ったとき、家に居ながら本格的な生ビールを味わうことができる体験に、心から感動したことを覚えています。

「生ジョッキ缶」は、開栓すると泡がシュワっと発生し、飲食店のジョッキで飲む樽生ビールのような味わいが楽しめる商品として発売当初から話題となり、品切れが相次ぎ、供給が追いつかないために一時休売になるなどしていました。

その後供給体制も整い、発売から2年たった今年の6月にはさらにリニューアルして進化させています。

泡をきめ細かくする最適条件に基づき、ビールのろ過条件など、製造工程での精度をより厳しく管理することで、泡の大きさを小さくし、泡密度を増加させているそうです。

また、開栓時に最初に切れ込みが入る箇所の厚さのバラつきを改善することで、開けやすさを向上させています。

▪アサヒビールの最大のこだわりは「鮮度」

アサヒビールといえば「スーパードライ」と、誰もが思い浮かぶほど同社にとっての最大の強みは、「スーパードライ」という日本最大級のブランドを保有していることです。

そして、スーパードライが何年にもわたって顧客から愛されている背景には、さらりとした飲み口、キレ味さえる辛口という味はもとより、鮮度へのこだわりがあります。

ビールは出来立てがいちばん美味しいという信念のもと、製造して一日一秒でも早く出荷することにこだわっていることが、競合との差を生み出し、顧客に支持されているといってよいでしょう。

▪「生ジョッキ缶」誕生の裏にはトップの思想あり

一方で1987年に発売されてから約35年。アサヒビールからはスーパードライを越える、画期的な新商品は生まれてきませんでした。

2018年9月アサヒビール入社し、19年から専務取締役兼専務執行役員 マーケティング本部長。23年4月社長に就任した松山一雄氏は、日経クロストレンドの中で、このように言っています。

「ビール業界や酒類業界は、業界の中のことばかり見ていた節がありました。例えば、競合が何をしたとか、どんな商品を出したといった点です。それに対抗して、自社は何をするかという発想になっていました。ですが、そうした議論の中では、お客さまが抜けているんですよ。やはり、お客さまを中心に置いて、わくわくするような驚きや、感動を提供できる独自価値を追求しなければなりません。」

「見た目の良いパッケージをつくり、商品テストで消費者が納得のいく味にして、価格を他社にそろえ、テレビCMを何GRP(延べ視聴率)放送する、といった具合に前例を踏襲するようなやり方だけでは、お客さまに喜んでもらうのは難しい。」

「私がアサヒビール入社時に、最初の全体朝礼で言ったことと、社長就任で言ったことは、ほぼ一緒です。それは「お客さまにとって世界で一番魅力的で、わくわくするビール会社を目指そう」ということ。目指しているのは単においしいビールを造って提供する会社ではなく、「おいしい、ビールがある、お客さまにとっていい人生をつくる会社」といった具合に、視点を変えて、価値創造をすることを伝えています。それの具体的な答えとして、「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」のような象徴的な商品が出てきます。」

▪独自固有のキラーコンテンツは、お客様の幸せを考えることから生まれる。

松山社長の一言一言は、これからの企業経営にとって参考になることばかりです。

① 業界ばかり見るのではなく、お客さまを中心に置いて、わくわくするような驚きや、感動を提供できる独自価値を追求しなければいけない。

② 前例を踏襲するようなやり方だけでは、お客さまに喜んでもらうのは難しい。

③ 「おいしい、ビールがある、お客さまにとっていい人生をつくる会社」といった具合に、視点を変えて、価値創造をすることが重要。

「アサヒスーパードライ 生ジョッキ缶」が生まれた背景には、「おいしいビールを通して、お客さまにとっていい人生をつくりたい」、という松山社長の強い思いがあり、その結果、多くの人が感動した生ジョッキ缶が生まれてきたのだと思います。

そのために松山社長は、組織風土を改革し、前例踏襲型からスーパードライを初めて世に出したときのような、思い切った「攻めるDNA」を根付かせてきました。

トップの強い思いが社員に伝播し、その結果、その想いが商品やサービスという形になり、そしてその商品やサービスをさらに磨き続ける。

顧客への独自固有の価値提供は、トップの熱い思いが出発点になります。

和田マーケティングデザイン研究室では

どんなご相談にも親身になってサポートさせていただきます。

お問い合わせは下記までお願いします。

http://womanmarketing.net/contact

みなさんこんにちは、和田康彦です。

人口減少時代に入り市場が成熟する中でも、私たちは売上を伸ばして、企業を成長させていかなければいけません。

ただ成熟時代とはいえ、売上を伸ばしていくために変わらない真実は、売上=顧客数×顧客単価×購入頻度という昔から変わらない方程式です。

では、どうやって市場が成熟し低成長の時代に、顧客を増やし、顧客の購入単価を上げ、購買頻度を高めていけばよいのでしょうか。

そのためには、顧客がお金を払いたくなる「顧客便益」に徹底的にこだわることが必要になります。

▪商品が提供できる顧客便益を絶えず進化させる

ファミリーマートが、コンビニコーヒー「ファミマカフェ」を発売したのが2013年。この10年の間に累計34億杯を売り上げてきました。

店頭で、本格コーヒーを手軽な価格でテイクアウトできるサービスは、当時の消費者にとって驚きであり、美味しいコーヒーを手軽に飲みたいという潜在ニーズを満たしてコンビニエンスストアの看板商品に成長してきました。

成長の背景を見ていくと、そこにはファミリーマートが商品を絶えず進化させてきたことがわかります。

2019年10月には、高級ラインとして「モカブレンド」を発売。もっと美味しいコーヒーを手軽に飲みたいという顧客ニーズを満たすことで、購入単価のアップにも成功しています。

そして、翌年2020年2月には、世界一美味しいコーヒーをつくるために、世界№1バリスタの粕谷哲氏との共同開発に取り組み、2022年11月には、「モカブレンド」を刷新しています。

▪商品の独自性とほんもの力に磨きをかけて、顧客数を増やし顧客単価をアップさせる

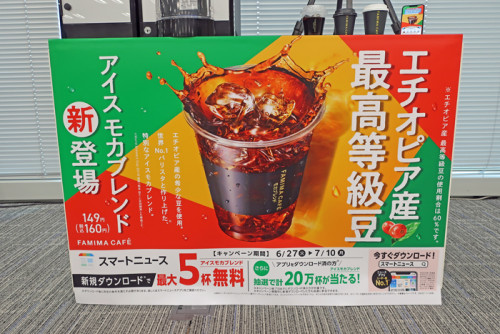

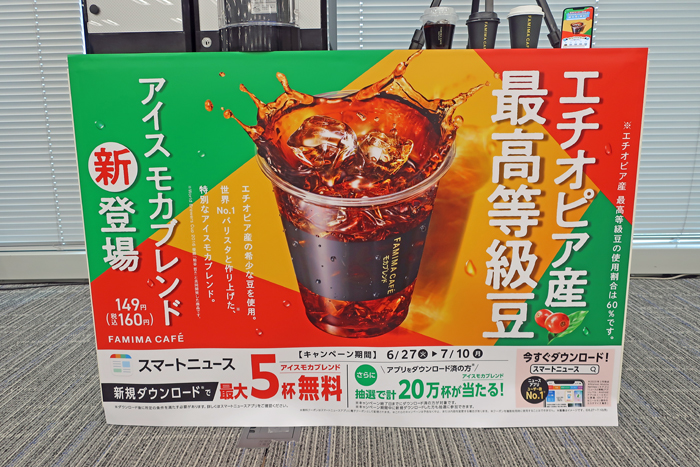

2023年6月27日、世界№1バリスタの粕谷哲氏との共同開発によるスペシャルティーコーヒー「アイスモカブレンド」(税込160円)を沖縄を除く全国のファミリーマート1万6200店舗で販売を始めました。

アイスモカブレンドは、エチオピア産の最高級豆を使用。豆の持つ香りを最大限に引き出す香る焙煎技術を採用するなど、豆選定、焙煎、抽出などすべてにこだわって開発。

ファミリーマートでしか味わえない独自の美味しさと、これまでになかった素晴らしい「うまい」を提供することで、愛用者=顧客数を増やし、同時に顧客単価のアップも狙った戦略といえます。

客単価をアップさせる取り組みとしては、6月27日から7月10日の期間限定で、焼き菓子や和菓子を購入すると、アイスモカブレンドSと モカブレンドMが次回30円引きで購入できるレシートクーポンの配布にも取り組んでいます。

▪購入頻度を高めるためには、顧客とつながる仕組みが重要

さらに、購入頻度を高めるために、ニュースアプリ「スマートニュース」との共同企画にもチャレンジしています。

コーヒーは比較的嗜好性が高い商品であり、生活習慣の中で、出勤前に購入する比率が高い商品です。

そこで、スマートニュースの新規ダウンロードとクーポン機能「ディスカバリークーポン」の利用で、「アイスモカブレンド」が最大5杯まで無料になるキャンペーンを展開。新規顧客の習慣化=リピート購入を促進します。

ディスカバリークーポンは、ユーザーの行動やエリア、時間、天候などのシグナルに基づいて最適なクーポン配信を行うことができるサービス。今後はエリアに応じた配信も可能になるため、ユーザーのエンゲージメントを高める仕組みとして注目しておきたいと思います。

▪顧客数×顧客単価×購入頻度を高めて会社を成長させよう。

さまざまなマーケティング論が展開されていますが、売上を創造する方程式は「売上=顧客数×顧客単価×購入頻度」です。

私は、この真実の方程式をどんな時も忘れず、顧客数を増やすこと、顧客単価や購入頻度を高めることに従業員が一丸となって取り組むことできっと未来は拓けていくと確信しています。

とはいえ、顧客数を増やしていくためには、顧客からみて唯一独自の存在になり、顧客から選ばれなくてはいけません。

また、顧客単価を上げてこうと思えば、品質に磨きをかけ、絶えずほんもの商品に進化させていくことが重要です。

さらに、購入頻度を高めていくためには、顧客とのつながりを醸成していく仕組みづくりが大切になってきます。

いずれも、推進していくのは従業員であり、取引先の協力なくしては実現することができません。

そのためには、企業の一体化を目指すことが最重要課題になります。

強い企業は、トップを中心に一体化されています。一体化とは、トップの指示や想いが中間で霧散霧消することなく、現場で確実に実行されている状態です。

ファミリーマートエグゼクティブ・ディレクターの足立光CMO兼マーケティング本部長は、ファミリーマートから世界一美味しいコーヒーを提供したい、という熱い想いから、今回のアイスモカブレンドの発売を実現させました。

顧客数を増やし、顧客単価や購入頻度を高めて売上を成長させていくためには、まずはトップの熱い思いと大きな目標が重要になってきます。

和田マーケティングデザイン研究室では

どんなご相談にも親身になってサポートさせていただきます。

お問い合わせは下記までお願いします。

http://womanmarketing.net/contact

みなさんこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの感染拡大が始まって丸3年がたち、4年目を迎えようとしています。この間、経済社会の姿は大きく変化しました。

食事のデリバリーサービスやネットショッピング、リモートワークなど私たちのライフスタイルや価値観は大きく変化。

これまで当たり前だったアナログ的な生活様式、例えば現金、ハンコ、リアルな会議などは脇に追いやられた格好になっています。

▪変化対応と存在意義の大切さ

このような世の中の変化に対応するためには「変化対応」に取り組むことがとても重要です。ただ一方で見失っていけないのは、あなたの会社がもともと大切にしてきた存在意義=パーパスです。

「西洋のいい薬を提供し、健康な社会をつくる」ことを目的に誕生した資生堂は、昨年創立150周年を迎えました。

コロナ禍の中将来を見通せなくなった資生堂の従業員は、「私たちの会社はどんな存在なのか、何のために存在しているのか」を改めて自問自答してきたといいます。

そこから導き出されたのは、「本業を通じて世の中をよくしたい。世の中の人を幸せにしたい。コロナの大切な時期だからこそ、世の中のお役に立ちたい」という存在意義を再認識するものでした。

コロナ禍の中で気づいたのは、人間は「人に会いたい」という本能を持っているということ。だからこそ、資生堂は「人に会いたい」を応援する会社であり続けたいと考えるに至りました。

化粧品は、人を前向きに、明るく、元気に、そして凛とさせてくれるものです。情緒的な存在ではあるものの、それを実感できるのは、イノベーションに裏打ちされた価値をお客様が認めているからです。

このように、資生堂はコロナ禍で、自分たちが変えてはいけないことを再認識。そこからライブコマースの素早い導入、医療従事者向け手指消毒用アルコールの提供、マスク生活に対応した口紅など、変化に対応する製品・サービスを次々に創出していきました。

存在意義が従業員含めて社内に腹落ちすることで、組織は困難を乗り越えて自走する。あなたの会社でも、改めて自社の変わらない存在意義を言語化していきましょう。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

創業から140年以上積み重ねてきた老舗「セイコー」は、2022年10月からセイコーホールディングスとして、新たな挑戦に立ち向かっています。

これまでの時計、デバイス、ITサービスという事業の枠を超えて、新たに顧客起点でグループ内の連携を促す3つの戦略ドメインを設置しました。

その一つは、セイコーウォッチなど感性価値を訴求するグループが入る「エモーショナルバリューソリューション」。二つ目は、セイコーインスツルなど部品の金属加工が入る「デバイスソリューション」、そして3つ目がネットワーク系が入る「システムソリューション」です。

▪モノを売る会社から社会課題を解決する会社へ

狙いは、モノを売る会社から、社会課題を解決するソリューションを提供する会社に生まれかわることにあります。そのためには、顧客ニーズは何か、社会の課題をどのように解決していくのかという視点が必要になってきます。

今後は、3つの戦略ドメインが連携をはかることで、お客様や社会課題へ対応するスピードを加速し、セイコーファンを全世界に広げていくことを目指しています。

セイコーといえば、日本の精密技術を形にした高級腕時計が頭に思い浮かびます。

今後の戦略としては、「グランドセイコー」を自分自身(顧客)の分身と思ってもらえるロイヤルカスタマーの育成に注力し、ファンを全世界に広げていくことを柱においています

現在グランドセイコーの購入者の交流会には、海外を含めて約4万人の会員が所属。購入者同士の交流を通じて、信頼を深めてブランディングを醸成しています。

また、東京・銀座にあるセイコーハウス銀座では、グランドセイコーのストーリーをCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)を通じて伝えています。

▪技術を感性価値で訴求するグランドセイコー

ところで、ブランドには、技術的、感性的、社会的という3つの価値がありますが、セイコーはグランドセイコーのブランド価値を上げるために、同社にとって最も重要な技術を感性価値で訴求していくことに重点を置いています。

2020年には隈研吾氏が設計した『グランドセイコースタジオ 雫石』を岩手県雫石町に設立。自然との共生をうたった木造の工房内で職人がグランドセイコーをつくっています。こうした思いやものづくりの様子は一般公開し、ブランド価値を体感してもらうことで、グランドセイコーファンを増やしていくことにチャレンジしています。

今後は、「グループ各社がお客様の「サクセス=成功」を提供することに挑戦する」と宣言するセイコーホールディングス。再成長を実現するキーワードは顧客起点に基づいた「顧客中心マーケティング」にありそうです。