体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。

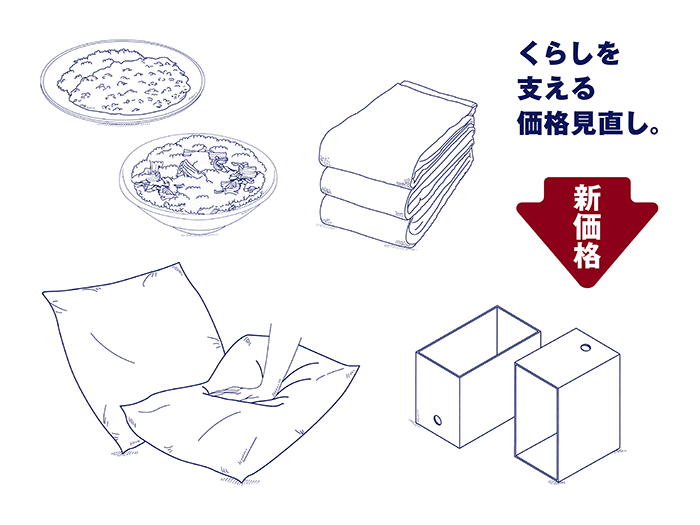

すでにご存じの方も多いと思いますが、『無印良品』は、2021年秋冬シーズンとして、ベストセラー商品を中心とした約200品目の価格改定を随時実施することを発表しました。

対象は、食品、生活雑貨、寝装ファブリック、衣料品など多岐にわたりますが、どれも『無印良品』を代表するものばかり。

例えば、発売以来、累計販売200万台を超えるロングセラー商品で“人をダメにするソファ”として話題となった『体にフィットするソファ』(本体)は、9,900円から7,990円と2000円弱も安く購入できます。

また、『素材を生かしたカレー』は250円~450円に改定。その機能性から人気の高い『シリコーン調理スプーン』は590円から490円に、収納に便利な『ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ・ワイド・A4用ホワイトグレー』は690円から590円に改定されました(価格はすべて税込)。

今回の値下げは、コロナ禍の影響で原材料の高騰による値上げ発表が相次ぐ中での英断であり、無印良品としては社運を賭けた重要な取り組みであると私は分析しています。

新型コロナウイルスワクチンの2回目の接種を受けた人の割合が全国民の5割になったとはいえ、感染拡大の収束時期はいまだ見えず、先行き不透明感は拭えません。

そんな中、消費者の節約志向はさらに強まるとの見方は根強く、イオンの吉田昭夫社長も「消費者の価格感度は高まっており、消費二極化の中でディスカウントへのニーズはさらに大きくなる」と分析しています。

◆2020年の実質賃金は前年比1.2%の減少

2020年毎月勤労統計調査(確報値、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年比1.2%の減少になりました。

これは、消費税が8%に引き上げられた2014年の2.8%減以来の大きな減収率になり、残業代と賞与の減少が要因としてあげられます。

昨年は、新型コロナウイルス感染拡大による時短営業とテレワークの推進により、残業代にあたる「所定外給与」は12.1%減り、賞与など「特別に支払われた給与」も3.6%減少しました。いずれも比較可能な13年以降では最大の減少率となり、家計に重くのしかかってきていることが推察できます。

また日本経済新聞の調べでは、アベノミクス以降、日本企業(比較可能な上場2049社)の平均賃金は上昇していたものの、2021年3月期は632万円と2%減少したという報告もあります。

◆30年間ほとんど賃金が伸びない日本の生活者

物価の影響を考慮しない名目賃金を1990年と比べると、米国が2.6倍に膨らみ、フランスも90%増えている一方で、日本はわずか4%増と、30年間ほとんど賃金が伸びていないことがわかります。

経済協力開発機構(OECD)によると、日本の平均賃金は約3万8500ドル(約420万円)でOECD平均より2割も低く、2019年の国際比較では、日本は最高のスイスの6割にとどまっているそうです。

背景には、労働生産性の低さ、春闘など一律の賃金交渉、もともと低い初任給、昇給ベースの鈍さ等が考えられますが、賃金が伸びていないのは、日本の競争力が明らかに低下していることを物語っています。

◆日本人の購買力が上がらない悪のスパイラル

世界各国のディズニーランドの入場料(大人1日)を比較しても、パリの1万800円、米フロリダの1万4500円に対して、日本は8200円と最安値です。

また、100均を展開するダイソーは海外に2000店舗以上出店していますが、日本の価格は海外に比べて最安値水準だといいます。

このように、製品の値上げがしづらい日本では、企業は儲けを出しづらく、その結果従業員の賃金が上がらず、賃金が上がらないために消費が増えず、物価も上がらないという悪のスパイアラルが起きています。

前回のブログでも取り上げたように、業務スーパーを展開する神戸物産が、2021年10月期の純利益が前年比33%増の200億円と過去最高益になるというニュースも、コロナ禍の中で生活者の懐事情が厳しさを増していることを物語っています。

◆コロナ禍での生き残りのキーワードは「コストパフォーマンスの高さ」

今生活者が求めているのは、価格に対する提供価値の高さです。食品スーパーのヤオコーは5月の決算説明会で、2021年度からDSの新業態「フーコット」を本格展開することを明らかにしました。「商品の圧倒的な安さと鮮度、品ぞろえで満足できる店」とのコンセプトを掲げ、まずは年度内に2店舗を出店する計画です。

また、首都圏で「ディスカウントスーパーマーケット」を展開するオーケー(横浜市)は21年3月期の売上高が前の期比約17%増の約5000億円を達成。毎日安売りの戦略が顧客の支持を集めています。

ドラッグストアでも安売り志向の強いチェーン店が台頭しています。九州発のコスモス薬品は「ディスカウントドラッグ」を掲げ、低価格戦略を成長の原動力としてきました。

コスモス薬品も毎日安売りの戦略を採用し、商品をカゴ一杯に入れた合計価格で競合店には負けない戦略を貫いています。21年5月期の売上高は前の期比6%増の7264億円、純利益は同27%増の271億円で過去最高を更新しました。

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)やトライアルカンパニー(福岡市)といった既存のDS勢も業容拡大に意欲を見せています。

そんな中、無印良品の今回の大幅値下げは、コロナ禍の中で生き残っていくための大英断であると言えるのではないでしょうか。

デジタルテクノロジーを駆使して、どこよりも効率的な小売業態を確立する。そのうえで、顧客に最高の商品と究極のサービスを高い原価率で提供すること。それこそがニューリテールが目指す一つの方向性です。