体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは、和田康彦です。

◆シニア層のデジタルシフトが進んでいる

新型コロナウイルスの感染拡大から1年半が経とうとしていますが、未だ収束の気配は見えません。この1年半の間には様々なライフスタイルの変化が生まれましたが、その中でも特質すべきは、「シニア世代のデジタルシフト」ではないでしょうか。

総務省の家計消費状況調査(2人以上世帯)によると、ネットショッピングを利用する世帯の割合は、2020年5月に51%となり、初めて50%を超しました。2014年の年間平均利用世帯25%と比較すると倍増。2019年と比べても7ポイント増加しています。

年代別では、2020年における65歳以上のEC利用率は29.2%となっており、2019年の24.2%から1年で5%も上昇。また、クレジットカードの決済データに基づいてもシニア世代のEC利用率が伸びていることが確認されており、伝統的な経済統計だけでなく、オルタナティブデータからもその事実が観測されています。

シニア世代のスマートフォン所有者は今や7割を超えており(総務省情報通信政策研究所2020年9月発表資料)、8800万人が登録するLINEの利用率は、60歳代前半が74.2%、60歳代後半が71.0%、70歳前半が51.3%、75歳以上が42.9%という調査結果もあります。(ペンシル、サイバーエージェント調べ)

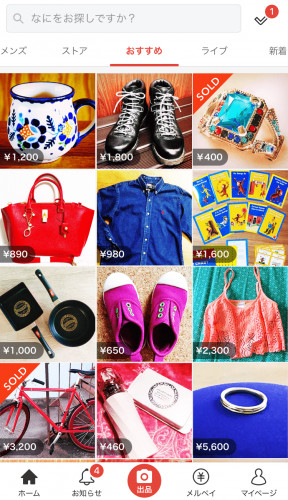

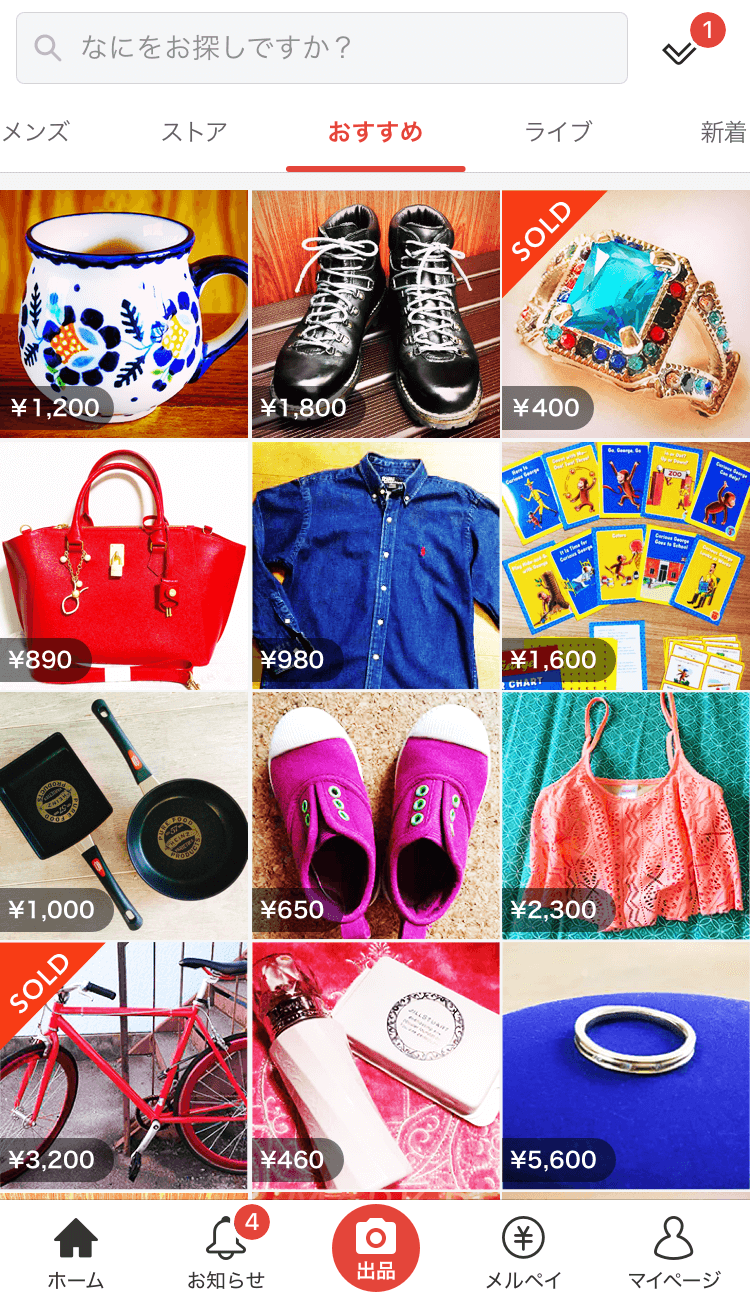

◆メルカリの成長を牽引するシニア世代

株式会社メルカリが運営するメルカリ総合研究所が発表した新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年4月から2021年3月の1年間におけるフリマアプリ「メルカリ」取引データによると、60代以上の年間利用者数、年間購入商品総数はともに前年比約1.4倍、年間出品商品総数は前年比約1.6倍に増加していることがわかります。

また、その後の調査では、

① 60代以上の一人当たり平均年間出品数は約72個で20代の約2倍、

② 新型コロナウイルス感染拡大に伴い44.4%が「インターネットでの買い物」増加、

③ 73.5%が「外出を伴う買い物」が減少、

④ 43.8%が「節約意識」が向上したという結果が出ています。

またフリマアプリを利用した目的は

1位「欲しいものがお得に購入できる」

2位「不要品の処分ができる」

3位「リユースにつながる」

またフリマアプリ利用者34.8%が「フリマアプリの売買相手に親近感を覚える」と回答しており、

フリマアプリ利用後の意識変化では、「捨てる前に再利用を考える」が最多の67.6%という結果になっています。

新型コロナウイルス感染症の特徴として、高齢者ほど重篤化リスクが高いということもあり、不要不急の外出を控えるために、これまでECを利用してこなかったシニア世代がコロナ禍を機にECを利用するようになったと考えられますが、フリマアプリでも同様の傾向が確認されています。

◆デジタルシフトで享受するベネフィット

ただ上記の調査結果からは、フリマアプリを利用する理由には、ただ外出を伴う消費行動の代替というだけではなく、フリマアプリの利用を通して様々なベネフィットを楽しんでいることが見えてきます。

例えば、節約意識の高まりからフリマアプリを通じて「お得な買い物」を楽しんでいる様子が見えてきます。

また、メルカリを利用することで「捨てる前に再利用を考える」というサステナブルな意識が生まれ、「地球環境に優しい自分」という自己肯定感を高めている姿も想像できます。

さらに3割以上が「フリマアプリの売買相手に親近感を覚える」と答えているように、フリマアプリが新型コロナウイルス感染症によって奪われた密なコミュニケーションの場を提供し、アプリ内でのコミュニケーションを通じて、自分と価値観があう人との対話を楽しんでいることが見えてきました。

以上見てきたように、一般的にシニア層は若年層に比べると新しい技術に抵抗がありますが、コロナ禍の中で半ば強制的にオンラインへの対応が求められた結果、ネットショッピングやフリマアプリの利用が急激に拡大したことが想像できます。

子供や孫の帰省が制限される中では、オンライン帰省が一般的となり、ZOOMやLINE等ビデオチャットを利用するシニア層もごくごく日常の風景になりつつあります。

◆オンラインとオフラインの選択肢を持ち始めたシニア世代

このように、コロナ前は多くのシニア層がオンライン店舗を「使ったことがないので使わない」という選択肢しかもっていませんでしたが、現在は「オンラインを使うか使わないかを選択できる」状態へ移行しつつあります。つまり、今後はシニア層もオンラインとオフラインの双方を比較して選択できるようになるわけです。

生涯学習へのオンライン受講、オンライン診療、在宅でのトレーニング、コミュニケーションの促進など、これまで対面で行われてきたサービスを広く効率的に展開する契機が訪れており、シニア層へのデジタル対応には、大きなビジネスチャンスが潜んでいます。

◆総務省が進めるシニア世代のデジタルシフト支援

一方で総務省は2021年5月、高齢者らがデジタル化から取り残されないようにスマートフォンやマイナンバーカードの使い方を教える「デジタル活用支援員」について、2025年度までの5年間の事業構想を公表しました。毎年度5000カ所で講習会を開き、5年間でのべ1000万人の高齢者の参加を促します。デジタル庁の9月発足を控え、デジタル化から取り残される住民がいないようにするのが狙いです。

内閣府によると、60歳代の25%、70歳以上の57%はスマホをまだ使っていません。総務省はスマホを使えない高齢者は約2000万人いると試算。オンライン化が進むなか「デジタル格差」が拡大する恐れがあり、総務省は5年間でこうした高齢者のおよそ半数を支援する考えです。

今後は、単にスマートフォンを持つだけでなく、積極的に使いこなせる層が計画通り1千万人規模で増得れば、キャッシュレス決済の普及やオンラインコミュニティの浸透など、日本の経済発展にも大きな効果があるのは間違いありません。

また、シニア層がデジタル社会に順応することで行政の効率化も格段に進むことも予測されます。

シニア層のライフスタイルにおけるデジタルシフトは、個人、企業、行政にとって今後の成長の鍵を握っています。