体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。

女性には、周りを幸せにする笑顔があります。

逆境を楽しむアイデアがあります。

愛するものを守る根っこがあります。

個性を恐れない柔軟さがあります。

自由に羽ばたく翼があります。

生活実感をベースにした女性たちの細やかな気づきや大胆な行動力は、

男性社会にはびこっていたルールや壁を乗り越え、社会にイノベーションをもたらします。

新型コロナウイルス危機は、女性の力なくして乗り越えることは出来ません。

日本を変える5つの女子力 ①おもてなしの力

2020年東京オリンピック招致活動で日本のプレゼンテーションの核となったのが「お・も・て・な・し」。それは訳されることなく日本語のまま世界中の人々に届けられました。

祖母や母から教えられてきた周りへの思いやりや助け合いの精神は、日本女性が昔から自然に持ち備えてきたものです。

「おもてなし」の語源は「モノを持って成し遂げること」相手のことを想い、心を込めて準備したり、配慮すること。奥ゆかしい日本女性はおもてなしをしたことすら相手に感じさせません。

その精神は昨今、接客業に限らず、さまざまな業界で働く女性によって応用されています。形だけのサービスも過剰なサービスもいらない時代。相手の気持ちを上回る、ひとさじのおもてなしの力は、これからの企業のあたたかな体温になるでしょう。

相手に対する心遣いの5段階

① モラル

「道徳」「倫理」「良識」のこと。時代に関係なく人間本来の善悪の判断を伴う感性ともいう。

② マナー

行儀作法のことで相手に不快感を与えないための最低限のルール

③ サービス

奉仕する、仕えるという意味で主従関係があり、対価が発生する。

④ ホスピタリティ

思いやりの心をもって、その場やその時間、その人に応じた最善の配慮をする。

⑤ おもてなし

最上級の目配り、気配り、心配りでさらには相手にそれを感じさせない奥ゆかしさを持つ。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

本日2020年5月15日付の日本経済新聞に

「日本にはまだ、女性という可能性がある」

というキャッチフレーズで15段広告が掲載されていました。

「日本は今、岐路にいる。

これまでとは違う社会へ進むか、

元の社会へ戻るか。

新しい可能性を試すか、諦めるか。

鍵となるのは女性の力。

だから今こそ、

ステレオタイプと戦いたい。

古い考えに潰されてきた可能性を見つけ、

生かしていくために。

まずはこの国の大きな課題

ジェンダーのことから。

日本を変えるなら、きっと今だ」

そして下段では「ステレオタイプを壊せ。NIKKEI UNSTEREOTYPE ACTION」と締めくくられています。

「ステレオタイプ」とは、デジタル大辞泉の解説によると『 行動や考え方が、固定的・画一的であり、新鮮味のないこと。紋切り型。ステロタイプ。「ステレオタイプの批評家」』

と書かれており、まさに今の政治や大企業に見られる官僚型の考え方と言ってよいと思います。

先日のブログ「新型コロナで女性リーダーの対応力が際立っている理由」http://womanmarketing.net/info/3255703でも書かせていただいたように、今回の新型コロナの対応に当たって、台湾、ドイツ、ニュージーランド、フィンランド、アイスランドなどの女性指導者の国は、現時点で新型コロナウイルスへの対策が一定程度奏功していることで注目されています。

私はその中で、「女性だけが持つ子供を産み、育てるという「母性」が、直観的にウイルスの危険度を察知し、人の命を救うために何が重要かを判断させたのではないかと思います。

男性リーダーはとかく理性で判断する傾向が強いので、人の命を救うことが大切だとは思いながらも、経済的なことを含めてバランスで考えてしまいがちです。それゆえ、判断が遅れたり、決断が揺れたりしているのではないでしょうか。

それに対して女性リーダーは「命を救う」という目的に対して、すべてを総動員させてまっしぐらに取り組んでいるように見えます。そして、その愚直な想いや行動力がまわりの共感を呼び、多くの関係者を巻き込むことで成功しているのではないかと思うのです。

古来から引き継いできた女性の子を産み育てるというDNAは、今回のような有事の時こそ「腹の据わった」行動として発揮されるのではないでしょうか。」

と女性リーダ―の対応力が際立っている私見を述べさせていただきました。

今回ご紹介した「日本にはまだ、女性という可能性がある」という広告には大いに共感しました。広告主のアフラック、MS&ADインシュアランスグループ、損保ジャパン、東京海上日動、POLAの各社さん、ありがとうございます。

私は「女性たちから未来は生まれる」を合言葉に、NIKKEI UNSTEREOTYPE ACTIONに参加していきたいと思います。

明日からは、私が考える日本を変える5つの女子力について紹介していきます。

みなさまこんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの治療薬として注目されているアビガン。

1990年頃から富山化学工業がアビガンの源流となる抗ウイルス薬の研究をはじめました。その後2008年に富士フイルムホールディングスが同社を買収し、2014年には条件付きで国内で製造・販売が承認されましたが、副作用が強く、当初想定していたインフル薬としては主流になれなかったという経緯があります。

それでも富士フイルムは、今すぐに役に立たなくても未来のために投資しなくてはいけないとあきらめなかったそうです。

1990年の開発からおよそ30年。アビガンはようやく陽の目を見て、新型コロナウイルスの治療薬としての臨床実験が始まりました。

そして厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の治療薬候補「アビガン」の5月中の承認をめざし、一定の条件を付けることで承認手続きを短縮する具体策をまとめました。

苦節30年。長期目線での開発姿勢が世界中の多くの人を救う手立てになろうとしています。

コロナウイルスとの付き合いも長期戦が予想されます。

国も企業もそして個人も、今一度立ち止まって長期目線での戦略を練り直すことが大切ではないでしょうか。

みなさんここんにちは。和田康彦です。

新型コロナウイルスの流行で世界的に巣ごもり生活を強いられています。最近は、自宅で心地よく過ごすための様々なアイデアや知恵がテレビやSNSを通して発信されていますね。

今日は冬が長くて家で過ごす時間も長い北欧の人たちが実践している「ヒュッゲ」という「世界一幸せなライフスタイル」実践法をご紹介します。

「ヒュッゲ」はデンマーク語で、「心地良い」「幸福」という意味です。仕事を効率良くこなしながら家族や友人との時間を大切にする、必要最低限のモノでシンプルに暮らす、そんなデンマーク人のライフスタイルを指し示しています。

ヒュッゲスタイルを画像で表現するとこんな感じです。暖炉があって、お気に入りの器や温かい飲み物があって、人とのつながりを通して、一瞬一瞬を大切にしながら、好きなものに囲まれて過ごす。そんなイメージを想像していただけると思います。

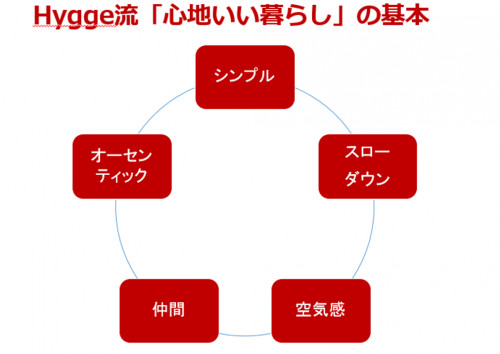

そして、ヒュッゲ流の心地よい暮らしの基本は、シンプル、スローダウン、空気感、仲間、オーセンティックの5つのキーワードにあると言われてます。

まず、シンプルに暮らすとは、物質的な豊かさへの執着心を少なくし、日々の暮らしの小さなあれこれを愛でる習慣を持つこと。そしてモノをため込むのではなく、家族や友人との絆を大切する。人生で記憶に残る出来事は、お金がかからないもの、という考え方を持つことがベースになっています。

次の、スローダウンして暮らすというのは、現代人は、不安定で情報過多の中で生きているので、一息ついて緊張を緩めたり、スローダウンすることを忘れがちである、速度を緩めることで自分を取り戻すことができるという考え方です。

3つ目の空気感というのは、あたたかさや居心地のよさがにじみ出ている雰囲気のことで、安全でおおらかで、ゆったりとしていて、 人と比べたり競争したりしないことを言います。そして大切なことはすべてを楽しむことという考え方です。

4つ目の仲間は、大切なのは安心して自分らしくいられる人たちと共に過ごすことであり、パートナー、隣人、同僚など、相手は一緒にいて楽しい人がいちばん。1人でもいいし、ペットが相棒なら申し分なしという考え方です。

そして、最後のオーセンティックとは、自分の喜びに忠実に、自分の価値観に従って生き、誰かから言われたことではなく、自分の純粋な心に耳を傾けること。そして、自分を知ること、自分が好きなことや大切にしていることを大切にする。本当の自分でいることを重視する考え方です。

さて、みなさんはヒュッゲ流ライフスタイルのどこに共感できたでしょうか。

では、ここでヒュッゲ流ライフスタイルを実践していくための30のキーワードをご紹介します。まだまだ続きそうな巣ごもり生活。この中からお気に入りを選んで、ぜひ実践してみてくださいね。

◇ヒュッゲ流ライフスタイルを実践していくための30のキーワード

1. 熱いお風呂に入る

2. 日の出を眺める

3. 旧友に連絡する

4. 映画を見てリラックスする

5. 1日1人で過ごし、孤独を楽しむ

6. 子どものころに好きだったことをやってみる

7. 居心地のよいカフェを見つけて、あたたかい飲み物を飲む

8. 読もうと思っていた本を読む

9. 暖炉の火(またはろうそくの灯)のそばでくつろぐ

10.自分をハッピーにしてくれるものをリストアップする

11.携帯電話の電源を切って1日を過ごす

12.友人との食事会を計画する

13.家に人を呼んでお茶とお菓子をふるまう

14.15分間瞑想する

15.丸一日予定を入れない

16.ふかふかのスリッパを履く

17.くつろげる服装で散歩に出かける

18.会いたいと思う人に手紙を書く

19.パンかお菓子を焼く

20.手料理をつくる

21.アロマキャンドルを灯す

22.フェイシャルパックをする

23.夕日を眺める

24.身の回りの電子機器を片付ける

25.ヨガのレッスンを受ける

26.仲のよい人に手づくりのプレゼントを贈る

27.花を摘んで、花瓶に生ける

28.癒しの音楽をかける

29.ペットや愛する人をハグする

30.かなえたい夢を日記に書きだす

みなさんここんにちは。和田康彦です。

早速ですが「世界幸福度ランキング」という言葉を聞いたことがありますか。

世界幸福度ランキングとは、国連が2012年より150ヵ国以上を対象に行っている幸福度調査のことです。

調査は、各国の国民に「どれくらい幸せと感じているか」を10段階で評価してもらった調査に加えて、(1)人口あたりGDP、(2)社会的支援(困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)、(3)健康寿命、(4)人生の選択の自由度(人生で何をするかの選択の自由に満足しているか)、(5)寛容さ(過去1か月の間にチャリティ等に寄付をしたことがあるか)、(6)腐敗の認識(不満・悲しみ・怒りの少なさ、社会・政府に腐敗が蔓延していないか)という6つの要素を元に幸福度を測っています。

各国で1000人を対象に調査し、調査対象者が各自の幸福度を0~10の中で評価して回答した平均値をとっています。これから発表する2020年ランキングの調査対象は153ヵ国でした。

みなさんは、1位はどこの国だと思いますか?日本は何位だと思いますか?

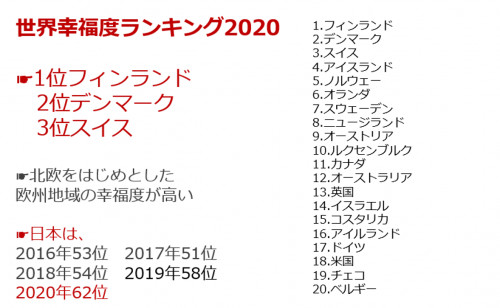

こちらが、今年の3月に発表された、世界幸福度ランキング2020の結果です。1位は3年連続でフィンランド、2位はデンマーク3位はスイス、以下アイスランド、ノルウェー、オランダ、スウェーデン、ニュージランド、オーストリア、ルクセンブルクと続きます。

これらの上位の国を見ていくと、北欧をはじめとした欧州地域の幸福度が高いことがわかります。一方で日本はというと、2016年から年々順位を落とし、今年は62位という結果になりました。

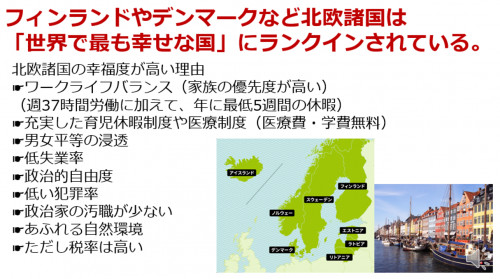

それでは北欧諸国がなぜこれほどまでに幸福度が高いのかという理由を見てきましょう。

まず、ワークライフバランスが取れていること、家族の優先度が高いことがあげられます。週37時間労働に加えて、年に最低5週間の休暇があるというのですから羨ましい限りですね。

また、医療費や学費が無料という充実した育児休暇制度や医療制度があげられます。

さらに、男女平等の浸透や低失業率、政治的自由度、低い犯罪率、政治家の汚職が少ない、あふれる自然環境などがあげられます。ただし税率は高いという現実もあります。

ところで、北欧といえば、イケアやレゴ、マリメッコやロイヤルコペンハーゲン、ムーミンといった世界中で愛されているブランドを数多く生み出していることでも有名です。

また数年前からは、幸福度が高い北欧風のライフスタイルが世界中で注目されていて、様々な書籍が出版されています。それらの書籍に共通するキーワードは「ヒュッゲ」という言葉です。

次回は、幸福度が高い北欧風のライフスタイル「Hygge(ヒュッゲ)について見ていきましょう。