体験消費時代のマーケティングヒント

みなさんこんにちは。和田康彦です。。

専門店チェーン、セレクトショップの2020年8月度売上高(既存店ベース)が発表され、8月も7月に続いて明暗がくっきりと分かれる結果になりました。

独自の商品で夏物ニーズをがっちりつかんだユニクロは、店舗とECの合計売上高が前年同月比29.8%増という大幅な伸び。一方で、ユナイテッドアローズの店舗とECの合計売上高は同14.7%減、アダストリアの売上高は同12.7%減と振るいませんでした。新型コロナウイルスの感染拡大が続き、消費がなかなか回復しない中で、企業の好不調が定着してきた印象です。外出減が続く中でも、好調企業はしっかり客数を伸ばしていることもわかります。

国内ユニクロは昨年8月も一昨年同月比9.9%増と好調でしたが、そこからさらに30%近く伸長。記録的な猛暑によりエアリズム商品やUTなど夏物コア商品の販売が好調だったことに加え、在宅需要にマッチした商品、エアリズムマスクも人気だったため、既存店売上高は大幅な増収となりました。『UT』は米津玄師や人気漫画「鬼滅の刃」とのコラボ商品が人気となり、客数は同26.1%増となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響による、8月末時点の臨時休業店舗は6店舗、時間短縮営業を行っていた店舗は91店舗。今回の発表は、これらの臨時休業、営業時間短縮した店舗は既存店、直営店から除外せず算出した結果なので、実績以上の好調ぶりがうかがえます。

また、ワークマンも同10.9%増と好調でしたが、20%増以上が続いてきたこの間に比べるとやや抑えめな結果となりました。ただし、昨年8月は猛暑の影響で一昨年同月比54.7%増だったので決して低い伸び率とは言えません。今年も猛暑を背景に、空調ファン付きウエアや冷感素材のアイテムなどが売れました。客数は同15.5%増と好調ぶりを示しています。

一方、「無印良品」も直営店、卸、ECの合計売上高は10.5%増と2ケタ増。特にレトルトカレーがけん引する食品カテゴリーは同65.9%増と高い伸びを示しました。客数も同18.4%増となっており、来店頻度増が狙える食品がフックとなり、集客につながっています。また、掃除用具、キッチン用品などが好調な生活雑貨も同23.3%増。一方で衣服・雑貨は同9.4%減と振るいませんでした。

「ファッションセンターしまむら」の売上高は同4.5%減(7月21日~8月20日)と、6月の休業明け以来の昇り調子にややブレーキがかかりました。客数も同4.7%減。機能性素材の肌着や寝具などは好調だったものの、水着や浴衣、お出かけ着の売り上げが振るわず前年同月比減収となりました。

ユニクロ、ワークマン、無印良品。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中でも好調企業の共通点は「独自の価値ある商品の提供でお客様を笑顔にしている」ということです。また3社とも、EC販売にも注力しています。

外出自粛が続く中でも、わざわざ買いに行きたくなる魅力ある独自商品の提供とストレスなく買えるEコマースの充実こそが、ニューノーマル時代に生き残る鍵となりそうです。

みなさんこんにちは。和田康彦です。

「ブランディング」というと、「費用がかかる」「難しそう」「すぐに結果が出ない」という声があちこちから聞こえてきます。また、規模の小さい会社の経営者ほど、「ブランディング」は大企業が行うもので、儲けにつながらない」と考えている人が多いように思います。

果たして、ブランドは大手企業のもので、小さな会社には関係ないものなのでしょうか。

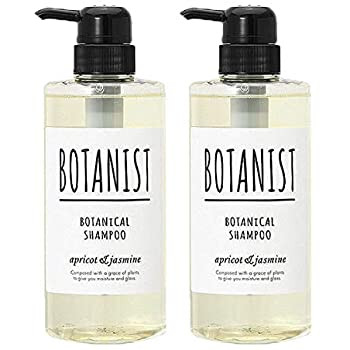

みなさんは「BOTANIST(ボタニスト)」というヘアケアブランドをご存知でしょか。これは、I-ne(アイエヌイー)という会社がつくった商品です。

「BOTANIST(ボタニスト)」は、P&G、ユニリーバ、花王といった競合がひしめくヘアケアカテゴリーにおいて、小さな会社ながらとんがりを出すことで大成功したブランドです。

2015年のノンシリコンシャンプーのブームが一巡した後、ボタニカル(植物由来の)をコンセプトに、従来のシャンプーより高価格でありながら、サロンのシャンプーと比較すると低価格に位置する1500円前後の中価格帯で勝負し成功しました。

リピートしてもらうために品質に徹底的にこだわったことや、大手メーカーが店頭で目立つようにカラフルなデザインを採用する中、あえて白と黒をベースに文字だけというシンプルなデザインで、他の商品と差別化したことも成功要因の一つです。ほかにもマス広告は使わず、SNSを駆使したコミュニケーションの工夫など、大手にはできないとんがりを出したことが成功の要因と言われています。その結果、大手がひしめくヘアケア市場で、業界第3位のシェアを獲得する大ヒットとなりました。

◆小さな会社の方がとんがりを出しやすい

「BOTANIST(ボタニスト)」の成功からも見えてくるように、小さな会社の方がブランディングしやすい理由の一つは、大手と比較すると、「小さい会社の方がブランドにとんがりを出しやすい」ということです。

とんがりを出すとは、より特徴を出しやすいいということ。際立った特徴を出すとターゲット層が絞り込まれるので、ターゲット顧客のイメージがより具体化されます。これによって、こだわり層など特定層への訴求がしやすくなります。

特定層(ニッチ層)は、大手企業にとっては旨味のある領域ではありません。大手企業は、売上規模を求められるため、あまりとんがりすぎると売れなくなってしまうというジレンマがあります。

つまりナショナルブランドともなると、多くの国民を相手にしなければいけないので、とんがりのあるブランドをつくるのは難しくなるわけです。

◆小さな会社は意思決定が早い

もちろん、大手企業でもとんがりのある商品をつくりヒットさせたいという思いはありますが、商品開発やブランドづくりに関係する人数がとても多く、上層部や関連部署を通っていく中で、どんどんとんがりが削られて丸くなっていきます。

また、大手企業は、会議の多さ、決裁者も多くいることから、経営判断に時間がかかります。それに比較すると、小さい会社は社長の決断ですぐ決まることが多く、大手より迅速に物事を進めることができるという強みがあります。

デジタル時代に突入し、目まぐるしく変化する市場の中で、お客様の要望に応えていくためには、意思決定の早い小さな会社の方が断然有利ということがいえるわけです。

さあ、あなたの会社もブランドづくりで、たくさんのファンをつくっていきましょう。